「しっぽを切られて龍が泣く」──そのきっかけは広告パーソンの突撃プレゼン|金龍ラーメン【前編】

道頓堀の名物といえば、金龍ラーメンの立体看板。龍が建物を貫くように鎮座するその姿は、観光地・大阪の象徴とも言える存在です。ラーメンそのものはあっさりとしたとんこつ味で、卓上のキムチやニラで自由にカスタマイズできる“余白”が魅力。

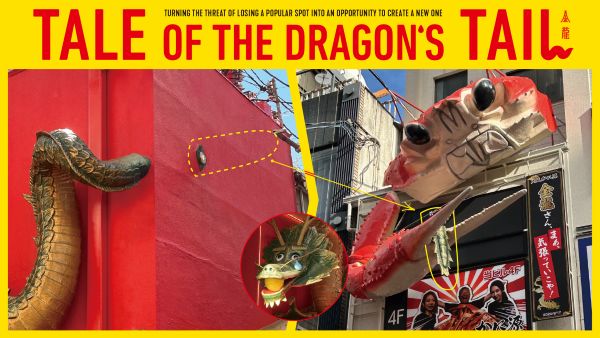

そんな金龍ラーメンに2024年春、ある事件が起きました。大阪高等裁判所から「龍のしっぽ部分の撤去命令」が下されたのです。理由は隣地への越境ーーお店の、街の象徴ともいえるアイコンがまさかの事態に陥りました。

道頓堀をにぎやかす巨大看板に起こった“悲劇”を、さまざまなアイデアで乗り越えたこの事例はPR EDGEでも、紹介しました(くわしくはこちら)。この一連の出来事は、義理と人情にあふれたまさに「浪花式広告術」です。

その背景を金龍ラーメン2代目社長の林 裕人さん、株式会社博報堂の宮原広志さん、株式会社オズマピーアールの久保田 敦さんにくわしくうかがいました。

前後編の前編、後編はこちらから。

──金龍ラーメンの名物といえば、立体看板とラーメン、そして卓上に用意されたキムチとニラですね。

林:そうですね。ラーメンはあっさりしたとんこつ味で、そのままでも美味しいですが、キムチやニラ、ごはんで自由にカスタマイズできるのが特徴です。お腹いっぱい食べたいときにも、軽く済ませたいときにも対応できる、そんな“余白”があるラーメンです。

──その“余白”という考え方は、先代社長の哲学でもあったそうですが……?

林:はい。親父は「ハンドルのあそび」「一升瓶のすき間」とよく言っていました。完璧な1杯を提供することよりも、お客さんが自分でアレンジできる余地を残すことを大切にしていました。

金龍(ベース)と金龍(魔改造) pic.twitter.com/zG01pV1IC5

— 金龍ラーメン【公式】 (@kinryu_japan) May 30, 2025

──道頓堀の立体看板についてもお聞きできますか。あれは街の資産ともいえる存在です。

林:昔は「看板大戦争」と新聞に書かれていたこともありました。老舗かに料理屋さんのカニ、ふぐ料理屋さんのフグ、伊勢海老専門店のエビなどがありましたが、そこに龍が飛び込んで、テーマパークみたいになっちゃいました。その後はご存じの通りです。タコ(たこ焼き)やお寿司、串カツ……いろんな立体看板が登場しました。

──立体看板はポップ工芸という業者さんの作品だと言われています。

林:そうです。親父が最初にお願いしたのがポップ工芸さんでした。道頓堀に「食い倒れ」だけでなく「おもしろおかしい」エンタメのイメージを加えたかったんだと思います。

──立体看板に着目される前も看板には力をいれていたんですか?

林:それまでは本当に普通の、ペンキ屋さんに外壁を塗ってもらうような店構えでした。当時はね、立体看板を作ると仲介業者さんを挟んだりして倍以上のコストがかかっていました。最初は、それが話題作りになる確約もないし、ギャンブルだったはずですよ。

──金龍ラーメンが立体看板の元祖だと言われる所以ですね。

林:建物全体を使った巨大看板は、誰もが知るカニ料理店さんとうちだけだったと思います。親父は「カニがいるなら龍でどうかしら?」という軽いノリでしたね。

──そんな看板が、2024年5月に撤去命令を受けることになります。それを逆手にとって、「しっぽの切除式」や広告展開につなげたことがさまざまに話題になり、注目を集めました。

林:撤去命令を受けたときは、途方に暮れました。その後の物語は、宮原さんの突撃から始まりました。

宮原:僕は本当に1人の視聴者として、メディアを通じて金龍ラーメンの龍の裁判のことを知ったんです。金龍ラーメンのことはもちろん知っていましたが、まさか……!と驚いた1人です。

新聞では、撤去命令が下されたことを伝えつつ、「今後の動きに注目が集まる」という文脈で報じられていました。まず、広告に携わる人間として「もったいない」と思ったんです。そこでSNSを確認してみると同じように「もったいない」「残念」と悲しみ、擁護する声と、裁判なんだから仕方ない、ルール違反をしているという声が二分している状況でした。

龍のしっぽがはみ出ていた部分は公道ではなく、お隣の土地です。その土地の所有者ではないオーディエンスが対立する必要は全くないのに、殺伐とした印象をうけました。

当時、僕は関西にうつって3年目だったんですけど、お笑いの街、エンタメ精神のある街だといわれる土地で、もめ事になることが本当にもったいないと感じました。

久保田:どちらが正しい・間違っているという善悪によらない方法、つまり「ユーモア」で課題を解決するというこのアイデアを宮原さんから聞いて、驚きました。

宮原:ただシンプルにしっぽを撤去するとネガティブなイメージのまま、このエピソードが完結してしまいます。実際にポジティブなストーリーをまとわせることで、対立していた人たちが“オチ”を知って笑いあえる、大阪らしい明るいニュースに変えられないかということを考えました。

久保田:裁判敗訴という、ブランドにとってネガティブな状況を打破するという難しいプロジェクトです。立体看板はご存じの通り、道頓堀の観光資源。そして、金龍ラーメンの立体看板は、その草分け的存在として愛されています。

しっぽ切除をきっかけに、その価値をアップさせることが出来たら、金龍ラーメンのブランドを守り、さらに発展させられるのではないかと思いました。そのためにはしっぽを切ったときだけでなくその後、どのような展開が必要かを宮原さんとともに考えていきました。

──まさに広告のプロからのクライシスコミュニケーション提案ですが、金龍ラーメンさんとは当時、取引関係はあってのことですか?

宮原:ビジネスのつながりはありません。僕が勝手に考えて、企画書を準備したんです。実際、その企画書を金龍さんに届ける伝手もなく、道頓堀店へ行き店員さんに手渡しました。

──まさに突撃ですね……!

宮原:突撃でした(笑)。しかしその後数カ月経ってもとくに音沙汰がない状況が続いたんです。僕からのアクションはもう打つ手がなかったので、撤去が進んでしまったらどうしようと焦っていました。

そんなところに、林社長の奥様と共通の友人がいるという博報堂の先輩社員が現れました。その共通の友人の誕生日パーティーがあることを聞きつけて、今度はそこに呼ばれてもいないのに突撃しました。

林:突撃されました(笑)。路上でプレゼンを聞きましたね。

──突撃プレゼンが行われる前に、宮原さんのアクションは林社長に届いていたのでしょうか?

林:受け取って目を通していました。「面白いことを考える人がいたもんだなあ」と素直に思ったし、とても嬉しかったんですが、こんなことやってる飲食店はみたことないとも考えました。

──考慮するべきリスクであることは間違いありませんね。立体看板を「無機質なオブジェ」から「命を吹き込まれたキャラクター」に変える発想を受け入れた理由はなんでしょうか?

林:それはもう宮原さんの熱意、たまたま私がいることを聞きつけて、いきなり路上でプレゼンをする熱意ですね。

一瞬だけ盛り上げるものではなく、プラスアルファで何か次のこと、先のことを見据えた提案だということを宮原さんの熱意、行動が裏付けてくれて、消極的な気持ちを動かしました。宮原さんのプレゼンで、改めて金龍ラーメンの存在価値であったり、道頓堀やなんば固有の価値を大切にしていくために地域ともっとつながらなくてはと考えるようになりました。

久保田:しっぽを切除した龍の立体看板を、ユーモアをもってステークホルダーと結び付けたり、融合させたりできる「巻き込み資産」にするという構想は企画段階から持っていました。

私は金龍ラーメン様とは別のプロジェクトで、龍のしっぽを切る1年前から何度もなんば・道頓堀に足を運び、さまざまな企業・ブランドの担当者と会い、この街のエネルギーを肌で実感していました。この街ならではのコラボレーションをしようというビジョンを企画段階から林社長と共有できたことが、とても重要なポイントだったと今振り返ってみて感じます。

──地域性にもマッチした提案だったということですね。宮原さんの突撃プレゼンがもしなかった場合、しっぽはどうなっていたんでしょうか?

林:撤去から逃れられないことはわかっていました。そうなると切断したしっぽをガラスケースに入れてお店に飾るくらいしか思いつかなかったでしょうね。切断したところも目立たないように処置しただろうし、そのしっぽを悲しいストーリーの象徴にしてしまうところでした。

コロナ禍も経験して、社会全体にこの先どうなるかわからないという感覚も強くあって夢を描けないという人も少なくないと思います。けれどこの龍のしっぽで宮原さんが明るい物語を描いて、あらためて金龍の立体看板に命を吹き込んでくれた、そんな風にも感じています。

宮原:人びとがストーリーを求めている、それは間違いないと思います。立体看板が林立しているなかで、しっぽを切断した、痛々しい断面をあえて見せる。さらに龍の目に涙を浮かべることで、立体看板を無機質なオブジェからアップデートさせて「命を吹き込んだキャラクター」にするコンセプトです。

──とはいえ、ストーリーに痛みや苦みがあることは、すでに多くの人が知っています。コミカルに表現するためにどんな挑戦がありましたか?

宮原:やっぱり断面と涙が重要でした。判断や選択を間違えたら失敗してしまいます。実際に断面のデザインはすごい数考えました。龍の涙が全体像に溶け込んでしまわないことが大事ですが、ただ目立てばいいわけじゃない。そこで良い目立ち方をする色、形をとにかく検討しました。

(前編・了 後編はこちらから)

(取材・文 服部真由子)

その他のインタビュー記事についてはこちら

https://predge.jp/search/post?othres=31

会員登録、メルマガの受信設定はこちら

https://predge.jp/

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

2