日本郵政グループ140年の歴史で初、新たなアクションマーク誕生……その背景とは|前編

日本郵政株式会社は、日本郵政グループが次の時代をリードするブランドとなることを目指し、日本郵政グループの進化・成長、新価値創出を象徴する新たなアクションマークを策定。その新マークを起点とした「#NEXTJP(ネクストジェイピー)」を始動しました。(PR EDGEの記事はこちら)

#NEXTJP Official Site:https://www.jpcast.japanpost.jp/nextjp.html

#NEXTJP Official Instagram:https://www.instagram.com/nextjp_action/

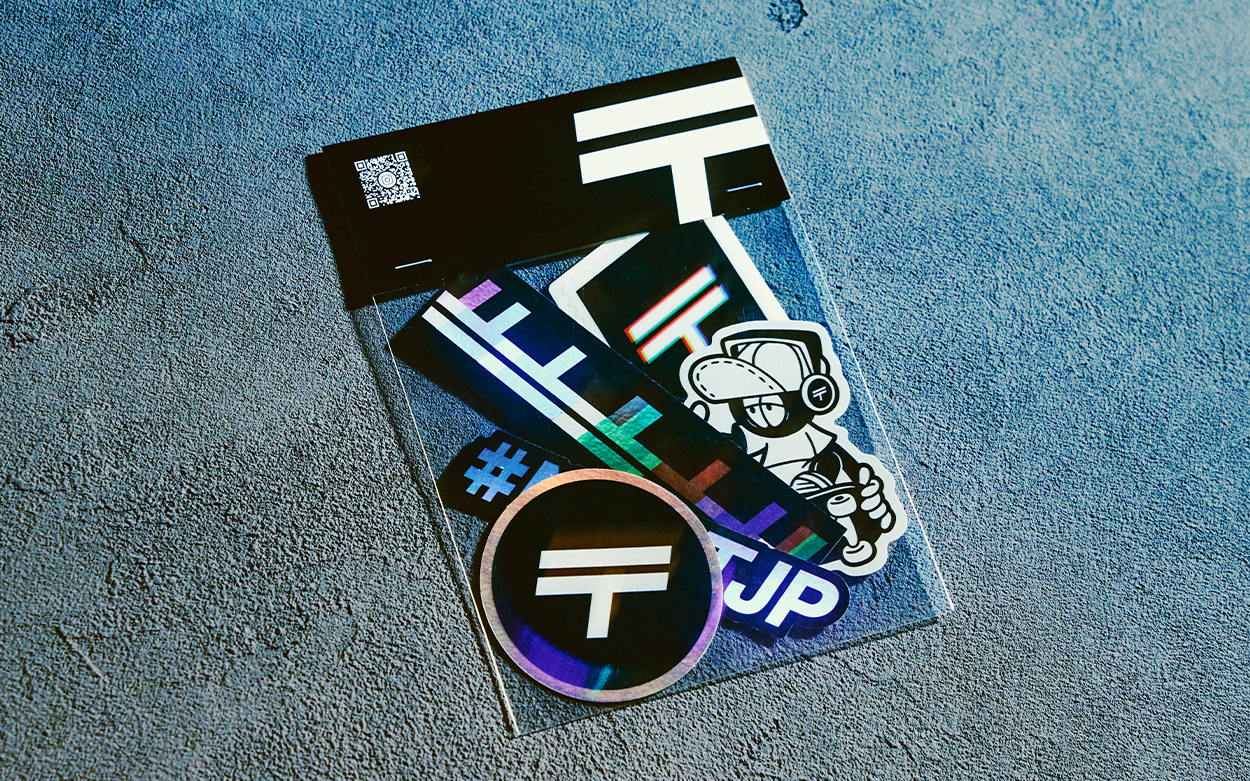

日本郵政、日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命のブランドカラーが重なりながら眩しく光り、疾走感を持って未来を照らすことをイメージし、#NEXTJPの世界観を表現したブランドムービーも公開。

さらに、これまでの日本郵政グループのイメージとは一線を画す、スタイリッシュなアパレルやステッカー、スケートボードなどにも新マークが使用されていることなども話題となりました。

Instagramでの発信やインフルエンサーによる各種グッズの活用を模索するなど、意外性ある施策の背景にはどのような事情があるのか、今後の展望も含めて#NEXTJPの担当者である日本郵政の高松さん、HAKUHODO DESIGNの山口さん、柿﨑さんにお話しを伺いました。

前編では企画の始動から試行錯誤の変遷を、後編では実際に感じられた手応えや今後の展望をお届けします。

※前後編の前編、後編はこちら(4月17日12:00公開)

まずは、自己紹介と今回のプロジェクトでのお立場や役割をお聞かせください。

高松 日本郵政広報宣伝部の高松と申します。主に会社のロゴなどの商標やコーポレートアイデンティティー(CI)関連の管理をしています。今回の# NEXTJPは、その分野において新たなブランディングを展開しようというプロジェクトです。

山口 HAKUHODO DESIGNの山口です。博報堂グループのデザインコンサルファームであるHAKUHODO DESIGNは、企業や行政のブランディング、戦略やコミュニケーションのデザインを専門としています。

私はHAKUHODO DESIGNの共同CEO、そしてコンサルタントとして、世の中にどのようなブランドを作っていくかという戦略を描くことが専門です。今回の施策でもそのような立場から関わらせてもらいました。

柿﨑 柿﨑です。僕はアートディレクターですが、今回のプロジェクトではクリエイティブディレクターとしても参加させていただいています。 いつもアートディレクションやデザインをコアにブランディングを行うことが多いです。

もちろんいろいろな仕事を担当していますので、広告案件ではプロモーショナルな仕事もやっています。だいたい半分以上はブランディングが絡んだもので、長い目でブランドをどうしていくかという視点を持ちながら、デザインを中心にリードしていく仕事の仕方をしています。

左から柿﨑さん、高松さん、山口さん <写真:筆者撮影>

今回のプロジェクトは、最初にどういったスタートの背景や目的があったのでしょうか?

高松 もとは赤い郵便(〒)マークで、日本にお住まいの方なら誰でも見たことがあるものだと思います。このマークは140年前に当時の逓信省により定められたものですが、今日に至るまでずっと郵便局のシンボル、郵政三事業の象徴であり、守ってきたマークです。

民営分社化から17年ぐらい経ちまして、これからも事業を継続、発展させていくためには、特に若年層に向けて郵便局ネットワークの価値再認識を促すとともに、郵便局の進化・成長という期待感を醸成するための新しいイメージ発信が必要と考えました。そこでずっと守ってきたマークをリファインし、活用する道を探ることになったんです。2023年の秋頃から検討を始めてHAKUHODO DESIGNさんと一緒に今日までやってきたというところです。

なるほど! 時代の変化とともに象徴的なマークを残しつつも、若年層をはじめとして今後に向けて何かしら変化のあるメッセージ発信が必要だということになり、それで今回のアクションマーク制定という流れにつながったのですね。明確なターゲット層がありつつも、歴史という重みがあるなかで、試行錯誤したと思うのですが、実際にはいかがでしたか?

山口 はい、プロジェクト開始にあたり、さまざまなことを考えました。前提となる考えと、デザインの話を分けてお話したいと思います。

今回の案件をご相談いただいて、日本郵政グループのイメージを今こそ変えていかなければいけない、と認識しました。郵便制度自体は変わらない、けれども、時代の変化とともに社会の中でのその役割が変わっています。それを受けて、まずは過去を遡るところから考えてみたんです。最初に考えたのが、このマークが誕生した時代に感じられていた価値と、いまの人たちがこのマークから感じる価値は、全然違うのだろうということでした。

当時、江戸時代から明治時代へ、社会の仕組みが大きく変わるタイミングで、海外の郵便制度が最先端のシステムとして日本国内に導入されたことは、相当なインパクトがあったのではないか、と。インターネットというのちに人々の生活を大きく変える仕組み日本に初めて導入されたときと同じような感覚で、当時の人々は受け止めたのではないかと思ったんです。

誰かに情報や物を届けたいと思ったときに、この制度を利用すれば手紙や荷物のかたちで安価ですぐに届く。今でこそあたりまえのことですが、当時の人からすると画期的だったと思います。150年前から今に至るまで、情報や物を行き交わす郵便制度があることによって、生活が豊かになり新しいビジネスが生まれる、そのような役割を担ってきた事業の象徴がこのマークなのだと思います。

今、このマークを見ると、優しさや、ぬくもり、親しみを感じますが、最初に世の中に出てきたときは、そういう印象ではなかったかもしれない。時代が変わっていくなかで、最初に人々がこのマークに感じたような役割を、これからの時代のなかで改めて担う可能性は絶対にあるはず。そのような役割を復活させ、新たに強化していく、忘れられた価値を改めて取り戻してこれからの時代に合わせてアップデートしていくことが大事な観点かなと思いました。

江戸から明治の変革期に、日本という国の未来を考えて海外の郵便制度を導入したことには、強い想いがあったと思います。その想いを改めてどのように込めることができるかが挑戦でしたし、そのような想いが込められたシンボルとして、世の中にどのように打ち出していけるか、が検討のポイントでした。

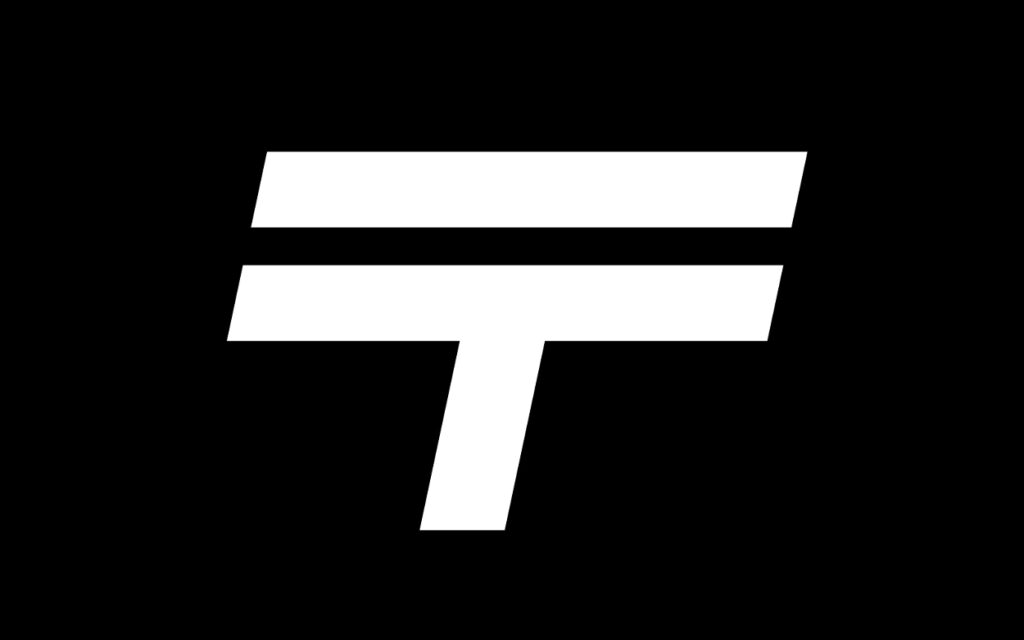

今回策定された、新たなアクションマーク

発表されたアクションマークを見た際に、元のマークのあたたかみや安心感みたいなところからかけ離れ「攻めているな」という印象がありました。そこに、何らかの目的や想いが込められているのでは、と思っていたので、アイデアの源泉をお聞きできたのは光栄です。そして、それを受けての実際のデザイン提案というところではどんな試行錯誤があったのでしょうか。

柿﨑 じつは、最初にご相談いただいた当初は、赤い郵便マークをモーションロゴにしてほしいというオーダーだったんです。ですから、新しいマークにするという出発点ではなかったんですね。

このマークをどうモーションロゴにしようかとチームで話していたときに、レガシーがあるというメリットと、古臭くなってしまったというデメリット、両方があるなかで、次のアクションにつながっていくような動き(モーション)にしたいということがオリエンテーションにあったんです。それを受けて、僕たちも最初はどうにか魅力的に動かせないかということを考えていました。

どうにか動かそうとしていくなかで、ちょっとロゴを傾けると、(モーションロゴにしなくても)そもそも動き感が出るよねっていうところが途中で見つかって。チームメンバーの栗本くんというデザイナーが最初に傾けてみた第一人者です(笑)。とはいえ、最初のオーダーとは違うので、これはちょっと通りづらいだろうということで1回スルーしたんですね。

ですが、いろいろなモーション案を考えていくなかで、いくら頑張って3Dで動かしても、最終的に最後に出現するマークが古いままだと、あまり新しい価値を生み出してないなということに行き着いてしまった。そこで、モーションにプラスして、少し傾けるというアレンジを加えた新しいアクションマークにすることが、ベストではないかということが僕らが最初に導き出した答えでした。

さらに、赤いままでも動きは出せるのですが、日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の3つの事業ブランドのカラーがちょうど光の三原色だったので、それらを重ねると白=まばゆく発光していることにまとまるな、と。これはちょうどいい偶然だったので、暗いところに光が差すということで、動き感に光の要素を足していこう、というマークの作り方をしました。

もともとの赤いマークって、日本中みんなが知っているはずのものなんですよね。それほどに日本中で共通認識のある記号をただ無くしてリニューアルする、というのはベストではないと思ったんです。少しだけアレンジして新しい価値を加えるというアプローチは、とても太いアクションになるのではないかというのが僕の所感としてありました。

山口 150年かけて培われてきた日本郵政グループの信頼感やブランドを無視して新しいものを作るつもりはなくて、むしろ培われてきた価値はしっかりと残したまま、かつ新しいエッセンスを加えられるか、といった微妙なさじ加減を重視していました。それで結果として、赤が白になり、少しだけ傾くということになりました。

生活者が新たなマークを見たとき、このわずかなニュアンスの変化の中に、新しさや、これまでと違う何かを世の中に投げかけようとする姿勢や、新しいことに踏み出そうとする挑戦の意志を感じてもらえるような。そのような雰囲気を感じてもらえるか、語れるか、微妙なさじ加減で調整しました。

新たなアクションマークは、これまでと違うものと捉えることもできるし、従来のマークと重なる部分も多く地続きともいえます。大枠は残しながら新しさをどう付け加えていくか。今回一番苦労した部分であり、工夫を重ねた部分です。

高松さんは、最初に依頼したものと違う形で提案があった際に、どういう受け止めをされていましたか?

高松 確かに最初は、モーションロゴ、動く映像を作ってくださいとお願いしたのですが、じつはモーションロゴ(映像)だけだと展開できるところが限られてしまうんです。完成した動く映像は今、日本郵政の社屋にあるデジタルサイネージなどで流していますが、そういった動画を投影できる環境でないと映像は活かせないわけです。

このアクションマークがいろいろなアイテムやグッズに展開できるというのはすごく良いと思いましたね。これは、ご提案いただいたおかげでわかったことで、弊社の幹部も賛成してくれまして、このアクションマークでいこうと決定しました。

たしかに、映像のインパクトもありましたが、アクションマークを活用してのグッズの展開なども、これまでの日本郵政グループのイメージからは想像できないもので、新鮮でした。アクションマークの完成後に、届けたいターゲット層に向けての施策展開というところはどのように決めていかれたのでしょうか?

山口 せっかくこれまでと違うアクションマークを出したのに、やっていることが今までと一緒では効果的ではない、という思いはありました。それに、この取り組み自体をエッジーにしていきたいという想いが博報堂チームにはありました。

この取り組みは挑戦的・実験的な部分が大きくて、他のコミュニケーション施策と比べると正直、取り組みの規模は決して大きくはありません。だからこそ、日本郵政グループがこういうことを考えている、世の中に投げかけたいんだ、というメッセージの強さをどのように世の中に伝えるか。博報堂チームとしてもすごくこだわって、考え抜きました。エッジの利いた鋭い表現や施策内容を通じて世の中に投げかけることを意識し、その一つとして形になったのがステッカーです。

このようなステッカーを今までの日本郵政が出すだろうかと考えたときに、いい意味で世の中に刺激や違和感を出せるのではないか、と。それがただの違和感ではなくて、何となく気になる、賛同したいと思える違和感を作ることができれば、これまで知っていた近所の郵便局の赤いマークじゃなくてこういうのもありかもね、っていう変化が生じるかもしれない。その積み重ねによって世の中の意識が少しずつ変わっていくし、日本郵政の中でも少しずつ考えや温度が変わっていくのではないだろうか、っていう期待や考えを込めてご提案しました。

そこからは高松さんをはじめとするみなさんと一緒に、検討や調整を重ねました。当然ながらご提案したものがすべて実施できるわけではなく、やりたくてもやれないことはいくつもありますが、ご相談しながら世の中に出す形をまとめていきました。

柿﨑 最初の提案の、モーションロゴにとどまらないオプションを提示したときの資料で、このアクションマークは展開性があるので何にでも使えます、というコメントはさせていただいていました。振り切ってしまえば、例えば未来的なドローンや郵便や荷物を運ぶ車、ポストなどにもあしらうことが可能で、郵便事業の中心でも使用可能です、というシートをお出ししました。このマークつければ何でもイメージを変えられることだけはわかっていたんです。

ものすごくお金をかけて実装しなくても、ユーザーに寄り添ったアパレルやステッカーといったものでも、同じことができるんじゃないかなという答えが出てきたんですね。

なので、最初のプレゼンのときには言語化はしてなかったんですが、新しい次世代を取っていくために「ストリートカルチャー文脈でのコミュニケーション」を目指すという振り切り方もありだなと思ったわけです。それで、アパレルにステッカーにスケボー、日本郵政グループのイメージとは距離のあるものを作っていくという方向になっていきました。

やはり奇を衒っているようで、きちんと背景に想いや考えが込められていたのですね。それこそが好意的に受け止められているアクションマークになったと感じました。アイテムの展開に関しての細かな選定は、実際に何を基準に決めていかれたのでしょうか?

柿﨑 ローンチするまでのスピード感をかなり意識していました。判断基準はスピード感とクオリティーです。クオリティーもとても大事で、カンプやビジュアルはいくらでも素敵に作ってみせることはできますが、実際にユーザーの手に届いたときに、がっかりされてしまうと思ったんです。逆に、クオリティーを高めるために制作に1年かけてしまっても全然ダメなので、ちょうどいいところを探っていった感じです。

Tシャツ、パーカー、キャップに靴下、アパレルはそれほど時間をかけずに完成します。あと、「なんでわざわざ靴下を作るんだろう」っていう意外性がちょっとおもしろくていいかなと思っていました。そして、スケボーはかなりストリート寄りで記号的なところが、一番今までの日本郵政グループのイメージとの距離感があって、すごくいいと思っています。

(前編・了)

4月17日(木)に公開する後編では、さらに実際に感じられた手応えや今後の展望とともにお届けします。

後編はこちら

<インタビュイープロフィール>

高松 寛(たかまつ・ひろし):日本郵政株式会社の広報宣伝部マネジャー。商標、コーポレートアイデンティティ(CI)関連の管理やブランディングも担当。

山口 綱士(やまぐち・つなし):HAKUHODO DESIGN 代表取締役共同CEO 戦略CD/コンサルタント。経営戦略・事業開発支援からブランディングまで幅広い領域でのコンサルティングを提供。ACC賞グランプリ、Spikes Asiaゴールドなど受賞。

柿﨑 裕生(かきざき・ゆうせい):HAKUHODO DESIGN 執行役員 チーフアートディレクター。デザインでブランドのビジョンを描き、実装する仕事を得意としている。東京ADC賞、ACC 賞グランプリ、D&AD、カンヌ国際広告祭、グッドデザイン賞など受賞多数。

・※関連リリース:日本郵政グループの進化・成長、新価値創出のため「〒マーク」は次のステージへ 新たなアクションマーク誕生 「#NEXTJP」始動

(取材・文/見野歩)

その他のインタビュー記事についてはこちら

https://predge.jp/search/post?othres=31

会員登録、メルマガの受信設定はこちら

https://predge.jp/

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

4