OOHはどう見られているか……AI活用で注目度を数値化する意義を訊く|前編

屋外環境にあるOOH(Out of Home:アウト・オブ・ホーム)という広告媒体。交通広告、タクシーサイネージをはじめとする媒体が街中に溢れるようになりました。たくさんある広告ですが、実際に人に見られているのか……そんな広告効果を可視化する動きもさまざまに展開されています。

今回は、その中から地下鉄とタクシー広告の注目度「アテンション」をAI活用によって可視化しようという実証実験に注目。視線学習と画像認識学習を融合した「サリエンシーモデル」を使用し、広告の視覚的注目度を30秒単位で解析したといいます。

測定されたのは以下の2つ。

・アテンション率(Attention Rate): 広告がどれだけ人の注意を引きつけたかを表す指標

・アテンションタイム(Attention Time): 広告に注目していた30秒ごとの時間

この実証実験が実施された背景や得られた知見などを、担当された大阪メトロアドエラの荒井さんとニューステクノロジーの宮城さんにお聞きしました。

・※公式ブログ:OOH広告も「アテンション」で評価する時代へ 〜AI×Attentionで見えてきた、広告の新しい価値基準〜

・※関連プレスリリース:「そのOOH広告、本当に見られてる?」 〜地下鉄広告の“注目度”をAIで可視化、“注目されるOOH”を共に創る時代へ

実証実験に至った経緯や工夫されたポイントなどを伺った前編とともに、後編では実際に感じられた手応えや今後の展望をお届けします。

※前後編の前編、後編はこちらから(2025年7月9日12時公開予定)

この実証実験のスタート時期やきっかけはどんなものだったのでしょうか?

荒井 2024年の10月頃に、ニューステクノロジーさんから連絡をもらったのが始まりだったと思います。

宮城 その頃、弊社内でアテンションについて調べるようオーダーがあり、自分で検索して調べていました。そうしたら荒井さんのお名前がたくさん出てきたので、面識はありませんでしたが本人に直接お話を聞いてみようとなりました。

荒井さんは、各種プレスリリースでいろいろな先駆けの事例に触れておられて。例えばシュールOOH(CGI動画)(紹介記事:https://predge.jp/297394/)やAIに関することとか、業界のちょっと先駆け的なブログ、海外の情報にも目を向けたブログも執筆されていますし。それから、業界内での知り合いを通しての繋がりもありました。

荒井 今回のプレスリリースに掲載していた博報堂DYアウトドア(以下、博報堂)の取締役の三浦さんですね。

宮城 そうですね。そこで、話が合致していったという流れでした。ニューステクノロジーはタクシーサイネージの媒体社です。また、喫煙所サイネージなども保有し、サイネージのメディア開発から運営までを手掛けています。タクシーサイネージは屋外広告の中でも比較的新しくて、ようやく選択肢として認識されつつあるような状況です。屋外広告市場の発展を考えると、大阪メトロ アドエラ(以下、アドエラ)さんの歴史ある地下鉄の電車内広告と効果実証を行なうことには意義があると思いました。

博報堂さんは、今回どういった立場から関わられているのでしょうか。

宮城 もともと当社が単体で調査する予定はありませんでした。共同で調査をするパートナーとして、地下鉄とタクシーという「乗り物」「閉鎖をした空間」という共通項があるのは良いな、と。タクシーの車内空間はノイズが少なくプライベート空間であることが特長であり、電車と比較した時にどういう結果になるか興味がありました。

ただ、それぞれの媒体社が組んでやるよりは、代理店である博報堂さんにも参加してもらう方が再現性も高まると感じていました。売り手としてクライアントさんと日々対峙する代理店の立場から、第三者的な視点で調査の内容にご意見をいただくことになりました。

なるほど。実際に広告を出す人たちの最新の意見をキャッチアップしている方が、調査の企画・設計から入ることによって調査の精度自体を上げよう、と。

宮城 はい。媒体社の視点に偏らないようにしたいという思いがありました。

もともとアテンション調査については、2024年のアドエラさんのプレスリリースを拝見していました。5社と1団体が協力して渋谷駅前の調査をされていたもの(*1)だと思いますが、それをベースにして周辺情報を調べていました。参加各社の知り合いに問い合わせる中で博報堂の三浦さんにも聞いたら、「それは荒井さんが一番知っていますよ」とご紹介いただいた経緯もあります。

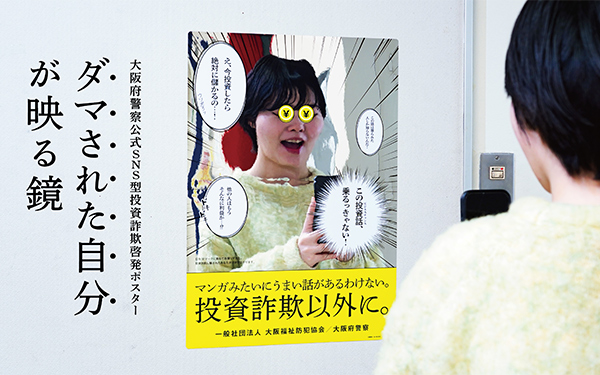

・*1 関連プレスリリース:ブランド企業がOOH広告で「アテンション」を得るための広告クリエイティブを科学的に調査

今回アテンション指標に着目した背景にはどういったことがありますか?

荒井 大阪メトロアドエラは地下鉄・バス広告の媒体社ですが、私は東京オフィスに勤務し、OOHの新しい活用方法や価値を示せるような取り組みも行なっています。また、一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム(DSC)のメジャメント(測定・評価)ワーキングで幹事も務めています。その関係で数年前からOOHの効果指標などに取り組んでいて、アイトラッキング(eye tracking:人の視線や瞳の動きを追跡・分析する技術)を使った調査(*2)も実施してきました。

・*2 関連プレスリリース:大阪メトロ アドエラ、ジェネレーティブAIが生み出すクリエイティブでVR(仮想現実)アイトラッキング調査を実施

広告の取引指標(配信指標)、価値指標、成果指標はいろいろありますが、今グローバルでいちばん話題になっているのがアテンション(attention:注目度)指標なんです。3〜4年前から、IAB(Interactive Advertising Bureau:インタラクティブ広告協議会)、MRC (Media Rating Council:メディア測定評議会)、ARF(The Advertising Research Foundation:広告調査財団)といったところが盛んに研究しています。

2025年5月頭にはIABとMRCからアテンション計測ガイドラインのドラフトが発表されましたし、ARFも毎年6月にアテンションサミットを開催しています。グローバルの動向も見ながら、次はどうしようかと思っているときに、ニューステクノロジーさんからアテンションに関心があるので何か一緒にやりませんかというお声がけをいただきました。それで以前ご一緒した博報堂の三浦さんにも声をかけ、実施に漕ぎつけました。私と博報堂の三浦さんからすると、今回の実証実験はアテンション調査の第2弾といった位置づけになっています。

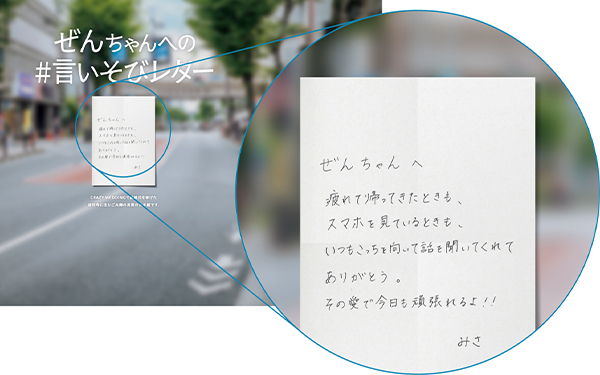

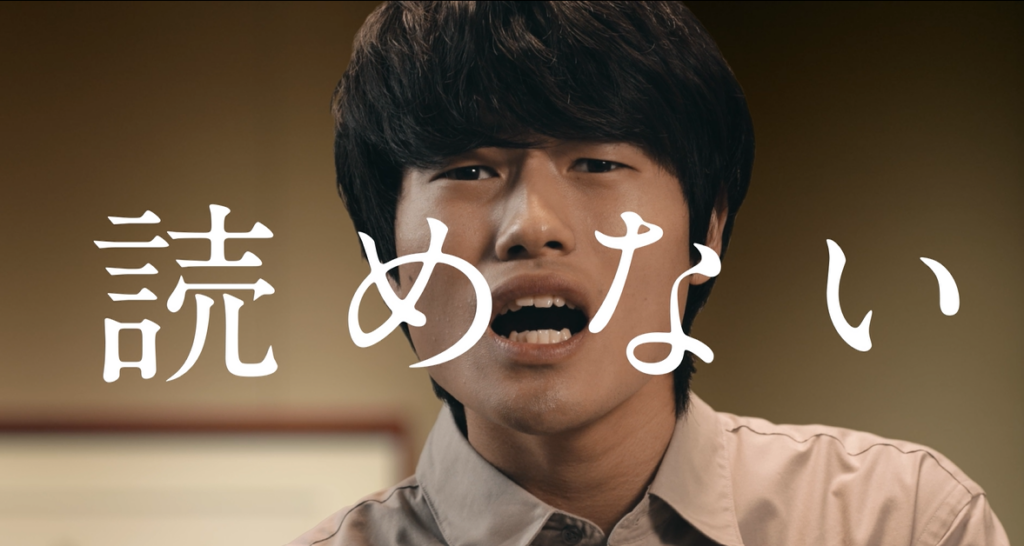

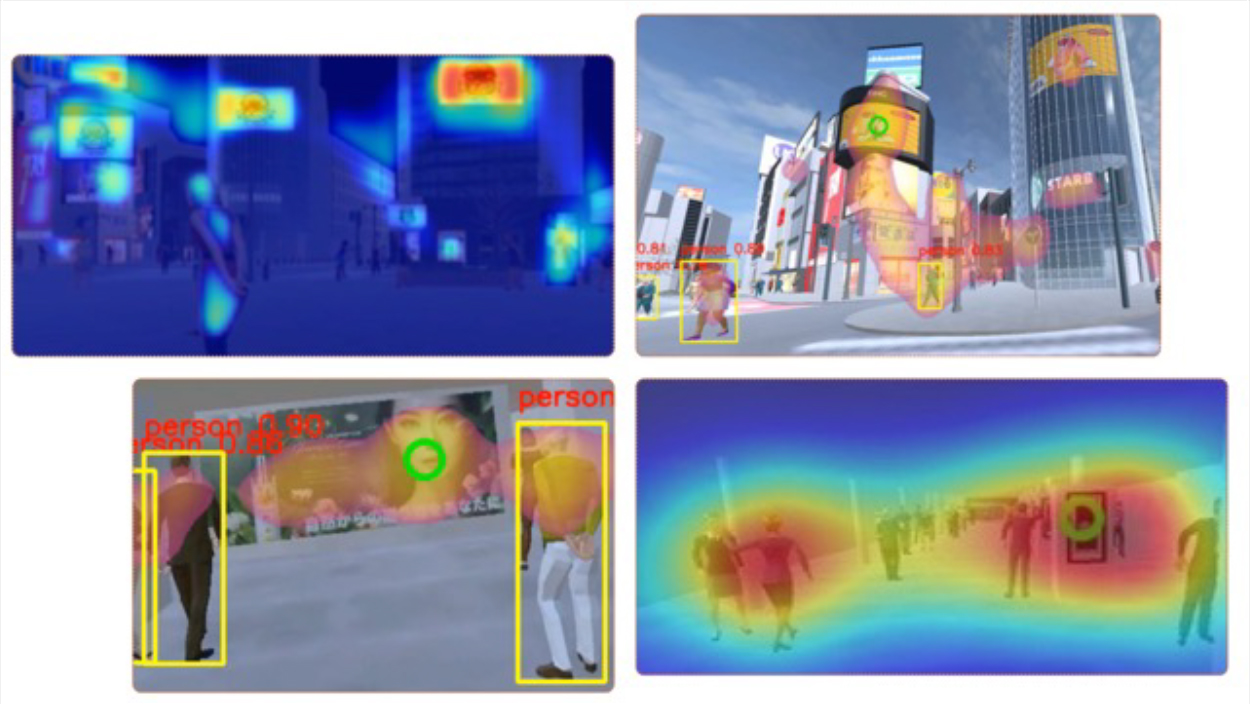

第1弾の調査イメージ

第1弾の調査イメージ

第1弾はどういった形で実施されたのでしょうか?

荒井 被験者によるVRアイトラッキング、ML(機械学習)、生成AIなどのテクノロジーを活用して調査を行いました。

広告に対して、被験者の視線がどう動いていくのかというデータを取られた、と。

荒井 そうですね。それ以前にはVRゴーグルではなく、リアルにアイトラッカーをつけてもらった状態で、駅を歩いてもらうなどの調査をしたことがあります。それから仮想空間でゴーグルをつけてもらった調査と、今回のようなAIを使ったモデルでの調査という形で、調査の手法も進化しています。

今回、AIの活用にあたってはどのような工夫をされたのでしょうか。

荒井 まず、アテンションの調査手法には大きく5つぐらいあります。その1つがAIを使ったモデルです。調査手法で最も代表的なのは、アイトラッキングと言われています。アイトラッキングを屋外環境で実施するには、被験者にアイトラッカーをつけて歩いてもらうか、ゴーグルをつけて仮想空間で調査するかになります。

屋外の移動者を見る環境には、パソコンやスマートフォンのようにカメラがついているわけではなく、また、調査のためにかなりの人数を集めなくてはならず、時間的にも費用的にも負荷がかかります。また、プライバシーの問題もあるので、そう安易に実施可能な方法ではありません。

一方、AIの進化で、生成AIで画像や動画を作る過程で、どういう画像、どういう映像に人の視線が向かうかを研究している大学や研究機関も増えてきています。そうしたAIモデルを使うことによって、屋外環境で、人の視線がどこにいくかということを把握できれば、アテンションの割合や何秒見られているかという数値が推定できるのではと考えました。今回の実証実験は、そういった予測を検証する実験的な位置づけになっています。

宮城 それがサリエンシーモデルなんですよね。現状そのAIモデルは、工場で実際の作業員の目線に立って危険箇所を見つけるといったことに活用されているようです。ここが見えづらいとか、見えやすいとか、人にとって安全な環境作りのために使われている、と。そうなると、おそらく脳科学的なことに踏み込む調査になるという理解をしていました。

広告の世界ではアンケートベースの調査が主流で、実際にどれだけの人の視線を獲得して、サービスやプロダクトが認識されたのかなど、効果を正しく証明できない側面があると思います。ですが、今回のような検証が当たり前になってくると、新しいレポーティングの方法が確立される可能性があると思います。

広告を出してもらうためには「それはどれぐらい効果がありますか?」と日々聞かれているのですね?

宮城 そうですね。デジタル広告と比べて、OOHというオフラインメディアの効果測定はとても難しいんです。そもそも見たのかを含めて何を指標としていくべきなのかは現在も議論が続けられています。

媒体社という立場では、比較的自信を持って広告を見てもらえると思っています。一方で、普段日常的にタクシーに乗らない人もいらっしゃる中で、数字として証明ができないもどかしさもあります。今回のような実証実験のレポートは、きちんと広告が見られていると知ってもらえる良いきっかけだと思っています。

たしかにOOHの媒体はどんどんメニューが増えていますし、効果指標ができるのは、すごく有意義ですね。生活者としては、見たくないものよりも見たいものが見える方がいいわけですし、広告主からしたら、この媒体に出せばちゃんと届くんだと分かることに安心感がすごくあるでしょうし。

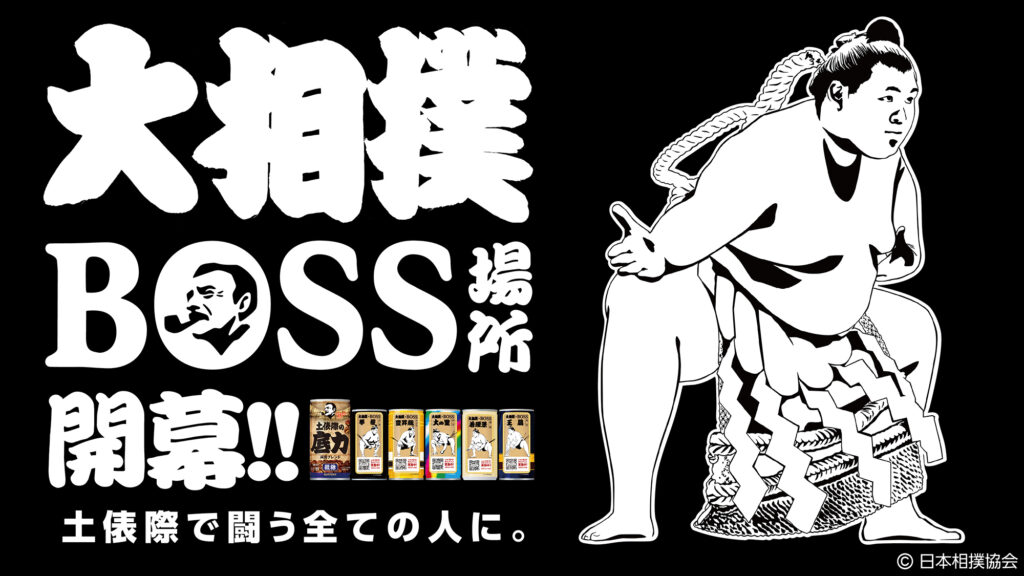

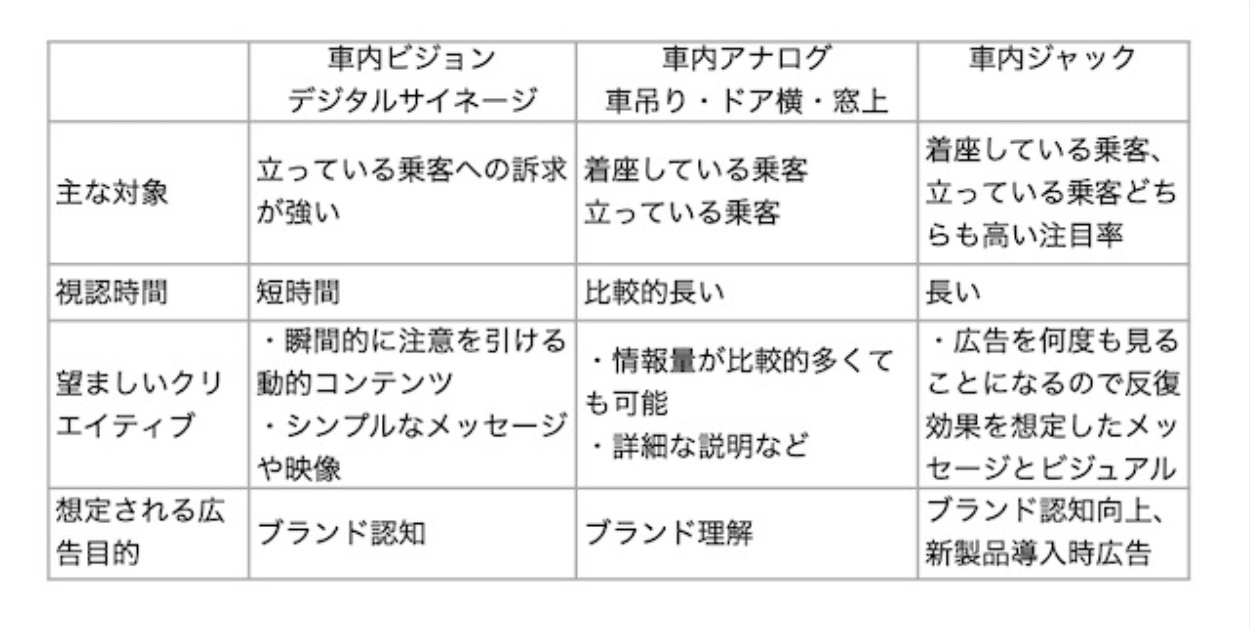

荒井 おっしゃる通りだと思いますね。では、今回の調査概要をご紹介したいと思います。調査手法としては、AIを活用したアテンション分析です。タクシーの車内は動画広告になりますので、30秒の動画広告を30種類、ニューステクノロジーさんに用意いただきました。

そして、同じ広告を電車内のサイネージに、中吊りやドア横、窓上ポスターなどは一般的なイメージを掲出して実験しました。サリエンシーの分析では、画像認識と視線学習のモデルを組み合わせたものになっています。

AIはどのように推計、分析をしているのでしょうか?

荒井 今回は仮想空間にタクシーの3Dモデルを用意して、仮想の渋谷駅周辺を実際にタクシーに乗って、サイネージ動画が再生されている状態を作っています。

そして、後部座席の左側に座っている場合と、右側に座っている場合とで違いを比較できるように、さらに渋谷の街にはいろいろな広告が出ていますので、大型LEDビジョンにも動画を流すなど、外部の環境にどれだけ左右されるかも合わせて分析をできるようにしています。

地下鉄については、駅に列車が入ってきて次の駅に着くまでです。基本的にはトンネル内を走りますので、背景は暗いところと明るい駅という環境の2つとなります。あとは座っている状態で見える位置と、立っている状態で見える位置、それぞれの環境を用意して解析するようにしています。

地下鉄車内を再現した3Dモデル映像に浮かぶサリエンシーマップ

地下鉄車内を再現した3Dモデル映像に浮かぶサリエンシーマップ

どんな状況かによっても、見え方は全然違ってきますよね。

荒井 そうなんです。実証実験の大まかな傾向としてはこれで掴めるのではないかと。サリエンシーモデルによる数値化では、環境、位置、クリエイティブのどこの部分が見られているのかをフレーム単位に算出しています。

例えば、視線の注目の割合が高い順に、1がサイネージのクリエイティブで、2が街中にある店舗のロゴマーク、3が屋外の大きな広告といったように、タクシーが走行するとともに乗客の視線・着目も移り変わっていくことがわかります。地下鉄でも同様に、いろいろなところに視線が移動することがわかります。

このようにサリエンシーの数値は、動画の1フレームごとにピクセル単位で数値が出るようになっていますので、全体のサリエンシーの値に対して、クリエイティブごとの値を見ていくこともできます。そこから注目率が割り出されて、30秒単位で注目率が高いところは見たであろうと推測する考え方になっています。

今回の調査対象となった見ている人の層はどういったものなのですか?

荒井 デモグラ(性別、年齢、居住地域、所得、職業、家族構成など人口統計学的な属性の総称)は特には分けていないです。アイトラッキングの調査をした時には、デモグラも性年代では分けていましたが、実はデモグラによる違いがそんなになかったんですね。

であれば、分ける必要はないだろうと思いました。人間が感覚的に判断をするものは、デモグラによって影響しないと学術的にも言われたりもしますが、必要となれば、追加でパネル調査などをやらなければなりません。

なるほど。AIが学習するための資料データをより厚くしていくと、またさらに精度が上がるイメージで合っていますか?

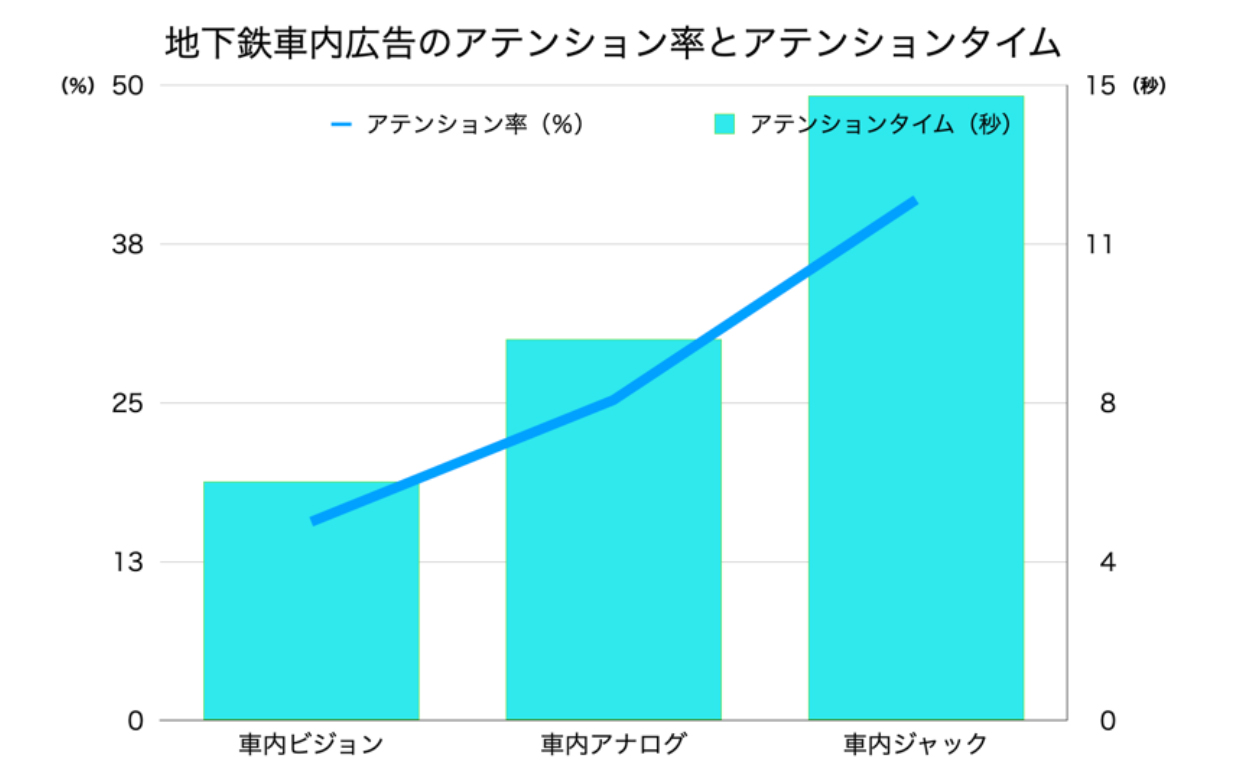

荒井 そうですね。今回の実証実験では、サリエンシー総量の割合を使って、アテンション率とアテンションタイム(Attention Time)、アテンションパーミル(Attention Per Mille)と、アテンションコストパーミル(Attention Cost Per Mille)という数字を出してみました。 アテンション指標もまだ標準化されていませんが、これらも1つのアテンション指標として言われています。

結果は、サイネージがあるタクシーの左側シートに座った方がやはりアテンションレートが高くて、右側がその次となります。地下鉄では、立っている状態と座っている状態に関しても数字の開きがありました。

タクシーは個室空間だからこそ、視界の中でサイネージが占める割合もやっぱり大きい、ということの表れですよね。

荒井 そうなんです。納得感はすごくありますし、当然の結果だろうなという受け止めです。

対して、地下鉄の車両内には他にもたくさん広告などが掲出されていたりすると、どうしても目立つものや自分が興味あるものなどが目に留まるわけで、すべてを見るのは難しい空間でもあると思います。

荒井 逆に地下鉄がタクシーと同じようなアテンション率になれば、数値が信用できないと言われると思いますね。

では、今回の結果としては、お2人とも納得のいく結果が実際に出てきた、と。

荒井 はい。

宮城 そうですね。実際に予想していた通りの結果が出てくれたと思っています。

(前編・了)

7月9日(水)に公開する後編では、さらに実際に感じられた手応えや今後の展望とともにお届けします。

(取材・文/見野歩)

<インタビュイープロフィール>

荒井 孝文(あらい・たかふみ):株式会社大阪メトロアドエラ 東京オフィス デジタルマネージャー。電機メーカーの新規事業部門にてインターネット・モバイルのコンテンツ制作とサービス企画に携わり、広告宣伝部門ではB2C・B2Bのマス広告からインターネット広告まで広告全般、PR、デジタルマーケティング業務に従事。一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム OOHオーディエンス・メジャメント標準化検討WG幹事/2024年 生成AIパスポート試験合格者

宮城 幸(みやぎ・ゆき):株式会社ニューステクノロジー セールスプランニング部。行政と民間企業の共催によるアウトドアフェスティバルの企画立案やプロデュース業務などを経て、日本初輸入の幼児玩具のブランディングおよびSP、マーケティングイベントの企画・制作進行を担当し、5年間で市場を10倍まで拡大。その後、株式会社電通にてTV・OOHを中心としたマスマーケティングからスポーツマーケティングまで幅広く従事。現在は株式会社ニュースーステクノロジーにてタクシーサイネージメディアを筆頭にメディアセールスおよび企画開発を担当。

・※関連プレスリリース:「そのOOH広告、本当に見られてる?」 〜地下鉄広告の“注目度”をAIで可視化、“注目されるOOH”を共に創る時代へ

※株式会社ニューステクノロジーは、「PR EDGE」の運営会社である株式会社PR TIMESと同じく株式会社ベクトルの子会社です。

その他のインタビュー記事についてはこちら

https://predge.jp/search/post?othres=31

会員登録、メルマガの受信設定はこちら

https://predge.jp/

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

5