OOHはどう見られているか……AI活用で注目度を数値化する意義を訊く|後編

屋外環境にあるOOH(Out of Home:アウト・オブ・ホーム)という広告媒体。交通広告、タクシーサイネージをはじめとする媒体が街中に溢れるようになりました。たくさんある広告ですが、実際に人に見られているのか……そんな広告効果を可視化する動きもさまざまに展開されています。

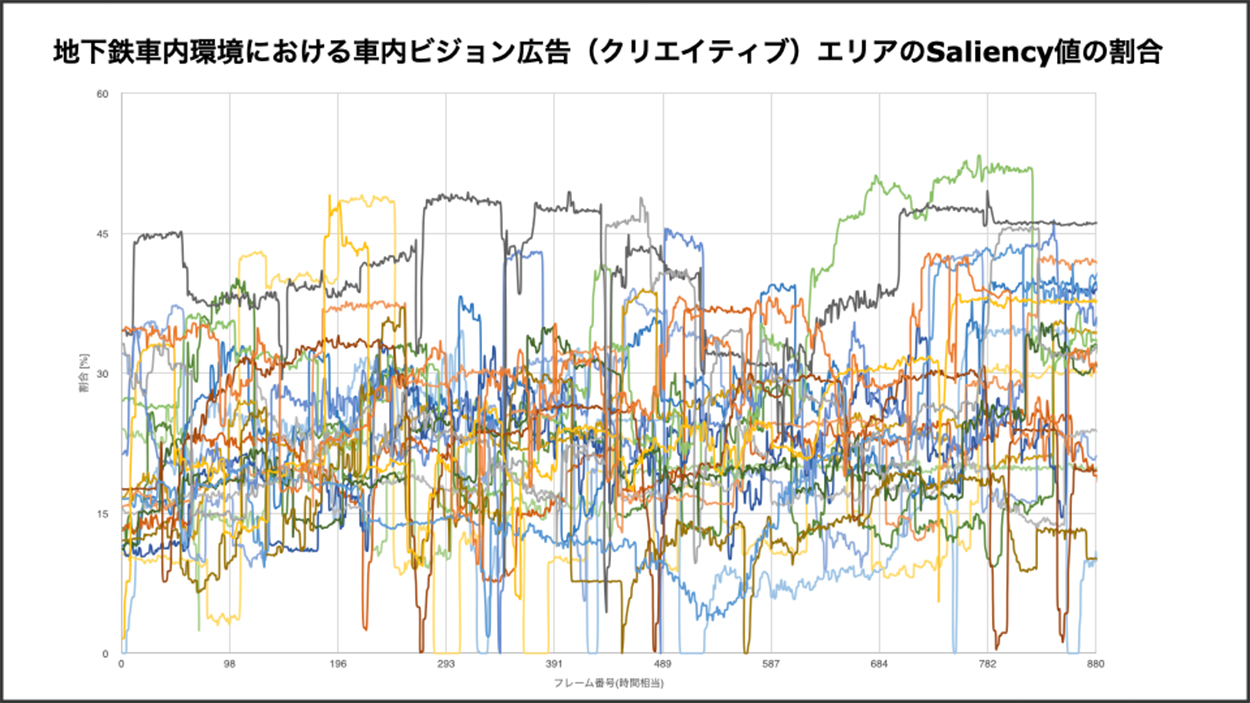

今回は、その中から地下鉄とタクシー広告の注目度「アテンション」をAI活用によって可視化しようという実証実験に注目。視線学習と画像認識学習を融合した「サリエンシーモデル」を使用し、広告の視覚的注目度を30秒単位で解析したといいます。

測定されたのは以下の2つ。

・アテンション率(Attention Rate): 広告がどれだけ人の注意を引きつけたかを表す指標

・アテンションタイム(Attention Time): 広告に注目していた30秒ごとの時間

この実証実験が実施された背景や得られた知見などを、担当された大阪メトロアドエラの荒井さんとニューステクノロジーの宮城さんにお聞きしました。

・※公式ブログ:OOH広告も「アテンション」で評価する時代へ 〜AI×Attentionで見えてきた、広告の新しい価値基準〜

・※関連プレスリリース:「そのOOH広告、本当に見られてる?」 〜地下鉄広告の“注目度”をAIで可視化、“注目されるOOH”を共に創る時代へ

実証実験に至った経緯や工夫されたポイントなどを伺った前編とともに、後編では実際に感じられた手応えや今後の展望をお届けします。

実証実験に使用された30種類の動画は、どのように選定されたのでしょうか。

宮城 複数の広告素材が流れる実際と同様の視聴環境で、

逆にBtoBの場合だと、サービスや機能説明を重視した動画が多く、構成の作り方自体が変わってきます。そこのバリエーションを加味しながら、調査対象となる動画の選別をしました。金融・不動産というジャンルが入っているのは、単純にタクシーサイネージの出稿実績が豊富なジャンルなので、意図的に加えていただきました。

なるほど。広告のジャンルによっての傾向みたいなものはあって、それを意識しながらなるべく多様な広告を揃えられたのですね。

宮城 そうなんです。正しく効果を測るためにも、業種やクリエイティブの構成など、バランスをすごく意識していました。

地下鉄車内を再現した3Dモデル映像に浮かぶサリエンシーマップ

地下鉄車内を再現した3Dモデル映像に浮かぶサリエンシーマップ

海外ではアテンション指標研究が進んでいることなども荒井さんはブログにされていますよね。日本国内でもOOH媒体はものすごく増えている印象ですが、その効果測定に関してはさまざまな団体や企業が単発に実施していて統一規格が確立できていない印象を受けたのですが……。

荒井 日本でも、3〜4年ぐらい前から取引指標の共通化、標準化を進めています。 グローバル基準を日本も取り入れて、共通指標として推進する動きです。ただ、それはデジタル広告でいえばインプレッションとリーチなので、取引指標なんです。 その取引指標の先に、価値を示すアテンション指標があって、インプレッションよりも重要だということがグローバルで言われてきています。

インプレッション、ビューアリビティだけでは広告主にしてみると、どのクリエイティブでも同じ数字、結果となってしまう。自分たちの広告の価値や成果はどうやって上げたらいいのかという疑問を投げかけられるのが目に見えてわかります。

そこで、先に研究しておいた方がいいだろうと思っていました。アテンション指標については、アメリカやイギリスをはじめ、世界中のいろいろな団体、企業が、さまざまな測定手法を研究しています。共通化までは辿り着いていませんが、アテンション計測ガイドラインのドラフトはIAB(Interactive Advertising Bureau:インタラクティブ広告協議会)とMRC (Media Rating Council:メディア測定評議会)から5月に発表されています。アテンション指標がいずれ、今のインプレッションに代わる取引指標になる可能性もあるわけです。

また、そうならなかったとしても、価値指標としては使われるようになるだろうと考えています。 そのあたりをよくわかっていたのが、この実証実験に参加してくださった博報堂DYアウトドアの三浦さんでした。 外資系企業からアテンション指標を出せないのかという問い合わせをもらっていたようなのです。

まだ日本国内ではそれほど認知されていないのかもしれませんが、しっかり結果が見えるのだとしたら、ものすごく価値あることですね。

荒井 そうですね。2024年の調査に参加した5社のうちの1社からは、某外資系企業にアテンション指標の話をしたところ、とても反応が良かったというフィードバックをもらっています。1年前の調査がようやく少し分かってもらえるようになったのかな、というところです。

宮城 調査の実施から浸透までに、やはり時間はかかるんですよね。私が荒井さんに問い合わせたのは、2024年晩秋ぐらいでした。その頃にはまだ誰もピンときてなかったんですけど、やっぱり現場と話を落とし込んでいくとちらほら話が出てくるとか、外資系企業さんであればそういう話題も当たり前に普段からされているケースもあるみたいです。まだまだ理解が進んでいないケースもありますが、少しずつ環境も変化しつつあると感じています。

荒井 そうですね。そういうところをいち早くニューステクノロジーさんが関心を持ってくださって、今回は一緒にできました。

広告の良し悪しや注目度の判断の難しさはよく分かります。それが数値化できて、説得力が増すというところにとても興味が湧きました。今回の実証実験を経て、周囲からの反応や影響などはありましたか?

荒井 7月には、広告業界団体のJAA(Japan Advertisers Association:公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会)、JAAA(Japan Advertising Agencies Association:一般社団法人 日本広告業協会)、JIAA(Japan Interactive Advertising Association:一般社団法人日本インタラクティブ広告協会)と一緒に勉強会を行なう予定です。日本でも業界内での啓蒙活動をしながら、グローバルの動向も踏まえつつ、次に何をやるべきかを検討していきたいと思っています。また、記憶定着度も測れるようになると新たな視点や結果が出てくるのではないかと思っています。

まず、アテンション指標の存在や有用性を多くの人に知ってもらえれば、次の展望が見えてきたり、新たな機能を追加したりできる可能性があるということなのですね。

荒井 はい。たとえば、他国で公開されている調査結果から、掲出媒体のアテンションをクロスメディア比較することも可能です。タクシーサイネージは、テレビと同じぐらいの高いアテンション、地下鉄の車内サイネージはOOH全体よりは低いけれども、オンラインディスプレイやソーシャルのペイドよりは高いことが分かります。さらに、アテンションの費用対効果についても考えることができるようになります。

それぞれの媒体にメリット、デメリットがあって、選択の際の比較ができるというのは有益ですね。 ちなみに、今回の実験の際に使用された動画素材によって結果の傾向はどうだったのでしょうか。

宮城 わかりやすかったかもしれないですね。

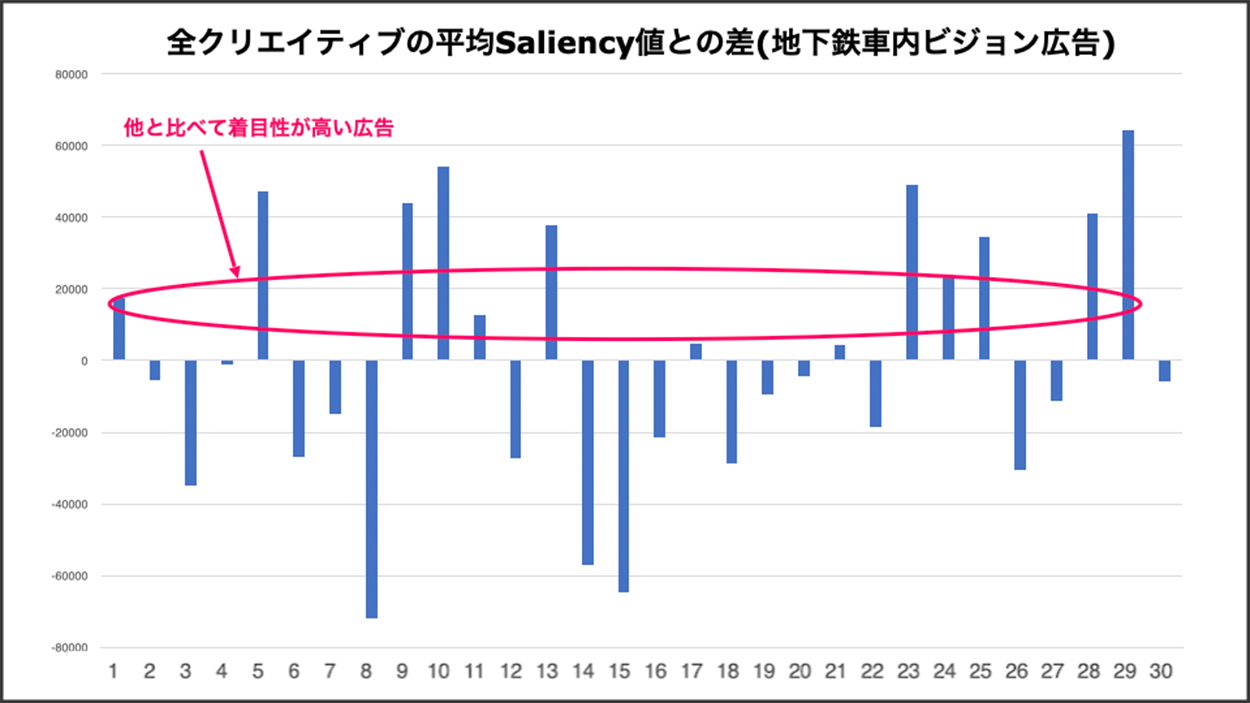

荒井 そうですね。クリエイティブ単体でも調査をしていて、クリエイティブによって差があるのは明らかですね。その差は、色味だったり、メインビジュアルの大きさだったりとなります。アウトドアの場合は外部環境の影響がありますので、すごく柔らかい印象のクリエイティブだと、実はあんまり注目されない、視線が向かないことがあります。違和感のある色合いを使っている、なかなか外の環境にない色合いを使っている方がアテンション率が高い傾向があるんです。

タクシーや地下鉄も含めてアウトドアの広告というのは、テレビCMやデジタル広告の二次利用的な素材で入稿されることが多いのですが、そこに一工夫してもらえると、より効果が上がると言えるようになると思います。それが実際の成果にも繋がっていくようになれば良いなと考えています。

宮城 これもけっこう悩ましいところですよね。とくに都内のタクシー広告は、利用する人たちの属性が7-8割が企業の意思決定層を含むビジネスパーソンと明確であることから、出稿の目的も都内のビジネスパーソンを意識して発信するケースが多いんです。TVCMやデジタル広告などで活用しているクリエイティブと同じ動画でタクシー広告を出稿した結果、期待通りの反応が得られなかった、という話は実際に聞こえてくることがあります。

それを今回の実証実験では、ロケーションや属性に応じて適切な表現やコミュニケーションを図っていくことの必要性が明らかになりました。屋外という分かりやすい環境でしたし、地下鉄とタクシーも少しずつ違うはずなんですよね。そういった話をもとにすることが当たり前になってくると、それぞれの媒体で、ターゲットやロケーションに応じたコミュニケーションが必要だという話も共通認識になっていくのではないかと思っています。今回の調査結果では、媒体社としてもクリエイティブの設計や考え方について、再認識するきっかけになりました。

それは、実施前にご自身が予測していた結果だったということですか?

宮城 それでいうと、ずばり一致したという感覚ではなかったです。今回のアテンション、サリエンシーの計測が、視界に入った際の注目度ということですが、アテンションの数値が内容の理解度合いと必ずしも合致しているわけではないと思います。記憶定着の話もありましたが、 そこはイコールではないと思っているので、アテンション指標単体でその先の成果までを判断し語ることはしないと思います。あくまでも、事実ベースでどれだけ実際に視線を獲得できているのかを理解してもらうための指標として活用していきたいと思います。

目に飛び込んでくるようなものの方が、注目度はあると確実に言えそうな結果だった、と。

荒井 前回調査したときはクリエイティブはすべてAIで作っていました。言うなれば世の中にありそうなものをAIで作らせたものです。やはり動きがあると注目度が高くなります。静止画でもインパクトがあれば高いんですが、止まっているので時間が経過すると離れていくんです。3Dも表示直後は確かに高くなるのですが、瞬間的にびっくりさせるための仕掛けだったりするので、そこだけが目立ってしまうことになります。

また、人の顔はすごく目立つのですが、逆に人の顔だけに視線がいってしまって、商品やコピーに視線がいかない可能性もあります。ですから、そこに効果的な配置をした方がいいわけです。あとは、やはり色が非常に重要だということです。キービジュアルは同じで、背景色だけをさまざまに変えて測定した調査もありますが、色の変化でも非常に変わってくるというのもはっきりしています。

大きさでいうと、商品画像が大きい方が目立ちますし、ブランドロゴなども目立つ表示をしておいた方がいい、となります。

宮城 おもしろいですね。デザインの世界で言われていることが、本当にそのまま結果に反映されています。

優れているなと思うデザインは、やはり一定セオリーどおりになっているんですね。

荒井 このような調査の情報を整理していくと、海外ブランドがセオリーを意識して作っていることが分かったりするんですよ、日本の企業は何でも15秒とか30秒に詰め込もうとする傾向があるかと思いますが。

すごく良いクリエイティブを作ったとして、それがそのまま通るかどうかという問題もありますよね。でも、そういう時に数値的な根拠を示せたら、通しやすい企画とかもあるかもしれないですね。

宮城 はい。実際に今回数値の高かったデザインはセオリー通りのものでした。

荒井 そうなんです。プレスリリースを出した後に、結果は基本的なことですよねと言われたりもしましたが、それを数字で証明しているということなんです。

広告のように大人数が関わったりする場合には、目的達成のための指標を1つ、共通で持てることはすごく大事だと思います。

荒井 もしも今後もAIモデルを使うのであれば、やはり記憶定着度を測定するメニューは入れていきたいと思っています。その時に、測定した記憶定着度がどれだけ精度が高いのか、一般的なパネル調査と同等な結果が得られるのかどうかは検証が必要になると思います。

そういったところは協力を仰ぎたいですし、あとは広告主と一緒にやってみたいと思っています。さまざまな面での協力が得られると調査自体も進化しますし、非常にありがたいです。

このアテンション指標やその先にある記憶定着度などの存在や有益性を認知してもらって、さまざまな方が調査に参加してくれることによって、より発展が見込まれる、と。

宮城 広告のプランニングでいうと、やっぱり認知施策で重要なのは、いかに覚えてもらえるのかです。認知に効果があったのかは、今はアンケートベースで確かめるしかないケースが多く、認知に対する効果指標や測定方法が発展するとOOH業界にとっても大きな進歩になると思うので、期待しています。

荒井 AIが必ずしも精度が高いのかというと、まだそれは判らないのですが、こういう調査・推計も1つの方法になると思っています。

(後編・了)

7月8日(火)に公開された前編では、実証実験に至った経緯や工夫されたポイントなどをお伺いしています。前編はこちら

(取材・文/見野歩)

<インタビュイープロフィール>

荒井 孝文(あらい・たかふみ):株式会社大阪メトロアドエラ 東京オフィス デジタルマネージャー。電機メーカーの新規事業部門にてインターネット・モバイルのコンテンツ制作とサービス企画に携わり、広告宣伝部門ではB2C・B2Bのマス広告からインターネット広告まで広告全般、PR、デジタルマーケティング業務に従事。一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム OOHオーディエンス・メジャメント標準化検討WG幹事/2024年 生成AIパスポート試験合格者

宮城 幸(みやぎ・ゆき):株式会社ニューステクノロジー セールスプランニング部。行政と民間企業の共催によるアウトドアフェスティバルの企画立案やプロデュース業務などを経て、日本初輸入の幼児玩具のブランディングおよびSP、マーケティングイベントの企画・制作進行を担当し、5年間で市場を10倍まで拡大。その後、株式会社電通にてTV・OOHを中心としたマスマーケティングからスポーツマーケティングまで幅広く従事。現在は株式会社ニュースーステクノロジーにてタクシーサイネージメディアを筆頭にメディアセールスおよび企画開発を担当。

・※関連プレスリリース:「そのOOH広告、本当に見られてる?」 〜地下鉄広告の“注目度”をAIで可視化、“注目されるOOH”を共に創る時代へ

※株式会社ニューステクノロジーは、「PR EDGE」の運営会社である株式会社PR TIMESと同じく株式会社ベクトルの子会社です。

その他のインタビュー記事についてはこちら

https://predge.jp/search/post?othres=31

会員登録、メルマガの受信設定はこちら

https://predge.jp/

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

6