「伝えづらさ」に寄り添う啓発CP——SRHR for JAPANが描く“新しいスタンダード”【後編】

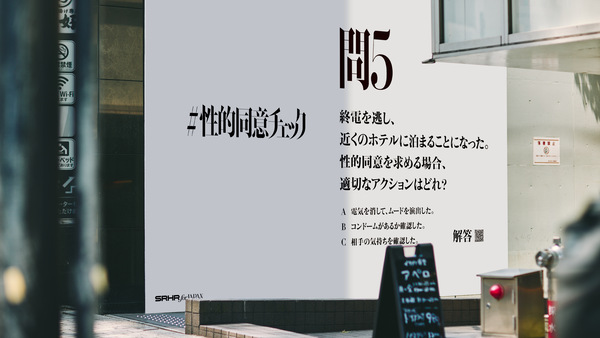

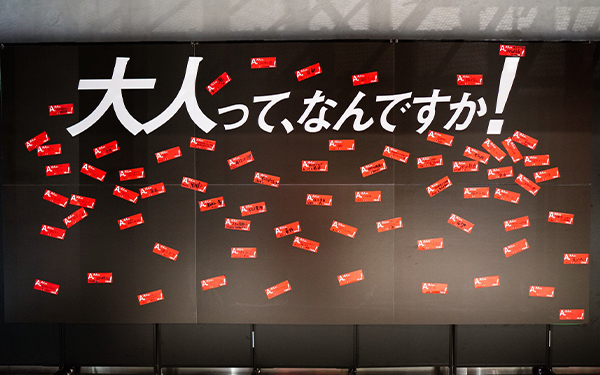

2025年8月、東京・渋谷に突如現れた「性的同意チェック」のOOH。これは、渋谷の街をあたかも“試験会場”にした「SRHR for JAPAN」キャンペーンの一環でした(くわしくはこちらから)。

性と生殖に関する健康と権利(SRHR)をテーマに、あらゆる世代に向けた性教育の啓発を目指すというプロジェクトとして、「性教育=性行為のHow to」という誤解を払拭し、誰もが安心して暮らせる社会を目指すSRHR for JAPAN。OOHとして展開した啓発広告やWebサイトというメディアを通じて、どのように“伝えづらさ”に向き合い、誤解を防ぎながら普遍的なメッセージを届けたのでしょうか。

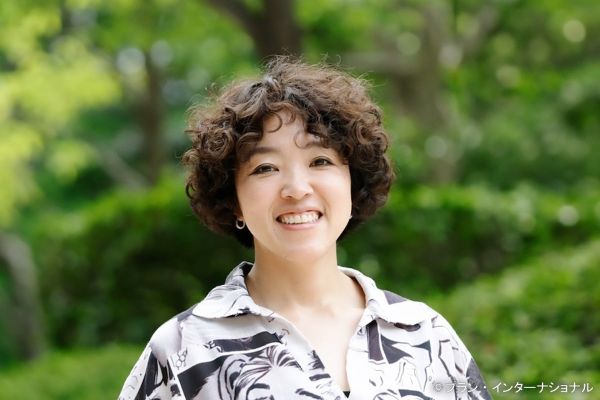

後編では、動画制作や教育現場の課題、そして今後の展望について、この広告の仕掛け人であるプログラムマネジャーの長島美紀さん(国際NGOプラン・インターナショナル 以下、プラン)にお話をうかがいました。

前後編の後編、前編はこちらから

──このプロジェクトはどれくらいの人数で進められているんですか?

長島:プラン側は、アドバイザーと一緒に進めていて、およそ5〜6人くらいのチームです。専門家の方々にも協力を仰ぎ、監修していただいたり、意見をうかがったりしながら進めています。

──特設サイトやOOHについて、制作過程でこだわった点を教えてください。

長島: やっぱり目をひくこと、目立つことは意識しました。Webサイトでは、「これはあらゆる人の問題だ」というメッセージを込めて、さまざまなモデルを起用しました。年齢・性別・性自認・国籍に関わらず誰にとっても関係のあるテーマだということを伝えたかったんです。

デザイン提案では、視線を合わせない2人が描かれていて、それがとても象徴的でした。みんな視点が異なるから、同じものを見ていても感じ方は違います。でも、その違う視点のなかにリンクする場所がある。そういった人間関係の面白さを表現したかったんです。

──たとえば高齢の男性と若い女性の組み合わせのビジュアルであれば、そこだけを切り取られて「何か意図がある?」と悪く取られる可能性もありますよね。

長島:同調圧力やお金が介在すると、途端に意味が変わってしまうのが、性という枠組みです。だから、性的同意がちゃんと教育されていて、双方が納得していれば年齢差は関係ないはず。……ですが、パブリックな表現としては難しさがあることは事実です。実際、広告代理店のクリエイティブメンバーも、リスクヘッジを意識してくださっていました。

──やはりどう見せるかと同時に、誤解を生まないことを心がけられたんですね。特設サイトでは、よりテーマを理解するための特別動画を公開しています。この動画制作では、どんな点に配慮されたのでしょうか?

長島:動画は、OOHよりもさらにセンシティブなテーマを扱っているため、より慎重に検討を重ねました。「これを見て傷つく人がいるかもしれない」「質問に答えられない人もいるかもしれない」といった視点をふまえ、構成や回答設計に細心の注意を払いました。

性やジェンダーをめぐる話題は、認知が高まったことで、かつてよりもセンシティブになっています。キャンペーンを展開するにあたって、意識したことのひとつです。言葉の理解がないまま「性教育=性行為のHow to」と考える人もいますし。

また、家庭で性について話すことが難しいという現実をふまえて、動画に出演していただいた、みたらし加奈さん(臨床心理士・公認心理師/性被害や性的同意に関する情報を発信する特定非営利活動法人mimosasの代表副理事)をはじめ、多くの専門家に協力していただきました。

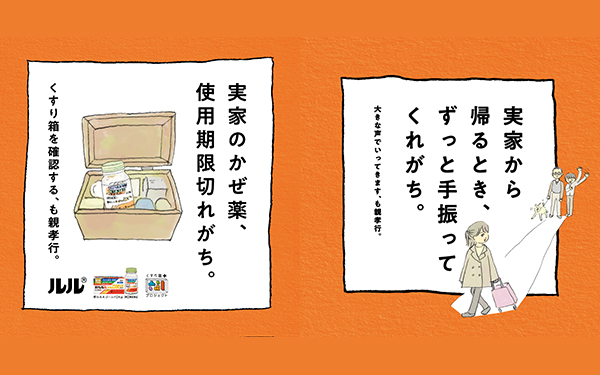

──「おうちで性教育」と幼児期から家庭で性教育を行うことが進められているようですが、家庭でオープンに性の話をするのは簡単ではないですよね。

長島:そうですね、それに家庭に委ねるということは、教える大人の理解や知識が問われます。だからこそ、特設サイトなどで情報を平等に受け取れるようにしておきたい。正しい知識が得られる場を作ることが、誤った行動を防ぐための防御策でもあるし、大人の責務でもあると考えています。

──3つの動画を拝見して「あのとき、私はちゃんと振る舞えなかったな」と過去のことを振り返りました。

長島:性に関することは、誰にでも関係があるテーマなので、いろんな角度から意見が言えるような構成にしました。そして、過去の経験を思い出してさまざまなことを感じると思います。そうした気づきが、次の行動につながることを願っています。

──「支援してくれる電話番号はどれ?」という設問は、あえて誤答を招くように設計されたのでしょうか。さらに、動画では「過去の話であっても、いつでも窓口は開いています」という言葉がありました。それぞれが傷ついた人へのレスキューの仕組みだととらえています。

長島:そう思っていただけるのはすごく嬉しいです。実際、傷ついた人に向けて手を差し伸べる意図があります。いつでも相談できる窓口はあるし、暴力を受けた場合のワンストップ支援センターもあります。時制や性別、年齢に関わらない話だということも、伝えたいことです。

──学校教育では現在、どのような性教育が行われているのでしょうか?

長島:「相手が嫌がることはしない」「自分の大切な部分は自分で守る」といった権利ベースの教育が中心です。水着で隠れる部分を「プライベートゾーン」と呼ぶなど表現にも工夫があります。ただ、まだまだ誤解も多く、場合によっては避妊だけを教えるようなHow toに偏るケースもあります。

性の話は関係性の最後にあるもので、まずは自分自身を知ることが大切です。自分の体や心がどう変化するか、そして相手も変化する存在であることを学ぶ必要があります。

──前編でもうかがった課題、性教育が人間関係の教育と切り離されているということですね。性教育の本質はどこにあると考えていますか?

長島:性教育の本質は「バウンダリー(境界)」を守ることです。他人が踏み込んでこない、自分の領域を守ること。そして、相手にも「ノー」と言われる可能性があることを理解することです。性教育は、単なる避妊の方法を教えるものではなく、自分の心と身体を知り、相手との関係性を築くための学びです。

──大人の世代や、社会の価値観が若者に与える影響はありますか?

長島:2025年8月に内閣府が実施した調査では、10〜20代の男性の間に「女はこうあるべき」「男が外で稼ぐべき」という考え方が根強く残っていることが分かりました。これは教育の影響も大きく、親の学歴や社会階層によってジェンダー意識に差がある傾向を示します。

この調査には私も参加しました。調査結果に対し、「23歳の壁」と私自身は表現したのですが、22歳までは男女平等を理想としていても、社会に出ると「男性が稼ぎ手になるべき」と考える人が増えてきます。現実に直面して「無理だな」と感じてしまう。これは大人世代の価値観に巻き込まれてしまうことが原因だと思います。

──若年層だけがキャンペーンの対象とならない大きな理由のひとつですね。では、今後の展開について教えてください。

長島:今回のキャンペーンは1年目で、「SRHRって何だろう?」という問いかけからスタートしました。今後は「どう学べるのか」「どんな学びがあるのか」を具体的に発信していきます。保護者向けの情報発信や教材づくりも含めて、啓発広告でもそうしたメッセージを生かしていきたいと考えています。

性教育は命を守るためのコミュニケーションです。このキャンペーンでは「教育が重要だ」「How to Sexを教えることが目的ではない」というところまでは表現できました。しかし、具体的にどういう教育を指すのかという点は、まだ表現できていません。

先進事例として、恋愛や暴力をめぐる問題があることを扱う取り組みが全国にあるので、そういう事例を紹介していけたらと思っています。

そして、「子どもに学ばせたい」「次の世代には違う教育を受けさせたい」「学びたい」と思ってもらえる情報発信をしていきたいですね。それを通じて、「私たちが言いたいのはこういうことです」というメッセージにしていきたいと思っています。

(後編・了 前編はこちらから)

インタビュイープロフィール

長島美紀

政治学博士

公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン アドボカシーグループリーダー

プラン・インターナショナル・ジャパンでは、女の子のリーダーシップに関する調査提言をはじめ、女の子や若い女性のエンパワーメント、ジェンダー課題に関する調査研究・政策提言を担当。2021年4月からは内閣府男女共同参画推進連携会議有識者議員、2023年からW20ジャパンデレゲート(2024年より共同代表)も務める。

(取材・文 服部真由子)

その他のインタビュー記事についてはこちら

https://predge.jp/search/post?othres=31

会員登録、メルマガの受信設定はこちら

https://predge.jp/

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

1