「金羊ラーメン、爆誕」──龍が羊に変身、大阪・関西万博きっかけの異色コラボレーション【後編】

道頓堀の名物といえば、金龍ラーメンの立体看板。龍が建物を貫くように鎮座するその姿は、観光地・大阪の象徴とも言える存在です。ラーメンそのものはあっさりとしたとんこつ味で、卓上のキムチやニラで自由にカスタマイズできる“余白”が魅力。

そんな金龍ラーメンに2024年春、ある事件が起きました。大阪高等裁判所から「龍のしっぽ部分の撤去命令」が下されたのです。理由は隣地への越境──お店の、街の象徴ともいえるアイコンがまさかの事態に陥りました。

道頓堀をにぎやかす巨大看板に起こった“悲劇”を、さまざまなアイデアで乗り越えたこの事例はPR EDGEでも、紹介しました(くわしくはこちら)。この一連の出来事は、義理と人情にあふれたまさに「浪花式広告術」です。

前編では、ことの始まりにあたる「ある広告パーソンの突撃プレゼン」についてお話をうかがいました。続く後編では、金龍の財産である立体看板を大喜利会場とするかのようなコラボレーション事例について金龍ラーメン2代目社長の林 裕人さん、株式会社博報堂の宮原広志さん、株式会社オズマピーアールの久保田 敦さんにくわしくうかがいました。

前後編の後編、前編はこちらから。

──マスコミ取材が集まった「しっぽ切除式」を終えて、「龍のしっぽを切ったのは、ご近所のカニだった?!」というストーリーを描く近隣のカニ料理店とのコラボレーションについて、教えてください。

宮原:あのコラボレーションは、ポップ工芸さん(金龍ラーメンの立体看板を制作した看板屋さん)に「龍の涙」を作るために訪問したときに、あのカニの立体看板がちょうど制作中だったんです。カニがしっぽを挟んだら面白いという着想を思いつきで終わらせず、ポップ工芸さんの計らいにより実現しました。

久保田:カニには、裁判による係争という人間のロジックがまったく通じません。そんなカニがしっぽを切ったという物語を地域とのコラボレーションで作り上げることができました。いちラーメンブランドの話題から地域を巻き込んだ話題に変化する、このプロジェクトの大きな転換点になりました。

──偶然を必然に変える瞬発力に驚いています。飲食店とコラボしたことで、またストーリーがうまれたわけですね。その後、2025年1月に包丁ブランドである堺一文字光秀との事例が行われました。

林:うちの親父が職人のときから、堺一文字の包丁を愛用してたご縁から、ですね。

久保田:実は、2024年に開業した地域密着型ホテルのプロジェクトに、堺一文字光秀さんと弊社(オズマピーアール)はそれぞれのかたちで携わり、店舗にお伺いしてご挨拶をしたことがありました。金龍ラーメンの次なるアクションを企画していた際、しっぽの「切断」というイメージを生かして、包丁の「切れ味」との連想を狙ったコラボレーションを、堺一文字光秀さんとできないかというアイデアを林社長に提案したところ、先代、林社長のお父様が愛用していたというご縁を知りました。

そこで、堺一文字光秀の田中社長にアポイントをとって、提案したところ、大変驚かれましたが「食の大阪だからできること、大阪が面白くなるならばやってみよう」と快諾をいただきました。

そして、宮原さんが「金龍ラーメン道頓堀店」と「堺一文字光秀」のお店同士が直線距離で約600メートルの位置関係にあるというファクトを発見、着目してこの電柱広告風のアウトドア看板が実現しました。

宮原:このスタイルは、僕が突撃プレゼンで提案していたアイデアを具現化したものなんです。龍のしっぽを切って、泣かせることに加えて、切断した跡が絶対に注目されるから広告メディアにしてしまうという提案です。

広告で大喜利ができるメディアが道頓堀の一等地に生まれたら、関西の企業は黙っていられないはずです(笑)。たとえば、包帯を巻けば衛生用品メーカーの広告ができます。刃物屋さんでもいいし、“切る”系のキャラクターがいるマンガやゲームIPとだってタイアップできる可能性を秘めています。

──そういったアイデアが高く評価されて、カンヌライオンズの地域版フェスティバルと位置づけられている「Spikes Asia(スパイクス・アジア)2025」のOUTDOOR部門でブロンズを受賞するほか、複数の広告賞を受賞されました。ここまでお話をうかがって、これは林社長が望まれたことではないように思います。

宮原:受賞したトロフィーは事務所に飾って大切にしてくださっていますが、店舗には絶対に飾らないそうです。

林:私は目立たなくて黒子に徹したい(笑)。このような賞があることをそもそも知らなかったんです。私は場所を提供しただけで、そこに物語を描いて、息を吹き込んでくれたのは宮原さんと久保田さんのお2人です。この賞を取ったのは、私じゃありません。

宮原:突撃プレゼンのあと、実際に林社長に任せていただきましたが、広告案件というよりも飲食店のPRです。そこで、久保田さんにお声かけして協力してもらい進めていったんです。久保田さんとはかつて別の案件でご一緒したときから、僕が絶大な信頼を寄せているPRパーソンです。この案件でもチームとして連携できていることに感謝しています。

あれから一年

その節はお騒がせしました🙇♂️

今後ともよろしくお願いします🐲 pic.twitter.com/c3VVdlv0Qt— 金龍ラーメン【公式】 (@kinryu_japan) August 23, 2025

──先代社長が大切にしていらっしゃったという「遊び」「余白」の部分に、このお2人がうまくハマった。そして素敵な夢を描いたことをとても喜んでいらっしゃるからこそ本来はご関心のない広告賞のエントリーをお認めになられたのかなと想像しました。

林:そうですね。金龍ラーメンの知名度はきちんとありますから。ただ、私としてはあまりにも黒子に徹しすぎたがあまりに「お店を開いてればお客さんが来てくれる」という甘えを抱いていたことに今回気付かされました。

とりあえずラーメンを売っているだけ、というか企業理念なんかも意識したことはなかったんです。ただ、やはりうちのスタッフも含めて何か目的が必要だということは考えていました。この事件から企業としてのミッションや、なぜうちがここにあるべきなのかということを否応なしに考えさせられました。

──その結果、どんな変化が生まれましたか?

林:ファンベースがあるということがこの出来事でよくわかったんです。金龍を中心としたコミュニティーがあるにも関わらず、私はまとめる役を果たせてなかった。ここは反省しました。周りにたくさんあるお店に、金龍ブランドが埋もれてしまっていました。

そうならないためにも、SNSの運営や広告賞へのチャレンジ、立体看板でのコラボなどをすることで、誰かが観てくれたら嬉しい。さらに、そこに混ざりたいと言ってくれたらもっと嬉しいという気持ちが強くなりました。

一緒に手をつないでやっていこうよという気持ちですね。大きなことは望めないかもしれませんけど、細く長く愛されるお店になっていきたいと考えるようになりました。宮原さんと久保田さんというチームがいて、しっかりと動き続けてるという事実がなによりも大切です。

──異なる専門性を持つプロが連携し、「飲食店のPR」として適切にチームで行動した結果ですね。そして2025年9月には大阪・関西万博をきっかけにオーストラリアのブランドとのコラボレーションが行われました。

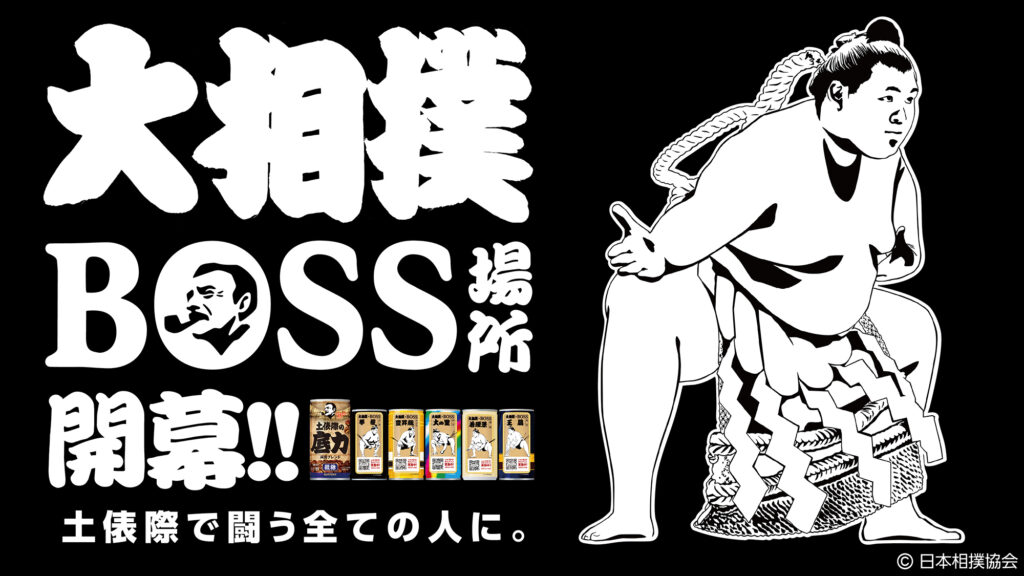

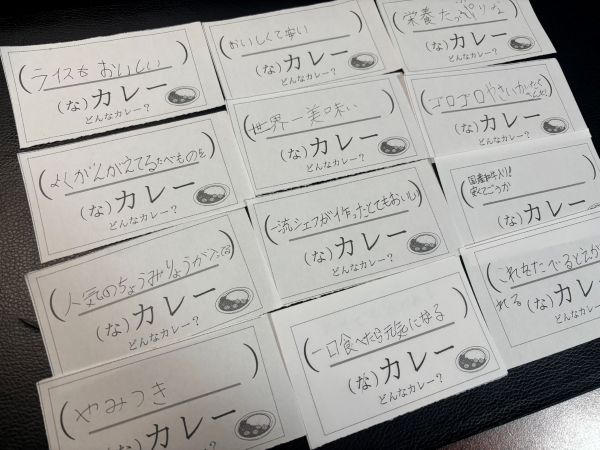

久保田:大阪・関西万博オーストラリアパビリオンのオフィシャルパートナーであるミート・アンド・ライブストック・オーストラリアというラム肉生産者団体(以下、MLA)とのコラボレーションです。

MLAに提供いただいたラム肉のトッピングサービスを金龍ラーメン道頓堀店で1週間限定で行い、約1,400食を提供しました。さらに、万博のオーストラリア・ナショナルデー開催日にあわせて龍の頭に羊の角をモチーフにした造作を設置した「ひつじバージョン」に変身させることで、万博を通じて日本のラーメンとオーストラリアの重要な産業である羊(ラム肉)という2つの食文化の融合を象徴するメッセージを発信しました。

──どんな反響が生まれましたか?

林:1日200食限定で、Xで告知しました。24時間営業ですから、昼の部・夜の部と分けて、それぞれ100食ずつの提供だったのですが、どちらも大体1時間半ぐらいで売り切れました。連日同じように売り切ったから、ラム肉チャーシューを目指して来てくださったんだと思っています。大盛況でした。

羊になりました🐏⁰金羊ラーメンをよろしくお願いします🐏 pic.twitter.com/ulTzjJxLbM

— 金龍ラーメン【公式】 (@kinryu_japan) September 3, 2025

──ラムは金龍ラーメンにとって初めての食材にあたるのかと思いますが……

林:そうです。最初は「かなり苦戦しそうだな」と思いました。ラム肉の個性をどう料理するか、試行錯誤したんですが、本来のチャーシューのレシピを少し工夫したらうまくおさまって、金龍の味になりました。

親父はその生き方もちょっとアバウトだったんですけど、味付けも同じだったみたい(笑)。シンプルすぎて面白みがないような味付けですが、対応力がすごい。ここでも先代の遊びが生きています。

久保田:金龍ラーメンは大阪でしか展開していないにもかかわらず、250件超のWebメディアでの掲載や、首都圏でのトレインチャンネル放映などの発信が実現しました。多くの金龍ラーメンファンによるSNS投稿・拡散にもつながりました。

──会場外で万博グルメが食べられるお店を探すことがSNSで流行しだした、とてもいいタイミングでの展開でしたね。

久保田:万博を訪れる人が、会場だけでなく大阪を散策してくださることが、街の活性化につながります。だからこそ、会場外での取り組み、金龍ラーメンさんとのコラボはとても意味のあるものだったはずです。

MLAの調査で、ラム肉の食文化がまだ広く浸透していない地域として、西日本が挙げられていたこともあり、大阪を拠点とする金龍ラーメンさんを通じてラム肉に触れていただく機会になったことを、MLAの担当者様にもとても喜んでいただけました。

──1つの飲食店の危機を継続的な話題創出に転換し、現在は地域や業界を巻き込んだシステムを構築しつつあることが素晴らしいですね。今後の“大喜利”はどんなことを検討していますか?

久保田:MLAとのコラボに全力で取り組んだので、まだ何も考えられていません。しかし、金龍ラーメンのブランド価値向上につなげることはもちろんですが、コラボレーション先やその先のステークホルダーにとってもプラスになる取り組みを企画したいです。

宮原:とある大阪のランドマークの頂上にしっぽを設置して、1メートル高くなった!という企画を実に大真面目に提案したのですが、採用ならず……といったエピソードがあります。

林:おもろいよね(笑)。

飲んだ後だと1.7倍ぐらい旨くなります🍜

なぜなのか、我々も理由は分かってません pic.twitter.com/8lx1OFI7pC— 金龍ラーメン【公式】 (@kinryu_japan) September 14, 2025

宮原:金龍ラーメンはラーメンだけを提供してる店ではないんですよ。Xでのファンとの交流を見てください。つっこまれ、いじられ、愛される独特のキャラクター性があることがわかります。飲み屋さんをハシゴして、酔っぱらって最後の最後に立ち寄ったから「食べたけど、味は思い出せない」なんて特別な「道頓堀体験」を提供しています。そんなラーメン屋さんありますか?

──ないと思います(笑)。泥酔していても完食できる不思議なラーメンであることは間違いないです。

宮原:ラーメンそのものにも、エンタメの発信基地になりうるポテンシャルがあるんです。それをより強固にするためには、みなさんと協力しながらこれからもアイデアを惜しまないつもりです。2027年冬頃に、本店がリニューアルするので、そこをもっともっと盛り上げていきたいなとも思ってます。

久保田:この1年、しっぽ切除や羊の角の設置などで工事の立ち合いを3回経験しました。当然、深夜から早朝にかけて金龍ラーメンの前で過ごしたことになるんですが、金龍ラーメンのにぎわいや、1杯のラーメンを求めて集まる人びとを見て、なぜこのラーメンブランドがこんなにも愛されているのか、分かった気がしました。

この金龍ラーメンらしさを、今後も続けていくための新たなアクションをともに推進していければと思っています。

──企業と伴走するお2人の熱量がとにかくハイカロリーです。ご一緒に動かれて林社長はどんな影響を受けられましたか?

林:自分たちのことだから、どこが良いところで、駄目なところなのかが一生懸命考えてもなかなか出てこない。とくに良いところは私たちにとって「当たり前」なところが多かったんです。でも、外部からは鮮明に見てくださったってことだと思います。

大阪に来る方が、いろんな飲食店に立ち寄った後で、うちで「道頓堀体験」の〆にしてくださって、記憶の片隅に残っているようなお店であり続けたいなと思うようになりました。

(後編・了 前編はこちらから)

(取材・文 服部真由子)

その他のインタビュー記事についてはこちら

https://predge.jp/search/post?othres=31

会員登録、メルマガの受信設定はこちら

https://predge.jp/

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

0