「おしめんさん」から「推しメン」へ。諫早神社の新御守「推し守」登場

長崎県諫早市に鎮座する諫早神社は、2025年4月4日(推し推しの日)より、御守「推し守(おしまもり)」の頒布を開始しました。

若年層に広がる“推し活”文化と日本の伝統的な信仰を融合させたこの新しい授与品は、地域資源の新たな価値創出を実現する取り組みとして注目されています。

「おしめんさん」と「推しメン」が響き合う、御守誕生の背景

諫早神社は、奈良時代に聖武天皇の勅命によって創建された、九州総守護の神々をお祀りする由緒ある神社。かつては「四面宮(しめんぐう)」という社名で、地元では「お四面さん(おしめんさん)」の愛称で親しまれてきました。

この「おしめんさん」という名称が、現代の“推しメン”という言葉と自然に重なることから、神社は「推し活」をテーマにした新しい御守「推し守」の奉製に至りました。言葉の偶然の一致ではなく長い歴史と人々の想いが息づく名称が現代のカルチャーと結びついたことで、新たな価値が生まれています。

“尊い”ご加護と現代的なデザインが共鳴する御守

「推し守」は推しとのご縁を深め、日常に幸福や健康をもたらす“尊いご加護”を込めて奉製されている御守。特殊なホログラム箔を使用し、光の当たり方によって様々な輝きを放つ仕様となっており、持つ人の気持ちを高める美しさがあります。

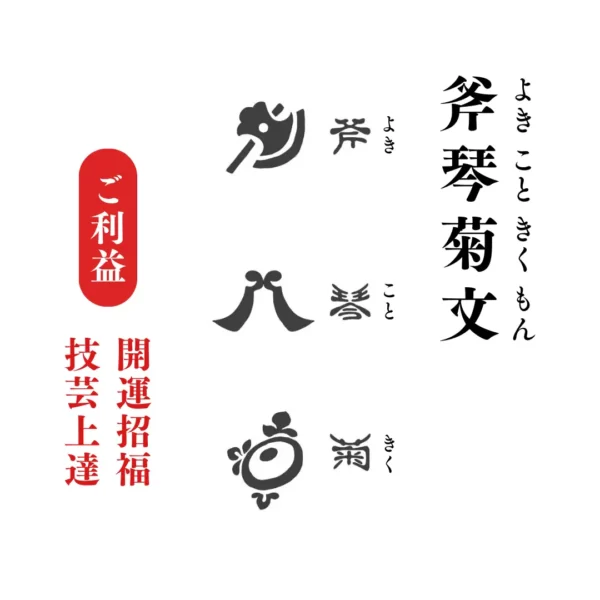

デザイン面では、日本の伝統的な魔除け文様である「猪目(いのめ)」を8つ並べて無限に広がるご縁を表現し、それらが四方向に配置されることで「四つ葉のクローバー」を象っているもの。さらに吉祥文様「斧琴菊文(よきこときくもん)」をあしらい、「良きこと(吉報)を聞く」という遊び心と祈りが込められています。

また、御守の紐には「推し」「自分」「コミュニティ」を象徴する三粒の透明ビーズがつけられているのも特徴的。この“三位一体”の構成は推し活が一人だけで完結するものではなく、推しの存在、自分自身、共感し合う仲間とのつながりによってより深まるものであるという想いが込められています。

神社だからこそできる「推し活」への祈りのかたち

諫早神社は「地域と共に栄える神社」「人が集う神社」「日本の伝統文化を発信する神社」を目指し、【神社だからできること】をテーマに様々な取り組みを行っています。「推し守」もその一環であり、伝統文化と現代の暮らしを結びつける新たな施策です。

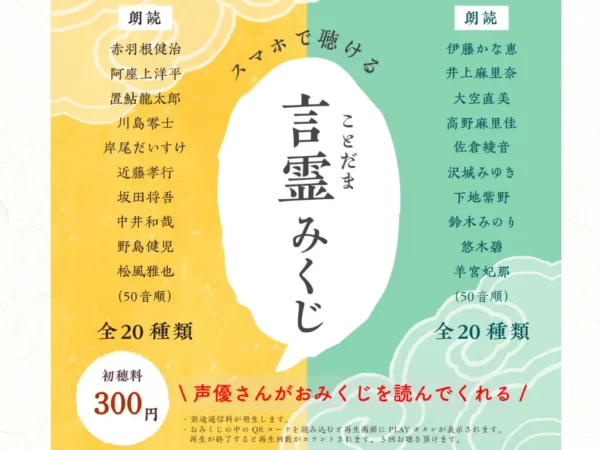

また、これまでも人気声優の音声でおみくじの内容を読み上げる「言霊みくじ」を展開するなど、アニメ・声優ファンとの接点を意識した取り組みも行ってきました。「推し守」は、そうした流れを発展させる形で、推し活をするすべての人に寄り添う“新しい祈りのかたち”を実現しています。

伝統とカルチャーの架け橋となる地域ブランディング事例

諫早神社の「推し守」は、地域に根ざした文化や信仰の歴史を、現代の“推し文化”という文脈で再編集した好例。「推し活」という誰もが関心を持ちやすいテーマを通じて、日本の伝統文化への興味を喚起することにもつながっており、多様な層に訴求できる設計になっています。

地域資源の再価値化や若年層との接点づくりを模索する企業や自治体にとって、「推し守」はヒントとなる取り組みでしょう。共感設計やストーリーテリング、そして観光誘致という多角的な成果を備えたこの施策は、神社の在り方を刷新するだけでなく、地域ブランディングの未来を切り開いていくと感じさせる施策でした。

その他のマーケティング事例についてはこちら

https://predge.jp/search/post?genre=26

会員登録、メルマガの受信設定はこちら

https://predge.jp/

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

1