地域プロモーション・ブランディング事例20選|観光・移住を促すアイデアまとめ

地域の魅力を広く伝え、観光誘致や移住・定住を促進する地域プロモーションは、さまざまなバリエーションで展開されている施策カテゴリーの1つです。

そこで今回は、そんな地域プロモーションの直近の過去事例を20事例まとめてお届けします。

1. もう間違えないで! 群馬県千代田町がシティーPR「#じゃない方の千代田」を始動

「千代田」と聞いて、東京都千代田区や東京メトロ千代田線を思い浮かべる人がほとんどかもしれませんが、群馬県にも「千代田」が存在します。

群馬県千代田町は、東京都千代田区から電車でおよそ2時間、人口約10,900人、利根川を挟んで埼玉県と隣接する町で、サントリーホールディングス株式会社のビール工場(サントリー天然水のビール工場 群馬)のおひざ元です。

同町は、その名前の類似性を逆手に取ったユニークなシティープロモーション「#じゃない方の千代田」キャンペーンを開始しました。都市部の「千代田」と混同されがちな状況をユーモラスに、SNSや交通広告、イベント、特設サイトなどを通じて地域の魅力を発信します。

詳細はこちら

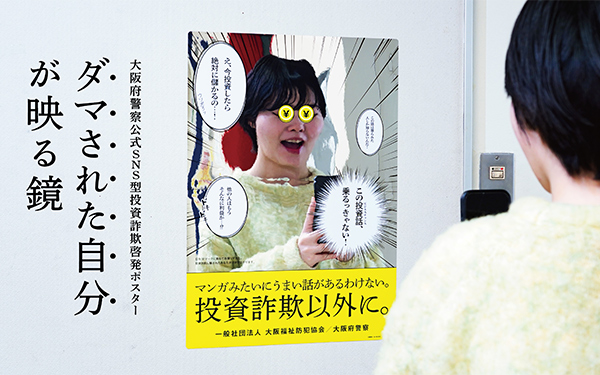

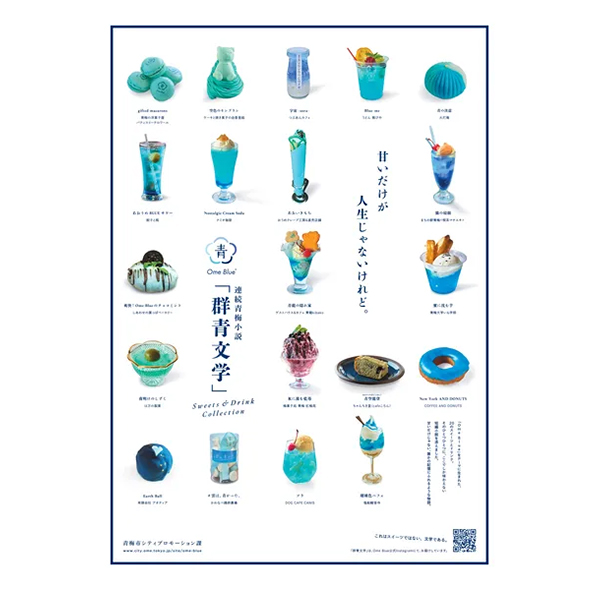

2. Instagramで連載・連続青梅小説「群青文学」 東京都青梅市のシティーPR

東京都青梅市は、公式Instagramアカウント「@omeblue.tokyo」で、地域の魅力を伝える企画「連続青梅小説『群青文学』」(以下、群青文学)を展開しています。この企画では、2025年7月19日(土)から9月21日(日)までの期間、市内の20事業者が「青」をテーマにしたスイーツやドリンクを販売・提供。Instagramアカウントでは、それぞれの商品に短篇小説を添えて紹介しています。

群青文学として投稿される“小説”は、商品とともに青梅の風景や空気感を雄弁に伝えます。連続小説としながらも、テキストメインのSNSではなく、動画や写真を用いて世界観を表現することに最適化されたInstagramを活用。若い世代を中心に、観光や地域への関心を高めようという試みのようです。

青梅市のシティープロモーションの一環として実施される群青文学。その投稿は、特別な物語を通じて青梅の文化や自然、その暮らしを伝えることで、地域への理解を深める工夫がなされました。また、同ーアカウントでは、市内の観光スポットや飲食店の情報を発信しています。

詳細はこちら

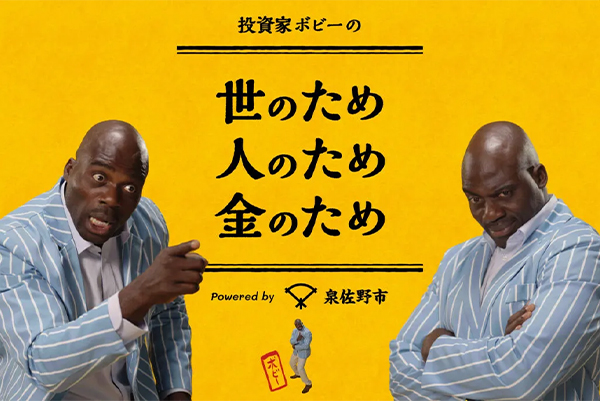

3. ふるさと納税改正目前! 大阪府泉佐野市が仕掛ける大胆PR“もうええで省”

2025年10月1日(水)から、ふるさと納税制度の見直しとして、ふるさと納税ポータルサイトでのポイント付与が禁止されます。

これまで「家計を助けるふるさと」を掲げて積極的な情報発信を行ってきた大阪府泉佐野市は、最後の駆け込み施策として“投資家”ボビー・オロゴンさんを起用したショート動画と、メッセージ入り泉州タオルの大量配布という2本立てのプロモーションを展開。

8月25日(月)に公開されたショート動画「投資家ボビーの世のため 人のため 金のため」では、投資家としても知られるタレントのボビー・オロゴンさんが、物価高に悩む生活者に向けてふるさと納税の魅力をユーモアを交えて熱く語っています。「マジですぐやれ、泉佐野。」を合言葉に制度を投資のひとつとして捉え、家計を助けるための活用法をアドバイスします。

詳細はこちら

4. なぜ子育て世代に選ばれるのか? 京都府亀岡市の移住ドキュメンタリー動画公開

京都府亀岡市は、市内への移住・定住促進を目的とした新たなPR動画シリーズ「愛せる町で、育てたい。」を2025年8月23日(金)より公式YouTubeチャンネルで公開しました。

本作は、京都市内から移住する夫婦を追ったドキュメンタリー。古民家を改装してレストラン開業を目指す2人の視点から、亀岡市の暮らしや子育て環境を本音で伝えています。

動画の中心にいるのは、かつて京都市内でレストランを営んでいた夫婦。都会での子育て環境やレストランの経営面に課題を感じ、移住を決意しました。動画では移住相談の様子や、人とのつながりが不安を希望に変えていったエピソードが丁寧に描かれています。

ドキュメンタリー形式で発信することで、PR動画でありながら行政の施策紹介にとどまらず、観る人に新しい1歩を踏み出すきっかけを促そうという姿勢が印象に残る事例です。

詳細はこちら

5. 日常を観光資源にーー地域の魅力を再発見する共感型プロジェクト「飾らない十和田」

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構(TOWADA TRAVEL)は、青森県十和田市の新たな魅力発信を目指す共感型プロジェクト「飾らない十和田」を本格始動しました。プロジェクトでは、2025年夏〜秋にかけて、これまでとは異なるコンセプトで構成された広報ポスターを16種類制作し、市内外に掲載します。

プロジェクトのテーマである「飾らない十和田」では、いかにも観光地らしい景観的な美しさよりも、地元の日常に溶け込む風景に着目。自然・アート・食・人といった、これまでの観光プロモーションでは焦点が当たりにくかった、地域のありのままの姿に新たな魅力を見出し、ポスターデザインで表現しています。

ポスター写真は十和田市の市街地中心部を舞台に撮影。そのご当地グルメ・ばら焼きのお店「大昌園」のポスターは、食堂のレトロな内装と店員とお客さんの楽しげな雰囲気が映し出されています。

詳細はこちら

6. 明智光秀ゆかりの地を変える“変化人”応援「福知山の変」シリーズ最終回

明智光秀ゆかりの地である京都府福知山市は、このまちで挑戦し、まちを変えていく“変化人(へんかびと)”を応援するシティプロモーション企画「福知山の変」を実施しています。その節目にして最終回の「その十」に、市在住の漫画家こうの史代さんを迎え、2025年5月13日(火)に発表しました。

最終回となる「その十」では、こうのさん自身が筆をとり、広告界で活躍するクリエイターや市役所職員とともに共同制作。ポートレートの代わりに、シリーズ初となる“自画像”をこうのさんが描き下ろし。肩には、日々をともにするキエリボウシインコのTさんが止まっています。

ビジュアルの上部は、変化人の“頭の中”を描いています。こうのさんの頭上に舞うのは、福知山市が舞台の最新作『空色心経』の制作途中の原稿やネーム。愛用する万年筆が添えられた空間は、構想のひらめきや地道な試行錯誤、そしてどこまでも広がるイマジネーションが感じられる、創作の現場そのものです。

こうのさんのまなざしが向かうのは、日々の暮らしの中に宿る物語。黒色で紡がれる福知山のまちの“ふつう”の暮らしと、青色であふれだす紀元前のインドの世界が、ひとつの画面の上で交錯しています。このビジュアルは、創作と生活が溶け合う日常のなかから変化を生み出す、“ふつう”から始まる挑戦の姿を象徴しています。

詳細はこちら

7. シティプロモーションに「赤ちゃん泣き止ませ動画」? 福岡県粕屋町が子育て動画で魅力発信

株式会社西日本新聞メディアラボは、福岡県粕屋市がシティプロモーション動画「【赤ちゃんが泣き止む!?】「かすたまちゃん」MV」を企画・制作。Youtubeで公開された動画は、4万回再生を突破する人気コンテンツとなっています。

福岡県粕屋市は福岡市の東に隣接した町で、博多や福岡空港まですぐの好立地でありながら、身近に自然を感じられる町。しかも出生率が全国トップクラスなんです。そんな粕屋市が、子育て世代を応援するため、シティプロモーションとして「泣き止ませ動画」を開発。赤ちゃんを泣き止ませる動画について実験を繰り返し、声の違いや印象的なフレーズ、リズムの変化など、泣いている赤ちゃんも思わず楽しくなってしまう曲を目指しました。

動画には粕屋市のキャラクター・かすたまちゃんが登場。「粕屋すやすや」と思わず口ずさみたくなるフレーズに合わせて、かすたまちゃんが電車や高速道路といったアクセスの良さや、駕与丁公園、イオンモール福岡といった公園や商業施設など、粕屋市の住みやすさを明るく伝えています。

また、かすやこども館など子育てがしやすい環境も紹介されており、動画のターゲットである子育て世代からの関心度を高める構成になっています。

詳細はこちら

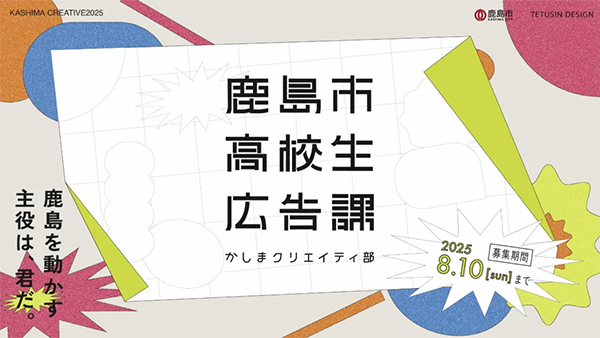

8. クリエイターとの学びから、地域の魅力をPR!「鹿島市高校生広告課」始動

佐賀県鹿島市は、地域の魅力を発掘・発信しファンを増やすことを目的とした広報プロジェクト「鹿島市高校生広告課」を始動。2025年7月16日(水)から8月10日(日)までの期間で第1期生となる高校生を募集しました。

鹿島市高校生広告課では、「みんなが何かアクションを起こしたくなる情報発信」をテーマに、鹿島市およびその周辺に住む高校生が、自分たちの住む地域の魅力発信を行います。

プロジェクトの前半にはワークショップを実施、企業やプロのクリエイターから広報やデザインの基礎を学びます。後半には、実践として高校生の視点から広報物を企画・発信するという二段構えの内容が特徴です。アウトプットだけに留まらない、高校生に学びやスキルアップの機会を提供する取り組みです。

高校生独自の視点から生まれるアイデアで、地域の新たな魅力の発信に留まらず、若年層からの共感やUターンのきっかけとしても期待される本施策。学生主体の学びと実践を通した広報・PR人材の育成が、地域内からその魅力を発信する文化を促進し、地域の大人も巻き込んだ市民の一体感醸成にも繋がる取り組みとなっています。

詳細はこちら

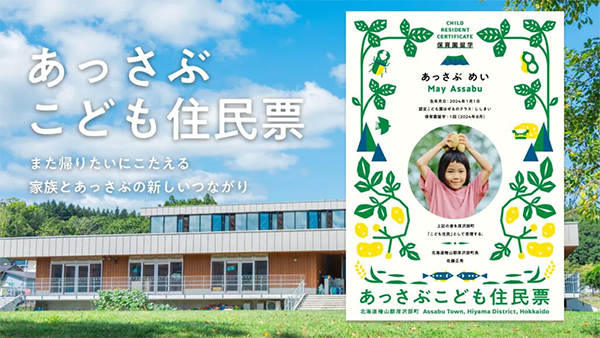

9. 厚沢部町「こども住民票」発行。地域と家族の長期的な関係構築を目指す施策とは

北海道南西部に位置する厚沢部町は、ふるさと納税を活用した新たな取り組みを始めました。その名も「こども住民票」。

都市部からの親子を対象とした「保育園留学」プログラムを通じて訪れた家族の「また帰りたい」という声に応えるかたちで生まれたこの制度は、地域と家族が持続的に関わる仕組みとして今注目を集めています。

「こども住民票」は保育園留学を経験した子どもとその家族が、厚沢部町に再び関わることのできるきっかけをつくる仕組み。ふるさと納税を通じて取得可能で、町からの手紙や特産品、施設で利用できるギフトなどを通して、離れていても地域とのつながりを実感できます。

厚沢部町では、これまでに1,000人以上の親子が保育園留学で滞在し、その95%以上が「また訪れたい」と回答しています。「こども住民票」は、その想いを一時的な体験で終わらせず、持続的な関係人口の創出へとつなげる試みです。

この制度の技術的な基盤には、株式会社ギフティの「e街プラットフォーム®」が活用されています。地域で使える電子商品券「e街ギフト®」や「旅先納税®」の仕組みにより、実際に厚沢部町を再訪する際には、地域での体験がより豊かになる設計。町民以外でも、まるで町の一員のように関われる新しい関係性を構築できる仕組みです。

詳細はこちら

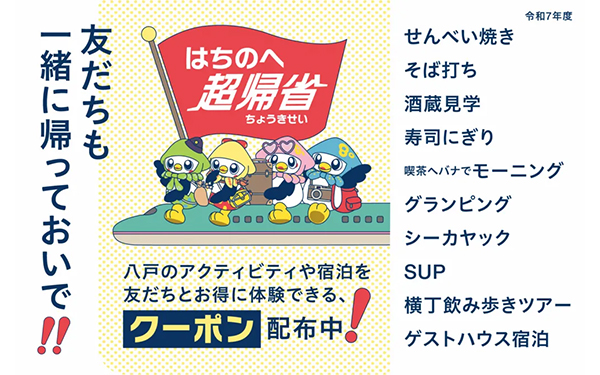

10. 新しい帰省スタイル! 八戸市、友人招待で地域活性化を目指す「超帰省」プロジェクト始動

青森県八戸市は2025年4月1日(火)より、友人や同僚と一緒に地元へ帰省することで地域の魅力を伝え、新たな関係人口の創出を目指す「超帰省」プロジェクトを始動。

一般的な帰省とも観光とも異なる本取り組みは、地域活性化の新たなかたちとして注目を集めています。

「超帰省」とは、八戸市出身者や市とゆかりのある人が、都市部で知り合った友人や同僚を連れて地元に帰省し、地域の魅力を紹介する新しい帰省のスタイル。観光地巡りではなく地元に暮らす人々のリアルな視点で地域を案内することで、訪問者にとっても特別な体験が生まれます。

この「超帰省」は八戸市が令和7年度から実施する「八戸市超帰省応援事業」の一環として位置づけられており、市内外の人々のつながりを起点とした持続的な地域関係の構築を目指していることが伺えます。

詳細はこちら

11. 福島県双葉町で「異日常体験」ができるホテルが始動!地域の日常に「クエスト」で入り込む

CHOCOLATE Inc.と福島県双葉町を中心に構成する「Draw in FUTABA」は、ホテルの企画・開発・運営を手掛ける株式会社水星と協同で、地域ならではの異日常を体験できる新感覚のホテル「Hotel Quest -浜のでいりぐち-」のトライアルを1月に実施。その様子を収めたコンセプト映像と、インフルエンサーによる体験映像を2025年1月31日(金)に公開しました。

福島県双葉町は、東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事故の影響で、2022年まで全町避難が続いていた地域。現在、人口は0人から200人ほどまで回復したものの、まだ未活用の土地も多く残っています。双葉町を「これからどんな姿にもなれる町」と捉え、新たな挑戦をしたいクリエイターや民間企業が集まるきっかけをつくることを目的に「Draw in FUTABA」が設立されました。

「Hotel Quest -浜のでいりぐち-」は、Draw in FUTABAが2024年11月に実施したアイデアワークショップで、有名クリエイターたちが考案したアイデアをもとに誕生。 ホープツーリズムとして世界中から多くの人が福島県浜通り地域を訪れる中、”人手が不足しがちな地域の人々”と”普段とは違う体験を求める宿泊者”をマッチングするホテルとして、「熱量の高いローカルの活動に参加する」滞在体験を提供します。

詳細はこちら

12. フィルムカメラで観光しながら地域活性化。「商店街まちごとスタジオ化」施策とは

SEKAI HOTEL株式会社は、2025年が昭和から数えて100年目となるのを記念し、東大阪市・布施商店街を舞台に、宿泊者がフィルムカメラを手に思い出を残す企画「#昭和100年目の商店街」を実施します。

SEKAI HOTELは、商店街のまち全体を一つのホテルに見立てて運営する”まちごとホテル”を展開しています。昭和時代に栄えた布施商店街を舞台に運営される「SEKAI HOTEL Fuse」では、地域に点在する空き家がリノベーションされ客室として使用されるほか、商店街の喫茶店や定食屋、居酒屋で食事を楽しみ、銭湯のお風呂を利用するなど、ホテルの機能を商店街内に分散させ、宿泊を通して地域の文化や暮らしを体感できる施設となっています。

企画では、宿泊ゲストにフィルムコンパクトカメラを無料で貸し出し、昭和の風情を色濃く残す布施商店街を撮影してもらいます。ゲストは昭和当時に人気を博したレトロなカメラと共に下町の商店街を散策することで、昭和・大阪への没入感の高い体験ができそうです。

詳細はこちら

13. 80年代シティポップに影響を受けたオリジナルソングとMVで釧路をPR!

釧路商工会議所は「涼しい釧路、事業化プロジェクト」の一環として、WEB動画「Cool Stay 釧路」を2025年5月20日(火)に公開しました。

この動画は、釧路商工会議所創立100周年記念事業のひとつとして制作されたものです。平均気温18.5℃(2024年6月〜8月平均、気象庁調べ)という、全国的に見ても希少な涼しさを誇る釧路の夏を、80年代のシティポップ調の楽曲とカラオケ映像風の演出で、ユーモラスに表現しています。

全国的に猛暑日が常態化している中、海流や地形の影響で冷涼な気候が保たれている釧路市では、その気候を観光資源や地域活性の手段にとどめることなく、“暮らし方”そのものの提案へと昇華させることを目指し、「涼しい釧路、事業化プロジェクト」を立ち上げました。

釧路での滞在を新しい夏の習慣として提案し、日本の暑さ対策の新たな選択肢として制作された本動画は、懐かしさと遊び心を感じさせる、男女の恋愛ドラマ仕立ての映像で、釧路の「断暑地」としての魅力を印象的に伝えています。

詳細はこちら

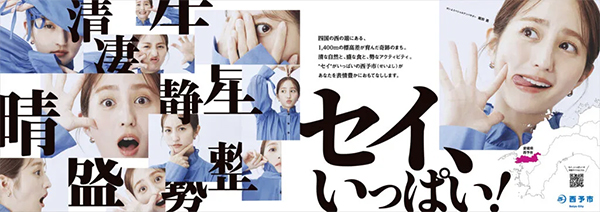

14. 顔出しパネルで表情豊かに地域の魅力を発信! 愛媛県西予市「セイ、いっぱい!西予市」

愛媛県西予市は2024年12月12日(木)に記者会見を開き、モデルで俳優の堀田茜さんを「せいよスペシャルアンバサダー」に任命したことを発表。西予市初の観光PRアンバサダーの誕生を記念し、堀田さんが表情豊かに地域の魅力を紹介するショート動画や、顔出しパネルを活用したプロモーションがスタートしました。

本施策はキャッチコピー「セイ、いっぱい!西予市」のもと、地域の認知度向上と観光誘客の拡大を目指している取り組みです。

西予市は四国西部に位置する自然豊かなまちで、2004年に5つの町が合併して誕生しました。2024年で合併20周年を迎える節目に、観光誘客や地域活性化をさらに推進するため、初の観光PRアンバサダーを任命。堀田茜さんの起用背景には、彼女の父親が西予市出身であり、幼少期から何度も西予市を訪れていたという「縁」があります。

西予市は長年「にしよし」や「さいよし」と誤読されるほど都市部での認知度が低く、良いところが知られないことで購買や誘客につながっていないという課題を抱えてきました。本施策にて管家市長は「堀田さんの全国的な知名度と親しみやすさを生かし、西予市民の励みとなるような事業になることを期待している」と語っています。

詳細はこちら

15. 性格診断で自己肯定感アップ? 地域の担い手を創出する「渋谷16タイプ診断」とは

一般社団法人渋谷未来デザインは、渋谷区の地域づくりを活性化するコンテンツとして「渋谷系16タイプ診断」を公開しました。全8問の設問に答えることで、「渋谷系フェススター」「渋谷系パフォーマー」など、「渋谷系」という形で表現された性格タイプを知ることができます。

このタイプ診断は、渋谷区共催イベント「SOCIAL INNOVATION WEEK 2024(SIW2024)」のコンテンツのひとつとして企画。若年層が抱える「自己肯定感の低下」や「失敗が許されない空気感」「評価への恐怖」といった閉塞感によってもたらされる、地域社会や政治への関心低下という社会課題に挑むべく開催されました。

「渋谷系16タイプ診断」では、診断による心理的効果を狙い、強みや役割を再発見し自身の可能性を見出すことで、未来の地域づくり・社会づくりへの参画を促すことを目的にしています。

コンテンツでは、渋谷区に住んでいる人、働いている人、学ぶ人、遊びによく来る人を”渋谷民”として定義。その総数は約116.5万人と推定しており、渋谷区に住む人だけでなく、関わる人全体をネーミングすることで自分ごと化を促し、認知の裾野も広がりそうです。

詳細はこちら

16. 悪ふざけが過ぎる!? 中野の魅力を伝えるシティプロモーションソング「ナカーノ」

ランドマークとして愛された中野サンプラザが閉業し、さらなる再開発が進むJR中野駅(東京都中野区)周辺。近年は、ボン・ジョヴィの「リヴィン・オン・ア・プレイヤー」を古典的な振り付けで踊る「盆ジョヴィ」や、DJ KOOをゲストに招いた「EZ盆DANCE」などが話題となる「中野駅前大盆踊り大会」が、あらためて地域の知名度を高めています。

中野区はその魅力を世に広める参加型プロモーションとして、ショートフィルムフェスティバル「ナカンヌ」(中野からカンヌへの意)を実施。作品応募を呼び掛けようと、シティプロモーションソング「ナカーノ」のMVをYouTube中野区公式アカウントにて公開しています。

楽曲制作ならびにMV出演は、オルタナティブポップユニット「DJマリアージュ&メアリー・スミス」が担当。全篇を中野区内で撮影したこのMV、独特のグルーヴ感にやや酩酊したのか、少々悪ふざけがすぎる印象ですが……。作中でフィーチャーされる「N」のハンドサインに注目すると、また違った印象がもたらされます。

詳細はこちら

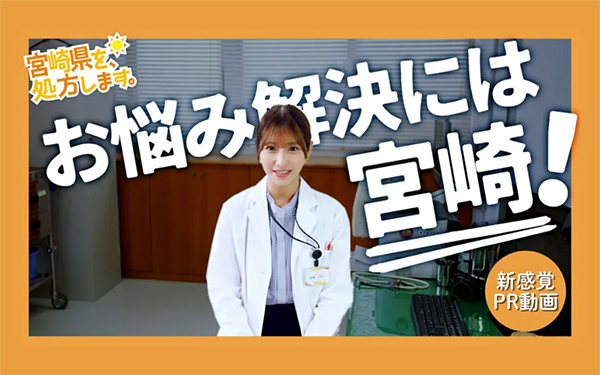

17. ドクター役は山下エミリーさん! あらゆるお悩みに「宮崎県を、処方します」新感覚PR動画

合同会社DMM.comは、地方創生事業において、宮崎県のPR動画「宮崎県を、処方します」を制作・プロデュース。宮崎県公式のYouTubeチャンネル「宮崎県庁 楠並木ちゃんねる」と宮崎県中山間・地域政策課の公式Instagram「miyazaki_countryside」にて公開しました。

今回公開となったのは、「みやざきとのつながり創出プロモーション事業」の一環として、宮崎県の魅力を“処方箋”になぞらえた新感覚PR動画シリーズ。現代社会が抱えるさまざまな悩みや課題に応じた「宮崎県ならではの処方箋」を提示し、移住・交流を含む「関係人口」の拡大を目指したものです。

「宮崎診療室」を舞台に、患者の悩みに宮崎の魅力を「処方」するユーモラスで心温まるストーリーは全8本。単なる風景紹介にとどまらず、実際の移住者や地元の方々の姿を通じて、宮崎の暮らしをリアルに体感できる内容となっています。

シリーズの主役となる“宮崎診療室”のドクター役には、元HKT48の山下エミリーさんを起用。明るく親しみやすい演技と宮崎の美しい風景が融合し、ユニークで心温まるストーリーが展開されていくところも見どころとなっています。

詳細はこちら

18. 若者と故郷をつなぐのは1冊の貸出本。宮崎県西都市が「18歳の図書館」を開館

宮崎県西都市が、貸出期間を3年とした「18歳の図書館」を市内唯一の高校に開設。若者の多くが地元を離れるという課題解決に向けたPR施策です。

内閣府によると、日本の総人口は2008年から減少を続ける反面、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県の人口推移は継続して増加しているといいます。この図書館施策は、宮崎県西都市が行う、地域社会の担い手を増やそうと移住推進を軸にすえた地方創生の取り組み「西都はじめるPROJECT」の1つです。

生徒は、借りたときの気持ちや本の感想などを「3年後の自分」に向けて手紙を書きます。進学する人であれば就職活動に向き合い、高校卒業後すぐに就職したのであれば、社会人としての悩みを抱えているであろう「3年後」にあらためて書籍を読み、読書感想文が完成。多くの若者が帰省するタイミングとなる「20歳を祝う会」の参加にあわせて、西都市に本を返却して欲しいという願いが込められているそうです。

地方創生プロジェクトでは、新規移住者や関係人口の獲得に注力した企画が目立ちますが、巣立っていった若者へのメッセージを内包するこのコンセプトに注目が集まるかもしれません。

詳細はこちら

19. こっちは、愛の、キックバック。泉佐野市×森永卓郎が発信する「家計を助けるふるさと」

泉佐野市は、2024年9月2日(月)より、森永卓郎さんとともにシティプロモーション事業の新たな取り組みを開始しています。

泉佐野市は、これまでも、自治体に求められる最も重要な役割である「ひとを支えるという役割」を果たすために、さまざまな取り組みを実施。全国の自治体が一生懸命取り組む、ふるさと納税制度が浸透し、成長していけるよう試行錯誤を続けてきたことも、その一つです。

近年、経済の低迷や物価高により、お金のやりくりに苦しむ人は増え続けています。そんな時代だからこそ、泉佐野市は「家計を助けるふるさと」として自治体の役割を果たしていきたいという思いを持ち、経済アナリスト・森永卓郎さん一緒にメッセージを発信することに。

森永卓郎さんの起用には、泉佐野市がふるさと納税の制度変更で困難な状況にあった2019年から2020年にかけて、一貫してふるさと納税制度および泉佐野市にエールを送ってくれたという背景があったようです。

詳細はこちら

20.「だって……粕屋町やもん」 5つのテーマごとに“トカイナカ”な町の魅力を描くPR動画

福岡県粕屋町が若年層を対象に、「だって…粕屋町やもん」を合言葉として、交通、自然、グルメ、イベント、移住の5つをテーマにしたPRショートドラマを制作しました。

福岡市に隣接する粕屋町は、充実した都市機能を備えながら自然にあふれており、まさに都会と田舎の魅力が融合した“トカイナカ”です。人口は4万8千人超(令和5年11月末時点)と、九州地方の町村ではもっとも多く、都会と田舎の魅力のいいとこどりな街だといえます。

今回作成されたPRショートドラマ「だって…粕屋町やもん」は、粕屋町の魅力を町内外に広く発信するべく制作されたもの。交通、自然、グルメ、イベント、移住のテーマごとに1本ずつ、計5本の動画を、公式Instagramで随時公開しています。

1回目に公開された「急な誘いも平気!だって、粕屋町やもん。」では、突然博多駅集合でランチに誘われたシーンを切り取り、粕屋町のアクセスの良さを紹介。粕屋町から博多駅までは電車で10分、福岡空港までは車で15分と、町内からどこにでも移動がしやすいことをアピールしています。

詳細はこちら

地域プロモーション・ブランディング20事例まとめ

自分たちの地域ならではの魅力を、どう際立たせてメッセージ発信していくかーー実にバラエティ豊かなアプローチによる施策が集まりました。

興味を持ってもらうための入り口から、実際に足を運んでもらう、移住してもらうなどの出口に向けて、生活者の心を掴むための工夫がさまざま凝らされています。各地で企画・実施されている地域プロモーションですが、まとめて眺めてみることで新たな企画の発想のヒントになるかもしれません。

その他の事例集についてはこちら

https://predge.jp/search/post?othres=6806

会員登録、メルマガの受信設定はこちら

https://predge.jp/

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

2