BARTHが銭湯イベントを実施しない理由は?ーー仕掛け人に聞くその背景|後編

定期的に大規模な広告/PR事例を展開するナイトウェルネスブランド「BARTH(バース)」。寝顔だらけの広告を作りたい!と寝顔写真を募った「泥睡しよう」キャンペーン(以下、泥睡/2023年10月実施)に、お風呂での「ながら美容」を24のイラストとともに提案する「実はこれ美容中」キャンペーン(以下、美容中/2025年4月実施)といったピールオフ広告や、第34回日本プロモーション企画コンテスト(2025年4月/主催・株式会社ビジネスガイド社)を受賞したサンプリングプロモーション「The New Yoku Times」(以下、NYT/2024年4月実施)が注目を集めました。

これら事例の仕掛け人は、アース製薬株式会社BARTH事業部 副事業部長の小野里賢治さんと、コミュニケーションデザインチーム リーダーの柴野莉沙さん。

2022年11月に株式会社TWOからアース製薬株式会社へ譲渡された同ブランドの体制変更は多くの消費者が違和感を抱かないほど、シームレスに行われました。

後編では、サンプリング事例に込める想いや、事業者変更をめぐる背景についても、話をうかがいます。

前後編の後編、前編はこちら、それぞれの事例を紹介したPR EDGEの記事はこちらから。

渋谷駅にピールオフ広告登場。アース製薬のサンプリングキャンペーン施策

お風呂で読む号外新聞「The New Yoku Times」リアルとSNSの販促展開

寝顔だらけの広告をつくりたい! 担当者の個人的な想いから生まれた“泥睡”キャンペーン

——前編から引き続き、サンプリング施策について教えてください。

柴野:BARTHはブランド直営店を持っていないので、サンプリングは直接お客様を目にするチャンスです。メリットは、まだ使ったことがない方やBARTHを知らない方に直接使ってもらう機会を提供できることです。

小野里:街頭サンプリングの良いところは、渡してほしい方のペルソナを事前に伝えているので、ターゲット層にサンプルを手渡しできるところですね。

みなさんお仕事お疲れ様です!

本日都内某所でBARTH FOR BEAUTYをお配りしました✨

疲れて何もしたくない日は、BARTH FOR BEAUTYに浸かって美容を済ませちゃってもいいかもしれません。#実はこれ美容中#BARTHFORBEAUTY pic.twitter.com/2qztQshthU

— BARTH(バース)公式 (@barth_official) April 10, 2025

——デメリットはどんなところですか?

柴野:やはり、前編でも課題としてお話しましたが、「配って終わり」になってしまうことでしょうか。かなり突き詰めて考えてやってはいるんですけど、捨てられてしまうということはどうしても避けられません。

また、わたしたちの予算規模だと首都圏での実施がほとんどです。局地的に行う事例は、結果「無風で終わる」リスクもある。そこを踏まえて、同じタイミングにメッセージを変えずにSNSでのプレゼントキャンペーンを行います。

——SNSを活用したときの告知・宣伝効果について教えてください。

柴野:インプレッション数や、リーチ数のレポートを見ても、正直な感想として「実態がない」「わからない」と個人的には思っています。本当に届けたい層が必ずしもSNSを注視しているとは限らない、という実感はあります。でも、アイデアを生かしてSNSを活用する必要は間違いなくあります。

——どんな工夫をされているんでしょうか?

柴野:NYTの事例では、Xでの展開を単なるフォロー&リポストでのプレゼントで完結させずに、遊びを用意しました。

まず紙面をもらった人は、お湯に浸けるとコンテンツの1つとして「当たりくじ」が出てきます。「当たり」「大当たり」が出たら、それをXに投稿すればさらに賞品がもらえるという仕掛けです。

次に、紙面をもらえなかった人も同様の体験ができるようにXのプレゼントキャンペーンも行いました。「フォロー&リポスト」のアクションをしていただくと、紙面風の動画が出てきて、じわっと当たりくじが浮かび上がってくるようにすることで、実際の紙面と同じく「くじ」を体験できるように設計しました。Xキャンペーンでも街頭サンプリングを追体験できるような仕組みを用意して、キャンペーンコンセプトやメッセージをオンライン上でも楽しんでいただきました。

配布したサンプルを実際に試してもらうための工夫にはこだわっていて、アイデアもコストも投資しています。NYTキャンペーンは成功例だと本当に思っています。

\♨本日最終日♨/

フォロー&ポストで文字のない新聞に

当せん結果が浮かびあがる📰

合計110名様に

BARTHローブorピンクのBARTHをプレゼント🎁🛁応募方法🛁

①@barth_official をフォロー

②#NewYokuTimes をつけてポスト

③結果がリプライで届く!詳細はこちら👇https://t.co/N6k9ahH3xk

— BARTH(バース)公式 (@barth_official) May 30, 2024

——パーソナルケア製品では、銭湯やサウナでのポップアップイベントがトレンドですが、BARTHでは実施していませんよね?

柴野:はい。銭湯やスパとのコラボレーションのアイデアは、コンペで10案集まれば、そのうちの2案くらいにあたるほど、代理店さんからよく提案をいただきます。銭湯の「変わり湯」は入浴剤の香りや色を楽しむものですが、BARTHは無香料で着色もないので、コラボのお風呂だと認識していただくことが難しいです。

小野里:公共施設は塩素消毒が必須で、BARTH入浴剤を使ったときに感じていただく肌触り、お湯のやわらかさは、水道水の塩素対策処方の結果です。なので、体験の場でその特徴や効果を100%発揮できないことは避けたいですね。ご自宅のお風呂でゆっくりと「BARTHの良さを実感していただきたいなあ」とも思います。

——前編で、オリエンテーションを都度実施して、複数の広告代理店からアイデアを募っているとうかがいました。選定の際、大事にしていることを教えてください。

柴野:BARTHチームはペルソナ層に近い年齢の担当者が多いので、個々がブランドそのものを「自分事」としてとらえています。また、ブランドのアイデンティティーについてはメンバー間でよく話をしています。それぞれがとらえる「BARTHらしさ」を共有できているので、さまざまな局面で「BARTHらしい/らしくない」ということに違いが生じていないことが、広告だけでなくブランドの意思決定にも大きな影響を与えています。

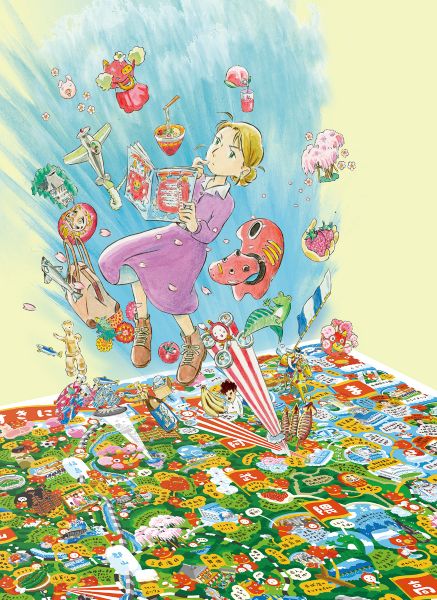

BARTH FOR BEAUTYのキービジュアル

小野里:オリエンテーションシートが1番大事だと思っています。ブランドは、常に成長させていくものと、僕はとらえています。なので「BARTHを成長させる」ことを念頭において、そのシートを時間をかけて議論して完成させ、チームで合意をとって進めています。

プレゼンでは優秀なクリエイターの方からの提案が並びますが、僕たちは広告賞が欲しいわけではありません。提案選定のときには「実際に製品の売上につながるものなのか」という振り返りを必ず行います。

——BARTHのターゲットペルソナは、30〜40代の方でしょうか?

柴野:30〜40代は実購買ユーザーの年齢層にあたります。ブランドフィロソフィーに共感してもらえる世代であり、経済的にも少し余裕があり、やや高い価格帯でも購買につながっています。

ブランドスタート当初は、20代後半の健康・美容感度が高い層で、Twitter(当時)でバズっている情報をキャッチするような情報感度が高く、良い意味で「意識が高い」とされる人々にまず浸透しました。

その後、コロナ禍では「おうち時間」がトレンドになりました。同時に、仕事ができる人はよく寝ている、入浴の時間もちゃんと大切にして、タイムパフォーマンスを意識しながら生活の質を高めていることに注目して「睡眠投資」という言葉をハッシュタグとした施策も行いました。

現在はよりマスに、幅広い層での認知を高めるフェーズを迎えたととらえています。これはなかなか簡単ではありません。

——アース製薬へチームが移籍してから、どのような変化がありましたか?

柴野:体制が変化したことを気にせず、良いと信じられることを「好きにやっていい」としてもらっています。

TWO時代からブランドが培ってきたアセット(財産)とともに、より多くの人へ製品の魅力を伝えることに、ピュアに集中できています。BARTHブランドをさまざまな点で尊重していただいていることは間違いありません。

ーー実際に何人が移籍されたのでしょうか。

小野里:当時17人を迎え入れました。事業譲渡にあたって、弊社の川端(川端克宜氏/アース製薬株式会社代表取締役社長)が「事業部にする」と決めました。アース製薬の入浴剤ブランドの1つではなく、BARTH事業部という独立部隊として、2023年3月に事業部が発足しました。

BARTHブランドのキービジュアル

尊重に値するブランド価値を見出したからこその判断です。実際の商品パッケージにもアース製薬のロゴは入っていないし、名刺も事業部独自のBARTHデザインにするなど事業部長のもとで自由にやらせてもらっています。

——なぜ、アース製薬から独立したイメージを出しているのでしょうか?

小野里:弊社には、入浴剤カテゴリーなら、まず「バスロマン」、2026年1月には「バスクリン」も仲間になります。こういった伝統的な日本の入浴剤ブランドと同じメーカーが作っているんだという印象付けをあえてしていません。

——大企業の製品という信頼感は財産かもしれませんが……。

小野里:ロイヤルユーザーのデプスインタビューを実施して再確認しましたが、伝統的な入浴剤ブランドと同じ会社が作っていると知ったら「自分向きではない」と思われる可能性もあると思っています。「調べてみたらアース製薬が母体だった」ということは信頼感のプラスになるとは思いますが、今はBARTHブランドだけで十分に信頼感を集めることができています。

——どんなところに違いはありますか?

小野里:進め方のスピード感がまるで違います。一般的な新製品開発だったら2-3年必要となるところを、BARTHでは半年で発売した商品もあります。

(後編・了)

アース製薬という大企業のリソースを背景に持ちながらも、独自のブランドアイデンティティーを保ち続けるBARTH。「BARTHらしさ」を大切に前進させながら、より多くの人に製品の魅力を伝えていくことは間違いないようです。

(取材・文 服部真由子)

その他のインタビュー記事についてはこちら

https://predge.jp/search/post?othres=31

会員登録、メルマガの受信設定はこちら

https://predge.jp/

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

7