FOOHは表現の限界突破×印象のレバレッジーー日本市場の課題は?【後編】

SNSの普及により、ブランドのプロモーション手法が大きく変化する昨今。VFXやCGI技術を活用した新しい広告手法「FOOH(Fake Out Of Home)」が注目を集めています。

@maybelline 📣 All aboard the Sky High Mascara Express ✨🚄 After hitting the NYC Streets, we’re taking over London💂🇬🇧 We are on the move with #SkyHighMascara elevating your lash game to new heights🌤️ 🌇 it’s guaranteed to serve limitless lash length 📏 and full volume😍 #Maybelline ♬ original sound – Maybelline NY

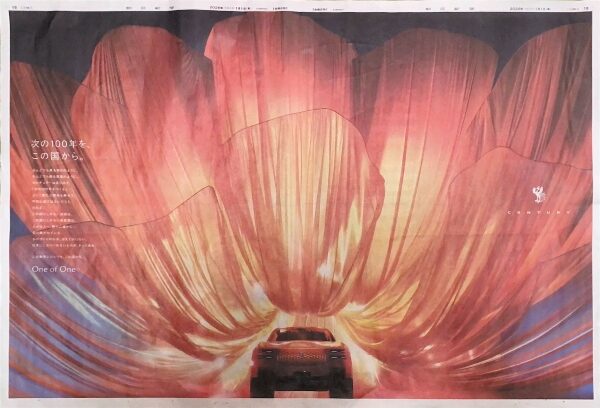

FOOHと言われてもピンとこない……という人は、数年前に日本でも話題にのぼった化粧品ブランドMaybellineのマスカラ広告のことはご存じかもしれません。都市に巨大なマスカラとアイラッシュが出現する様子をとらえたユニークなショート動画は、FOOH手法で制作されました。

日本でFOOHサービスを展開する「Unreal Factory」の運営事業者、株式会社Wangetの代表取締役である吉澤壮弥さんと執行役員の松岡貴之さんに、新たなデジタル広告の潮流となるFOOHをめぐって、日本マーケットでの課題や今後の展望についてお話をうかがいました。

前後編の後編。FOOHという新手法についてお話をうかがった前編はこちらから。

──前編でお話をうかがっていて、FOOHがこれから普及していくことは間違いないと思いますが、日本マーケットならではの課題はありますか?

吉澤:さまざまな課題があることは間違いありません。まず手法をきちんと理解してくださっても、「虚偽的な広告」とみなされると危惧される場合があります。

──それは“Fake”という言葉がもたらす弊害でしょうか。

吉澤:FOOHは、すなわち「VFXショート動画」です。表現を変えることで言葉のイメージは覆せます。しかし、言い換えたとしても、実存しない表現を用いることが誇大広告と解釈され、消費者との信頼関係が崩れてしまうという考えがあるのでしょう。

また、僕らのクライアントは、そのほとんどが大手企業です。そのため、提案したアイデアに対して、コンプライアンスやリスクヘッジを加味した精査が行われます。

──具体的にどんなことですか?

吉澤:たとえば、食パンを製造する会社の企画を考えるとします。〈食パンに足が生えて、ぴょんぴょんと飛び跳ねながら走り去っていく〉といったアイデアがあったとしましょう。

その場合、「食べ物が道を走るなんて、食べ物を粗末にしているように見える」といった批判を受ける可能性があります。私たちがマーケティングの観点から仕掛けたい「インパクト」も、コンプライアンスやリスクヘッジの観点では実現できないことがあり、面白い企画を実装しにくい事が課題です。

しかし私たちは、そのような状況下でもインパクトを保ちつつ、コンプライアンスやリスク面をクリアできる企画を徹底的に考え、クライアントにご提案しています。

——想像したビジョンを自由に表現できるのに「面白さ」に勢力を傾けられないのはクリエイティブチームにとってはジレンマですね。

吉澤:僕自身は、面白いことや楽しいことに特化した広告が好きです。そして、広告の本来あるべき姿だと思っています。マスよりは自由度の高いデジタル広告なのに、TV CMをそのまま転用したものが多い。課題というよりは感想ですけれど、「保守的になっている」と感じます。

一方で、(Wangetとしての)まず「登るべき山」は、日本でSNS向けのVFXプロダクションとしていわゆる「一強」になることだと考えて、目指しています。今は、エンプラ(エンタープライズ/大企業や官公庁などの大規模な組織)向けのサービスを提供していますが、SMB・SME(中小・中堅企業)を対象にしたサービス体制を準備しています。

この対象拡大が成功するとタイムラインをVFXを使った刺激的な面白いコンテンツで満たすことができるはずです。これも僕たちの課題の1つなので、高いクオリティーを維持したまま、スピーディーに作品を安定供給できる制作体制をしっかり作ることが次のステップ、課題です。

——実際にクライアントと伴走する松岡さんがとらえている課題はありますか?

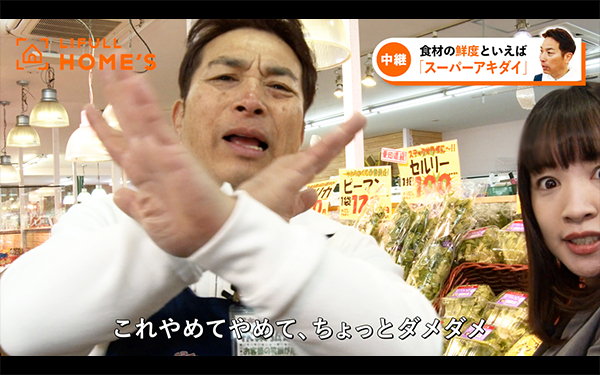

松岡:そうですね。企画の立案でかなり頭をひねっています。やっぱり「Buzzを狙っていきたい」というクライアント様に対しては、実際に何か不思議なことが起こっているのか、そうでないのか、判断がすぐに出来ないような、さりげないアイデアが適しています。なおかつ企業ではなく一般ユーザーが制作・発信しているかのようなUGC(User Generated Contents/ユーザー生成コンテンツ)的な印象があるものを提案しますが、その企画立案にはかなり時間が必要です。

——松岡さんはプランナーとしても活躍されているんですか?

松岡:僕だけでなく、社内のメンバー全員で企画案を出し合う体制を設けています。世の中を驚かせたい、楽しみたいというアイデアをコンペ形式で創出するイメージをしていただければ。

——FOOHを広めるために理解促進や導入支援のためにやっていることはありますか?

吉澤:広告主と広告代理店、両者にアプローチしますが、FOOH/VFXショート動画についての説明は「表現の拡張」という点に尽きます。デジタルならではの、施策自体の印象のレバレッジが実現することがこの手法最大のメリットだと紹介します。

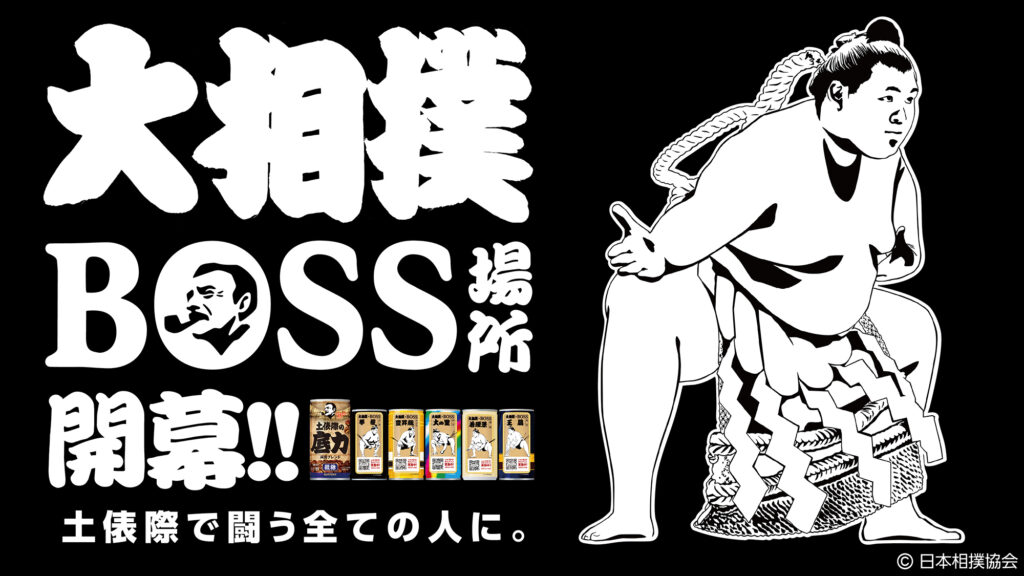

これは、SMB・SME企業にとっては、「下克上」を果たす1つの手段です。デジタル広告そのものにもいえることですが、テレビなどのマス広告は中小規模の企業にはコストの問題から簡単に出稿できないものでした。しかし、メディアの利用状況がマスメディアからSNSへと大きく移行しています。

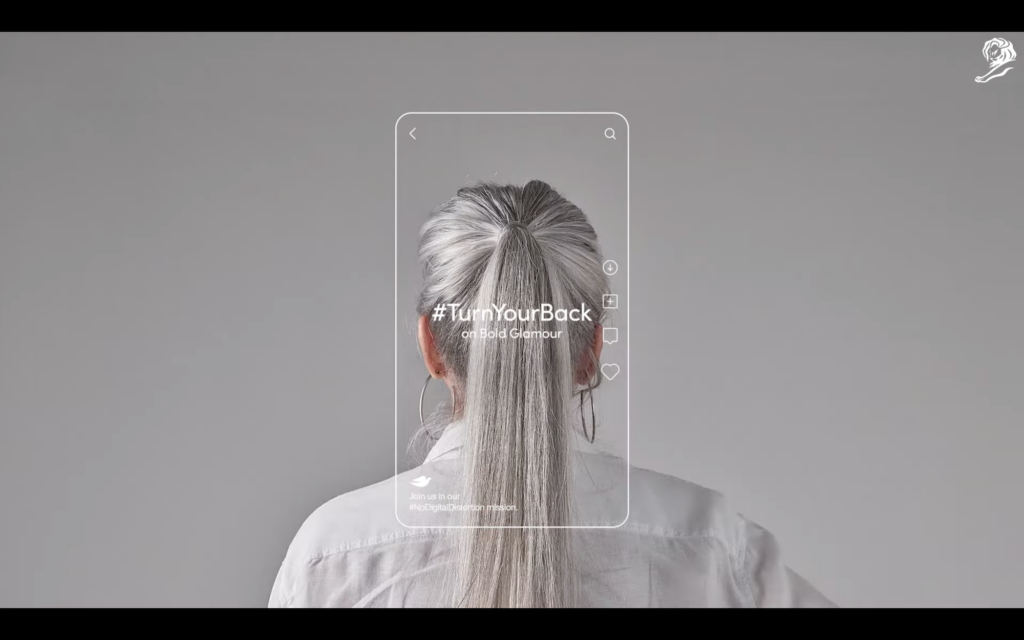

——ネームバリューのあるタレントに頼っただけの広告を魅力的としない時代を迎えていますね。

吉澤:巨大な予算組みができなくても、人びとの関心を招く面白い広告を打てる。大きなインパクトを与えられるコンテンツを提供できます。たとえるならば「表現の限界突破×印象のレバレッジ」です。

松岡:その成功事例として、海外での取り組みをクライアントにご紹介することが多いですね。その際、弊社で独自に分析をしたデータをまとめたシートを作成しています。

——それは自社案件ではなく海外事例をリサーチされたものですか?

松岡:はい。やはり国内事例の件数が少ないことから、クライアントにイメージしていただくために数値予測なども含めてお話します。実際、クリエイティブ寄りの思考だけで企画立案せずに、定量的に弊社がリサーチしたデータに基づいて提案していることも踏まえて行っています。

——どんな事例を紹介しているんでしょうか?

松岡:複数ありますが取り上げている有名な事例は、MaybellineのマスカラPRです。数値で表せる定量データとブランドイメージやユーザー満足度などの定性データ、それぞれの要素を包括して企画案を作っていきます。

Wangetは日本国内での元祖ですが、今は他社さんも同様のサービスを提供されています。やはりクライアント様側の立場となったときに「ここまで細かく詰めて提案してくれるとは!」とお喜びいただいています。

——リーディングカンパニーとしてビジネス効果をデータで紹介できることは説得力が生まれますね。

松岡:そうですね。大変ありがたいことにとても優秀なプランナーや分析チームがおりまして、データへ落とし込むことができています。そういった事もあり FOOHという手法に意義や効果が具体的にあること、ビジネスにおいて「攻撃力」を備えていることをきちんと分析したうえで提案させていただいています。

——FOOH施策はどんな業種やブランドと親和性が高いととらえていらっしゃいますか?

吉澤:大枠にあたる話ですが、なぜ僕が起業して経済活動をしているかというと「日本の文化を輸出をしたい」という想いがあります。SNS、とくにTikTokのバイラルな効果によって日本の文化を輸出しやすくなった。インバウンドも強くなりました。そういった機運や環境を考えたときに、経営者として狙うところは、ゲームなどのエンタメコンテンツです。

実際にエンタメ領域のコンテンツとFOOHの相性はとてもいい傾向値を示しているので、これをグローバルに、「ムネアツ」なVFXを作ってカルチャー輸出に貢献したいです。

@segaofficial #sega #セガ ♬ オリジナル楽曲 – SEGA Official

——SEGA STORE TOKYOのFOOHはたしかにその想いを体現していますね。

吉澤:日本では、実店舗などでの売上が全体のおよそ9割くらいを占めていることを踏まえると、デジタル広告といえどもリアルの行動喚起につながるVFX施策を提供しなくてはいけません。

将来的に、いかに店舗に誘引するか、VMD(Visual Merchandising/ビジュアルマーチャンダイジング)とVFXがコラボするような事例、たとえばキャラクターがお店にある商品を紹介するようなコンテンツや、実際にその店舗をARで見て回れるような、リアルと接続した動線を作ることを今考えています。

——閲覧するだけでなく、リアルでのアクションをうながす施策ですね。

吉澤:キャラクターIPに頼るよりは、さらに熱量の高いテーマ領域と動線を生む手法にVFXを活用してリアルとデジタルにある境界線を曖昧にしたいし、できるはずです。

(後編・了)

(取材・文 服部真由子)

その他のインタビュー記事についてはこちら

https://predge.jp/search/post?othres=31

会員登録、メルマガの受信設定はこちら

https://predge.jp/

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

3