デジタル広告の新潮流 FOOHが切り拓く表現の可能性【前編】

SNSの普及により、ブランドのプロモーション手法が大きく変化する昨今。VFXやCGI技術を活用した新しい広告手法「FOOH(Fake Out Of Home)」が注目を集めています。

@maybelline 📣 All aboard the Sky High Mascara Express ✨🚄 After hitting the NYC Streets, we’re taking over London💂🇬🇧 We are on the move with #SkyHighMascara elevating your lash game to new heights🌤️ 🌇 it’s guaranteed to serve limitless lash length 📏 and full volume😍 #Maybelline ♬ original sound – Maybelline NY

FOOHと言われてもピンとこない……という人は、数年前に日本でも話題にのぼった化粧品ブランドMaybellineのマスカラ広告のことはご存じかもしれません。都市に巨大なマスカラとアイラッシュが出現する様子をとらえたユニークなショート動画は、FOOH手法で制作されました。

日本でFOOHサービスを展開する「Unreal Factory」の運営事業者、株式会社Wangetの代表取締役である吉澤壮弥さんと執行役員の松岡貴之さんに、この革新的な広告手法について詳しくお話をうかがいました。

前後編の前編。後編はこちらから

——まず、FOOH(Fake Out Of Home)とは、どんな広告手法なのかを説明していただけますか?

吉澤:VFXやCGI、映画やCMで使われている特殊効果を使って、SNSでインパクトあるコンテンツを制作して、プロモーションやブランディングを実現する手法です。

従来では、撮影で美術制作や大規模なロケーションなどに大きく予算を計画する必要がありますが、CGを使うことによって、どのようなブランドイメージでも、どのような演出でも実現できます。

——CMプランナーなど制作チームが頭のなかで描いたものを、デジタルで表現できるということですね。国内外を問わずFOOH手法だとされる広告物は「もしかして、これ現実?」という絶妙な線を狙っているものが多い印象です。

吉澤:僕らのやっている企画であれば、着想段階から2つのパターンがあります。視聴した人の熱量の振れ幅が大きい、とにかくインパクトを重視したもの。もしくはさりげなく「これ、本当かよ!?」と感じられるもの。あと「かわいい」ことも大事な要素ですね。本当か嘘かわからないラインをさりげなく狙ったものが、バズりやすいです。

——FOOHを国内マーケットに導入しようと、「Unreal Factory」というサービスを開始されていますが、どんな事業かを教えてください。

吉澤:まさに、その名のごとく”Unreal”なファクトリーで、リアル、現実にはないものを作っていくスタジオとして定義しています。映画やTVなどのCM制作で当たり前に使われているCG手法・技術が、デジタル領域であまり活用されていない点に着目しました。

旧来のメディアに加えて、SNSなどのメディア・スクリーンそのものが増加して、コンテンツの量も自動的に増えました。結果として、1コンテンツあたりの編集コスト自体を下げる必要に迫られています。

そこで我々は海外、フィリピンのリソースを活用したり、制作のプロセスでAIを活用したりすることで、金銭や人的リソースのコストダウンを図ることで、デジタル広告でもCG技術を活用できる体制を設けました。

——生成AIを活用することは、もはや欠かせないことだと感じますが、現状では人間の精査は不可欠です。この点はどうやってクリアされているのでしょうか。

吉澤:アウトプット自体をAIに任せず、あくまでも制作過程のプロセスでの利用です。最終的な仕上げは人が行います。クライアントにイメージを伝えるための絵コンテやビジュアルコンセプト、もしくは企画そのもののアイデア出しの部分ですね。

——インフルエンサーを起用して拡散するところまでをクライアントに提供していらっしゃいますね。

吉澤:クライアント・制作企業・インフルエンサーそしてオーディエンスまでを巻き込んで、全てのステークホルダーが楽しめるようなコンテンツを「一緒に楽しくやっていきましょう!」という感覚です。

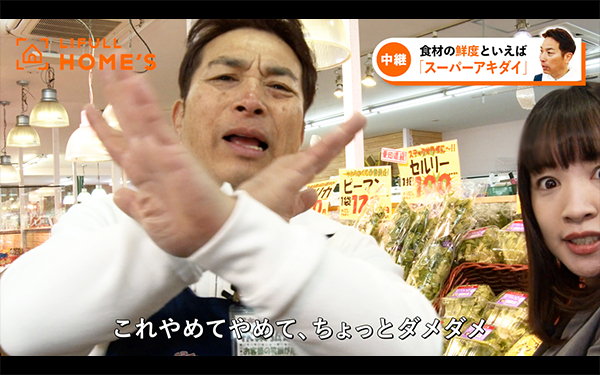

同時に、インフルエンサーの施策自体がテンプレート化されつつあるとも感じています。インフルエンサーさん本来の企画やコンテンツの内容に即していたとしても、PRだなと感じてしまうものが見受けられます。コンテンツ内の表現にバリエーションが少ないと感じさせ、大体同じようなPR策になってきているような……シンプルに面白くないものが増えているように感じます。

VFXを使うことで、そういったインフルエンサー施策そのものをオーディエンスに「面白い」と感じてもらえるようになる可能性があるとも思っています。

——今までにない「ワクワク」をみなさんで楽しんでいらっしゃるんですね。

吉澤:ある意味、好き勝手なことができてしまいます。ヘリコプターでお年玉を配るというコンセプトで、エアトリ(旅行アプリ)さんの施策をやったことがあります。リアルでやろうとしたら、予算の面だけで無理だと誰もがすぐにわかることですが、デジタルであれば実現できる楽しさですね。

——そうした施策を展開するSNSは主にどこになるのでしょうか。

松岡:TikTokが多いですね、それからInstagramのリールです。これは渋谷PARCOにSEGA STORE TOKYOがオープンすることにあわせて行った施策です。

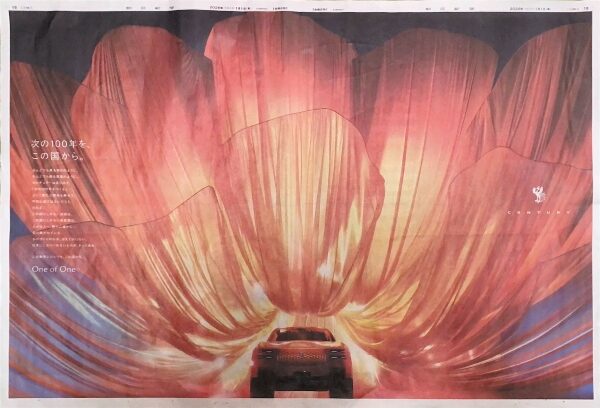

吉澤:渋谷駅、スクランブル交差点からSEGA STORE TOKYO(渋谷PARCO)への動線を見せる企画で、デジタルから実際のリアルに紐づくようなコンテンツの企画として制作された事例です。

松岡:クライアント様とWanget内にて企画案を出し合い、最も最適な企画案で制作に入る流れを弊社では採用しています。この事例はSEGAご担当者様からベースとなるアイデアを提案していただきました。

動線を表すために当初はソニックを走らせる、とにかく走っていくっていうアイデアですね。ゲームシステムにならって、リングを獲得したソニックがワープリングを抜けて渋谷PARCOにたどり着いたら、ファンはもっと楽しめるんじゃないか、と協議して追加しました。

@segaofficial #sega #セガ ♬ オリジナル楽曲 – SEGA Official

——着想したアイデアや想像のビジュアルを具現化するためにいろいろな方法が取れる。これがFOOHなのですね。

松岡:はい。だからこそクライアント様と相談しながら、キャラクター自体が持つ世界観とか物理的な運動とか、そういったものを崩さずに表現することが重要です。キャラクター系の案件であれば、その質感や重量感などで違和感がないことをかなり大事にしています。

——さまざまなことが出来てしまうからこそ、重さや軽さの表現までイメージする必要がある。

吉澤:たとえば飛行機でモデルを作るとなれば、多くの人が想像できます。ただ、キャラクターなど、架空のものとなってくると、難しい。2Dから3Dにする場合「どんな物理運動をするものなんだっけ……?」という確認やすり合わせが大切で、かなり気をつけないとイメージを損なってしまいます。

——具体的なチーム体制について教えていただけますか?

吉澤:日本国内は営業担当者も含めて、15人のチームです。撮影やディレクション、プロジェクトマネジメントを主に担います。編集は基本的に海外です。フィリピンを拠点に、オフィスを設けていますが、法人組織としては少し縮小して、外注体制で案件ごとにVFXクリエイターを募っています。

——なぜフィリピンを拠点に展開しているのですか?

吉澤:フィリピンは英語でコミュニケーションができることがメリットです。また、だからこそアメリカからのVFX制作の受諾が昔から行われてきた国です。動画制作に関しては、日本国内のサプライヤーで足りるんですが、国内のCGクリエイターは実はあまり多くない。

少なからずいるんですが、日本だとCG制作が求められるシーンはゲームです。映画では、やっぱりハリウッドと比較して(日本映画は)CG技術を多用しない作品が主流です。

——フィリピンで制作をすることが、ハリウッド水準のクオリティーを実現するための工夫の1つですね。

吉澤:実際にフィリピンのVFXクリエイターは日本やマーベル系のアニメーションのポストプロダクションが存在します。従来、アニメの原画はフレームをたくさん作って重ねていく手法をとっていましたが、今は3DCGで制作されることが増えています。

(前編・了)

日本ではまた黎明期……ともいえるFOOH手法をいかしたデジタル広告展開。そこには普及にむけて障壁となる「課題」が少なからずあるといいます。後編では、日本マーケットでどのようにこの刺激的な手法を紹介しているかをたずねました。

(取材・文 服部真由子)

その他のインタビュー記事についてはこちら

https://predge.jp/search/post?othres=31

会員登録、メルマガの受信設定はこちら

https://predge.jp/

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

5