「3.11防災花火」雨天中止のリスクを負っても決断したLINEヤフーの見据える未来|後編

LINEヤフー株式会社(以下、LINEヤフー)は、東日本大震災から14年となる2025年3月11日(火)に「3.11 防災花火(以下、防災花火)」を実施しました。

この「防災花火」は、東日本大震災の被災者追悼とともに、震災を風化させずに未来に向けた防災に繋げていきたいという思いが込められたもので、当日は19時より明治神宮外苑・東京都立駒場高等学校・川崎市河川敷の3カ所の「避難場所」から花火が打ち上げられました。

「避難場所の設置距離」と「打ち上げ場所から花火が綺麗に見える距離」の目安が同じ約2km以内であることから、自宅周辺から防災花火が綺麗に見えた人は、花火の打ち上げ場所が自分の避難場所の1つであることがわかるという、今回の取り組み。特設サイトでは、自宅周辺の避難場所を簡単に調べられるほか、避難場所・避難所の違いなどを学ぶことができるようになっています。

打ち上げ場所の1つとなる明治神宮外苑では花火の打ち上げ前に、タレントのゆうちゃみさんをゲストに迎え、防災の専門家と防災について学ぶトークセッションを実施。トークセッションと花火打ち上げの様子は、ともにライブ配信されました。

特設サイト:https://www.search311.jp/bosaihanabi/

そんなLINEヤフーの新たな取り組みはどのように企画され、実施へ至ったのか。LINEヤフーで今回の企画の運営責任者となった永田佑子さん、クリエイティブディレクターとして博報堂のチームを率いた月足勇人さんにお話を伺いました。

企画の立ち上げから試行錯誤の変遷を伺った前編とともに、後編では実際に感じられた手応えや今後の展望についてお届けします。

※前後編の後編、前編はこちら

左:LINEヤフーの永田さん、右:博報堂の月足さん<写真:筆者撮影>

実施した会場はもちろんですが、実施後の反応や反響はいかがでしたか?

永田 季節外れの花火ということもあって、けっこうみなさん「おおー!」と歓声の声が聞こえました。今回の施策は必要な要素が3つきちんと揃っていたと思います。花火が美しく見えるのは打ち上げ場所から2km圏内ということ、避難場所の設置距離の目安が2km圏内ということ、そして見ていただく人口規模が多く子どもたちの興味関心を引く花火という対象物があるということ。月足さんから企画をプレゼンされたときに「あ、これしかない」となりました。自分たちがやりたいことを実現する企画で、こんなに美しくハマる企画はないと思ったんです。

一方でやはり雨のリスクは常に感じていました。多くの人に注目してもらえる企画だけれど、雨で中止になってしまうと準備のすべてが水の泡になってしまう。とにかく晴れてくれ、という思いしかなかったです。打ち上げさえできれば、絶対に成功する企画だという自信があったので、本当に最後まで雨の心配だけをしていました。

月足 そうですね。当日まで天気予報がコロコロと変わっていたので、1週間前に雨予報が出ていましたが「大丈夫! 絶対晴れる晴れる」と念じていました(笑)。

永田 ちゃんと当日打ち上げられたので本当に良かったです。とくに川崎にはたくさんのお子さんが来てくれて、その会場の様子を見られたのは、私自身としてもとても感慨深かったです。明治神宮外苑だと街行く人やオフィスワーカーが足を止めて見上げている姿が見られましたが、子どもたちによる「うわぁ〜」「花火だ、あそこに避難場所があるんだね」という会話が全国でされるといいなと思って企画したので、その光景が実際に見られたのはすごく良かったですし、とても感慨深かったです。

月足 僕は明治神宮外苑にいましたが、川崎に行った制作のメンバーからはちょっと涙ぐむくらいの光景が広がっていたと聞きました。親子でイベントに参加してくれた人がすごく多くて、少しお話を聞くと「防災でしょ」「避難場所でしょ」という言葉が返ってきたそうです。企画時に思い描いていたことが実際に目の前に広がっていて、ここまでちゃんと伝わっているということに感動しました。

避難場所というのは、意外と伝えるのが難しいものだと思うんです。それがノンバーバル(言葉を使わない)で直感的にわかる、しかも(花火を)楽しみながらわかるという。このテーマにおいて楽しさは良いのかというのもありますが、子どもたちに伝えていくことを考えたときに、狙っていたアクションに着地できたことはすごく良いことだと思います。僕も当日の終わり頃はけっこうウルウルしていました。

永田 企画段階で私たちもそういう光景を想像できていましたが、もともとの目的として、直接花火に接触しない人たちにも避難場所という事象を理解してほしいということがありました。そのために、ライブ配信を実施したり、「防災花火」の特設サイトで避難場所が検索できる機能を用意しました。

たとえば子どもが小学校に行っていて、お父さんお母さんはそれぞれの会社のオフィスにいて、みんながバラバラの場所にいるときに地震が起きたらどうするのか、平日ではなく土日に地震が発生したらどうするかなど、けっこう解像度高く家族で話し合っている人はそんなにいないと思います。そうなると本当に有事の際に、スムーズに行動を起こせる人はそんなにいないだろうということがあったので、花火をきっかけにして必要性をあらためて感じてもらいたいと思っていました。

そして、首都圏の人たちだけではなく、全国の方々にも自分たちの避難場所はどこだろうと検索していただくことが最終的なKGIでした。およそ34万人の方々に検索していただけたというのは嬉しい反響でした。

検索を促すという部分では、何か工夫はされていたのでしょうか。

永田 特設サイトに訪れてくれた方々に、離脱されずに検索いただける検索ボックスのデザイン、表示にするか、ものすごくこだわってくれたスタッフがいます。そういうみんなの総合力で、全国に波及できたのではないかなと思います。

思い描いていた結果に到達できた施策になったのですね。では、意外な反響などはありましたか。

永田 自治体の方々に、来年はうちでもやりたいといった反応が多く寄せられているのは嬉しい反響でした。ただ、実際にかかる費用面を考えると、いきなり全国で実施することはなかなか難しいです。どういった仕組みにすれば成立させることができるか、そこのところを今後考えていかなければならないと感じています。そうやって、手を挙げてくださるとか興味を持ってくださるというのは、想定以上にあったので、そこは純粋に嬉しいです。

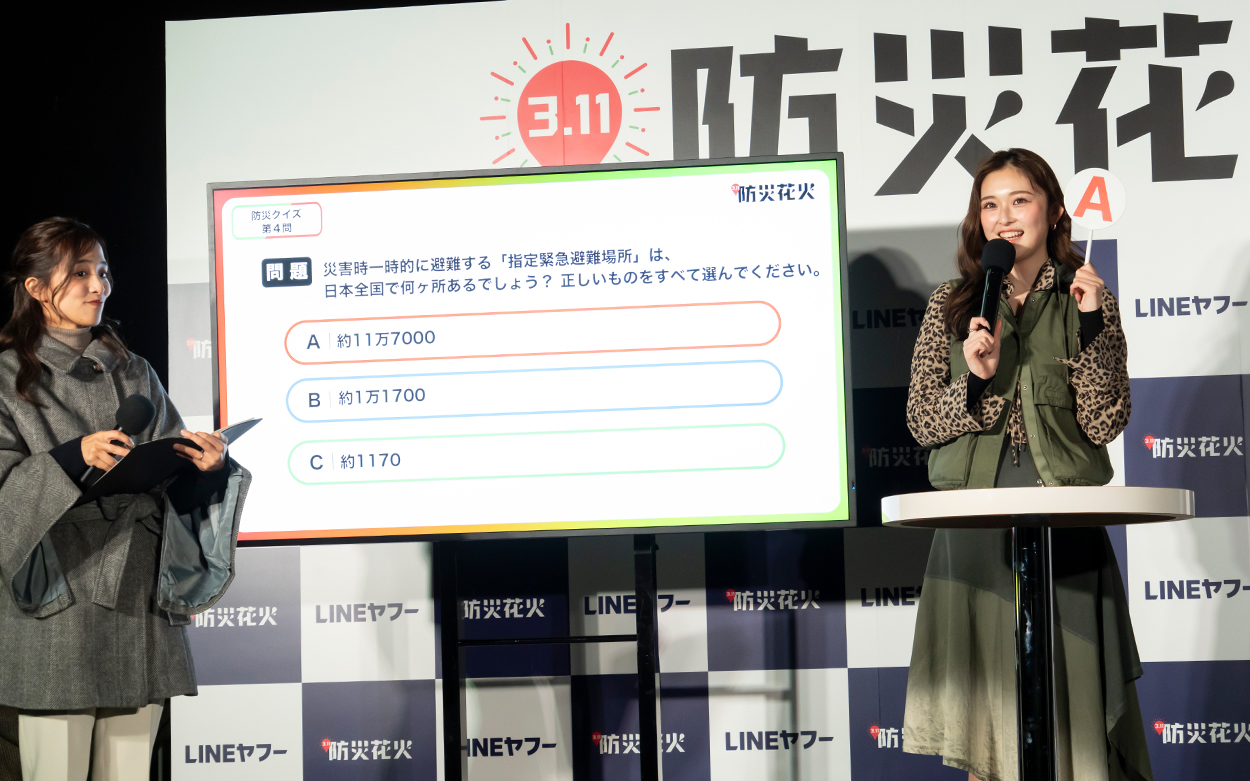

花火の打ち上げ前には防災クイズなども実施されて、ライブ配信されました。登壇された駒場高校の生徒さんも防災についての意識が高いことが印象的でした。

永田 駒場高校の生徒さんたちが防災についてよく理解されていたので、すごいなと思いましたね。自分が高校生の時にはあんな風に答えられなかったと校長先生にお伝えしたら、やはり避難訓練や防災の授業などを手厚く取り組んでいらっしゃるとのことでした。

私たちは1年に数回の啓発活動ですが、いちばん大事なことは家族で話すことや学校での教育を受けることといった日常の取り組みをしっかり積み重ねていくことなんだと思います。ただのイベントで終わらせてはいけないんだなという思いを、あらためて感じた場面でした。

震災から年月が経って、家族構成や居住地が変わっている人も多いはずですよね。必要な防災グッズや避難場所をあらためて把握して、有事に備えることの大切さを感じました。

永田 私たちは、防災行動のタイムラインを2つに分けています。1つは発災直後のまず命を守る行動と、その後の生活をするための行動です。防災というと、防災リュックや防災グッズを準備しているという人がほとんどだと思うのですが、それらは命あってこその次のフェーズです。防災に関する調査データなどを見ていると、防災・避難バッグは重要だととらえていますが、まずは命を守る活動をとっていただきたい。そういったメッセージが今回の施策で伝わっていたとしたら嬉しく思います。

企画されて、制作担当された手応えはいかがでしたか。

月足 SNSを見ていたら、みなさんいろいろなところから花火を撮ってくださっていて、こんな風に眺めてくださっていたのかと知ることができました。あとは、花火が打ち上がっていて何だろうというところから、「防災花火」の情報を知って検索しましたといった投稿もありました。そういう反応が嬉しかったです。それと今回、特別な観覧会場があるわけではなく、とにかく打ち上げ場所から2km圏内の方々に花火を見てもらえればという思いでやったのですが、会場の周りに花火を見るためにたくさんの人が集まっていました。

とくに外苑は外国の方とかも含めて集まっていて、あちこちから「おおー」といった歓声が聞こえてきて、花火を見るために人が集まって、避難場所の話だとか会話が生まれているのを見られました。そうして花火を見ながら友人や家族と避難場所について話してもらうという、その行動をつくろうと実施した施策でしたから、実際に思った以上にいろいろなところでそういった行動が生まれたことを感じられて、本当に嬉しかったです。

打ち上げられた花火のなかには避難場所マークのオリジナル花火も

花火という光と音のインパクトに、事前情報を知らなかった人たちも注意を向けたわけですよね。それが思った以上の反響を呼び起こした、と。

永田 月足さんが天才なんですよ。

月足 いやいや(笑)、たくさんの企画の種のなかから飛び出してきた、本当に思いつきなので。

今後はどのような展望がおありですか?

永田 これを一過性のものにしてはいけないという思いがあります。「防災花火」が避難場所の目安として多くの人に認識される施策だということを実証できたので、今後も場所を増やして継続していくことは前向きに検討していきたいなと思っています。

今回の施策以外にも防災情報の発信は常々取り組まれていると思いますが、その際に大事にされていたり工夫されていたりしているところはどんなところですか?

永田 やはり機能化することですね。今回の施策とは少し外れてLINEヤフーの話になりますが、当社は「災害支援」「防災・減災」を最も重要なテーマのひとつと考え取り組んでいます。そうやって宣言できるのは24時間365日、防災の機能を開発しているスタッフがいる、というところに尽きます。日夜機能開発をしているチームがいて、その人たちが「LINE」や「Yahoo! JAPAN」といったみなさんが日々接しているアプリで、設定さえしてくれれば自分がいる場所で災害が起こるときには何かしら事前通知がくる、どこに逃げなければいけないか教えてくれる、家族がどこにいるか教えてくれるといった機能を提供しています。

あとは、災害が起きたときって実際に遭遇すると何をしたらいいのか思考が停止してしまうところがありますが、「Yahoo! 防災速報」というアプリには防災タイムラインという機能がありまして、誰に連絡をして、次にどこに逃げたらいいのかなど災害時に取るべき行動を予め設定できる機能があるんです。この事前に仕組み化していくということがすごく大事だと思っています。「防災花火」のような企画も行いながら、日々利用いただくプロダクトを通して災害が起こったときに何をすればいいのか、仕組み化しておく機能をたくさん提供することに私たちはずっと取り組み続けてきましたし、今後も全力で継続していくつもりです。

今回の「防災花火」の前提には、これまで培ってきた防災へ備えるための機能というプロダクトの存在と、より活用してほしいという思いもあったのですね。そのあたりも企画時には念頭におありでしたか?

月足 オリエンで、日本中の防災行動者数を増やすということと、同時に、それだけの覚悟を持って取り組んでいるのだという強い思いも受け取りました。

すでにLINEヤフーが行っていて仕組み化されている防災啓発の取り組みが、いかに日本の防災に寄与しているかということも感じていたので、僕らもそれぐらいの覚悟で企画しないといけない、と。日本中を巻き込める可能性があるもの、それぐらい広がりがあるもの、仕組み化できるもの、でなければいけないという思いで取り組んだので、今回の「防災花火」がそういう企画になっていたらいいなと思っています。

今回の企画を実施するうえで、大切にされていたことは何でしょうか?

永田 絶対に社会のためになるよね、という素晴らしい企画だったから全力で走れたということが大前提としてあります。そして、現場では実現のために奔走していたので、「決める」ための体制を用意しておくことがすごく大事だと思いました。「ゴー」「ノーゴー」を今日の17時までに決めてくださいとか、そんなスピード感で進めなければならなかったんです。ですから、それができる体制にしておかなければならなくて、これをいくつかの部署や上長に承認を回さなければいけない会社の体制でしたら、難しかったと思います。

月足 オリエン時の目標の大きさもありましたが、発想のステップとは別に大きな視点を持つということは大事にしています。今回でいうと、「3.11」の捉え方を少し転換していけたらいいなということを意識していました。過去を教訓に未来を考えていく日にしようというのが浮かんだあたりで、自分のなかでは良い方向性がつくれていると思っていましたし、そこから先の肉付けはテクニックの部分になるかなと思います。

永田 あとはKPIツリーですね。けっこう細かくKPIツリーを作成しているんですよ。チーム内でそれを共有していて、それぞれが担当している業務のどことどこが繋がっていて、自分の業務によってどのように全体や一部分に作用するのかがわかる、全体マップのようなものです。そういった明確な情報がまとまっていることで、単発の企画であっても単なるアイデアコンテストにならずに済んだと思っています。じつは定性的な企画のようで定量的にすごく必要なもので、“芯を食ったもの”をつくっておかないと、みんながみんな好き勝手にやってしまってブレていく原因になるのではないかと思います。

月足 PR的な観点だと、もうひとつ。いろいろなステークホルダーが関与できる、余白のある企画にすることも意識しています。今回だと、自治体の方々だったり、学校、企業、防災専門家、花火師さん、消防・警察の方など、本当にいろいろな方々が関わってます。また、自分のところでも来年実施したいというお声もそうですが、そういう広がり方の可能性が生まれていくところを意識していました。

僕にとって企画は、船をつくっていくイメージなんです。大きな船であれば、たくさんの人を乗せることができますし、遠くまで行けるようになります。企画の骨組みを考えるときは、色んなステークホルダーと多くの生活者の方々を乗せて、遠くの景色を見に行きたくなるような船をつくるように意識しています。

(後編・了)

5月22日(木)に公開された前編では、企画の始動から試行錯誤の変遷をお伺いしています。前編はこちら

(取材・文/見野歩)

<インタビュイープロフィール>

永田 佑子(ながた・ゆうこ):LINEヤフー株式会社 執行役員 マーケティング統括本部 統括本部長。旧ヤフー社と旧LINE社の統合を契機とした防災への取り組みの統合化をはじめ、「3.11防災花火」では運営の責任者を担う。

月足 勇人(つきあし・ゆうと):株式会社博報堂 マーケットデザイン事業ユニット クリエイティブ局 水野チーム アクティベーションディレクター。今回の施策では、クリエィティブディレクターとして博報堂チームを牽引。

・※関連リリース:【LINEヤフー】首都圏3箇所の避難場所から花火を打ち上げ 未来の防災行動に繋げる「3.11防災花火」を実施

・※過去の関連記事:【BEHIND THE BUZZ】「3.11、検索は応援になる」の裏側 Part1(2014.03.25)

・※過去の関連記事:「3.11、検索は応援になる」の裏側 Part2 〜 施策を通して見えた「Yahoo! JAPANらしさ」(2014.03.26)

・過去の関連記事:ヤフーとLINEが復興支援や防災を目的にした「のりこえるチカラ」を開催、過去最高の1,200万人が参加(2021.03.17)

その他のインタビュー記事についてはこちら

https://predge.jp/search/post?othres=31

会員登録、メルマガの受信設定はこちら

https://predge.jp/

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

2