PRの未踏領域へ、現場とアカデミックから迫る #2

PRの歴史と、日本のガラパゴス化について

PR EDGEは、現在国内外のPR事例を取り扱うメディアとして更新していますが、「すべての行動者とともに、パブリックリレーションズの未踏領域へと切り込んでいくこと」をリニューアルのテーマに据えていました。

そして、その“パブリックリレーションズの未踏領域へと切り込んでいく”ためのひとつとして、上智大学の新聞学科にて広報論、広報史の准教授を務める国枝智樹さんを迎え、PRパーソンがある種の閉塞感を感じてしまうタイミングにおいて、現場とはまた別の視点からPRと向き合うことで現状打破できるようなきっかけづくりになること、また、併せて、今後のPR業界の発展のため、現場とアカデミックを繋ぎ、橋渡しになることを目指し、対談形式のコラムを提供していきます。

PR EDGE編集長・大原絵理香(以下、大原):前回、海外におけるPRの歴史をすこしお伺いしてすごくおもしろかったので、今回は、日本と海外のPRについてお話させていただきたいと思います。

国枝智樹(以下、国枝):よろしくお願いいたします。

大原:PRの歴史ということで、わたしの理解だと、アメリカの第3代大統領のトーマス・ジェファーソンが、「パブリック・リレーションズ」という言葉を初めて使ったのがPRの歴史における1ページだという認識なのですが……。

国枝:そう言われています。しかし、実際は、建国の父の一人が一般教書演説という重要な公文書の中で「パブリック・リレーションズ」という言葉を使った、というだけの話なんです。

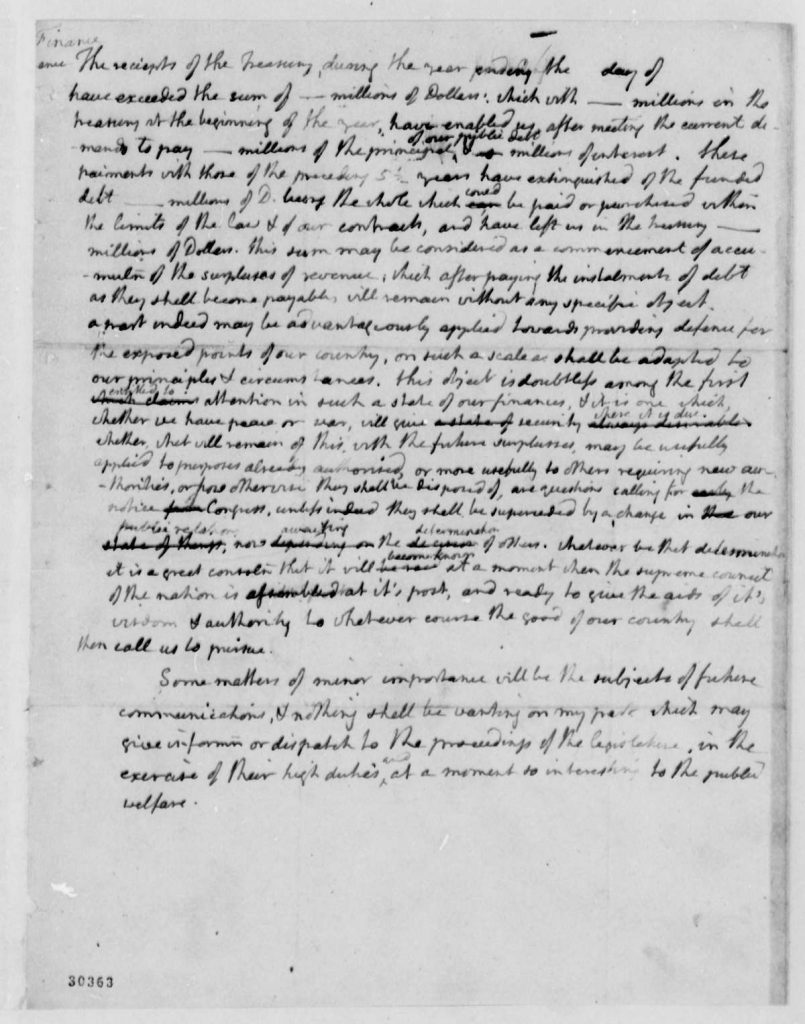

ジェファーソンは予算の使い道に関する文章のなかで「our public relations(我々のパブリック・リレーションズ)」という言葉を使いました。ただ、この部分は修正前の原稿では「our state of thought(我々の考え)」となっていて、つまり文脈からしても今日わたし達がイメージするようなPRとは無関係の意味で用いられていたんです。

1807年一般教書演説の初稿7ページの下から10行目を見ると、「state of mind」が「public relations」に修正されていることが分かる。

そして、つぎに「パブリック・リレーションズ」という言葉が一般教書演説に登場するのはこの125年後だったので、この時代に一般的に用いられる言葉ではなかったことは明らかです。

とはいえ、「パブリック・リレーションズ」という言葉こそ使われていなかったけれど、現代のPRに相当する活動自体はトーマス・ジェファーソンの時代はもちろん、もっと前から行われてきていたんです。例えば、近代的なPRの大きな特徴である、新聞を対象としたメディア・リレーションズなんかはドイツやオランダで17世紀から行われていました。

大原:トーマス・ジェファーソンが、「パブリック・リレーションズ」という言葉を使ったのは、19世紀ですもんね。

国枝:そうですね。この話はいわゆるPRがアメリカで誕生したという考え方にも関連しています。19世紀のアメリカでは、確かにトーマス・ジェファーソンが「パブリック・リレーションズ」という言葉を使用していたし、パブリシティ活動も行われていた。でも、彼は今日的な意味でのPRという言葉は知らなかったし、パブリシティならヨーロッパ諸国の方が先行していました。

アメリカがヨーロッパ諸国に比べて独特だったのは、20世紀に入ってパブリシティその他PRに含まれる業務を担う代理店やコンサルティング会社のビジネスを発展させ、パブリック・リレーションズという言葉でその領域を呼ぶようになったことだと思います。PRはアメリカで誕生したと言われますが、正確には、PRという言葉とPR会社のビジネスモデルがアメリカで誕生したということなのだと思います。

ちなみに、イギリスでは1809年に財務局が報道官(プレス・スポークスマン)を任命しており、1852年には世界初のクリッピング会社が誕生しています。

大原:お伺いしていると、大学時代はアメリカにかなりフォーカスされた教育を受けていたのか、かなり新鮮です(笑)。また、クリッピングという仕事がその時代からすでにあったというのは驚きました。

ちなみに、ここでいうクリッピングとは、いわゆる掲載・露出された記事や動画などを自社のアーカイブや、業界の論調や報道分析などを目的としたアーカイブという意味で良いのでしょうか?

国枝:そうですね。当時は、舞台俳優や音楽家が、自分の演技や演奏に対して批評家がどう論じているかを知るためにクリッピング会社を利用するということもあったようです。また、企業が自社に関する新聞の報道を収集する行為については、1870年代からドイツ企業がやっていたという記録もあります。現状のクリッピング、またはモニタリングの概念とそう遠くないと思います。

このように、どのようなPRがいつどこで行われていたのかについて考えていくと、結局PRとはなにか、という議論につながってくるんですよね。

大原:それがすごいおもしろいなと思っていて、実際、現場においても頻繁に議論されていて、PRとはなにか、どこからどこまでがPRなのか、PRパーソンのなかでもかなり差があり、共通認識がありません。

わたしはこのことを宗教観の違い、とよく表現しているのですが、唯一神じゃないですが、PRというひとつのものなのに、捉え方も矜持も、本当に人それぞれ。なので、異なる考え方や、仕事の進め方があったとしても、宗教観が違うんだろうな、と思っています。

国枝:その表現はおもしろいですね。マーケティングなどPRに近い領域でも、なにがマーケティングなのか、マーケティングはどのように発展したのかといったことが研究されています。

大原:ちなみに、PRにおいて、日本は世界に比べて何周も遅れている、というのは多くの現場の人たちの共通認識としてあるとは思うのですが、実際にはなにがどう遅れているのか、というのはあまり議論に上がりません。国枝さんとしては、どういう認識をされていますか?

国枝:アメリカやイギリス、ドイツといったPR先進国に比べると、実務の質や規模だけでなく、人材育成体制や外注の考え方まで、あらゆる面で遅れていると思います。ただし、遅れているとはなんなのか、という側面もあると思います。

大原:哲学ですね。

国枝:そうですね。遅れているからといって、欧米のやり方をそのまま日本で再現すれば成功するというものでもありません。日本では、日本のやり方の方が通用するという側面もあります。

大原:携帯電話や医療サービスにおいてもよく聞きますが、国際標準から孤立していく一方で、独自の進化は確実に行われているという、いわゆる日本社会のガラパゴス化ですね。

国枝:はい。PRの世界でもそうで、実際、外資系のPR会社は日本でのビジネスはなかなかハードルが高いようで、それは日本のガラパゴス化に順応できていないということが大きな理由だと思っています。また、アメリカのPRのやり方が素晴らしいという話についても、マーケティングと比べるとずいぶん事情が異なります。例えば、ドラッガーやコトラーのことを知っている社会人は少なくないでしょうし、マーケティングに関連する海外の先進的な考え方や方法は積極的に輸入されるのに対し、PRの領域でそのようなことはあまりなさそうです。

プレスリリースひとつとっても、アメリカだと新聞記事のように書きますが、もし仮に日本でそのような書き方をしたら、きっと新聞記者の方々がいい気はしないと思うんですよね。

大原:プレスリリースは、おっしゃる通り、確実に日本独自の進化が行われてきていると思います。アメリカのプレスリリースと比較すると、日本はタイトルの付け方や画像の用い方など、かなりデコラティブな印象があります。また、わたしも実際過去に「呪いのプレスリリース」や「2.6メートルの長いプレスリリース」というプレスリリースを作ってきていて、話題にしていただくことも多いので、そのガラパゴス化に多少加担している気もしますが……(笑)。

国枝:個人的にはそういう進化もとても面白いと思います。

大原:また、プレスリリース以外においても、いわゆる日本のPRの業務において、広い意味でのコミュニケーションがかなり重要視されますよね。言葉ひとつとっても、その表現の裏に様々なものが隠されるじゃないですか。その上で、時流なんかも意識しなくてはいけない。それらを適切に理解し、扱えないとPRパーソンとして厳しいなという感覚があります。

国枝:そこなんですよね。日本式のコミュニケーションがガラパゴス化を強めてしまう大きな要因だと思いますし、そのコミュニケーションは、結局日本人を対象としたものなんですよね。

大原:とてもよく分かります。一度ここで区切らせていただき、次回も引き続いて、もう少しだけこの日本と海外のPRについてお伺いしていきたいと思います。

国枝:よろしくお願いします。

国枝智樹(@tkunieda84)

上智大学大学院文学研究科新聞学専攻博士後期課程修了。博士(新聞学)。研究テーマは広報史、危機管理広報。共編著に『Public Relations in Japan: Evolution of Communication Management in a Culture of Lifetime Employment』(Routledge、2018)。

大原絵理香(@ericaohara)

大原絵理香(@ericaohara)

PR EDGE編集長。米NJの大学でPRを学んだのち、外資系ゲーム会社に勤務。その後、ホールディングスカンパニー、一部上場企業、ベンチャー企業、代理店など様々なレイヤーでPR/広報に従事。現在は、CHOCOLATE Inc.所属。

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

3