「ねるねるねるね」の世界が絵本に!オリジナルストーリーで子どもたちの好奇心を刺激

子どもが自分の手で“作る”ことの楽しさを知り、偶然から“学ぶ”ことに出会う…そんな体験を届けてきたクラシエのロングセラー商品「ねるねるねるね」が、今度は絵本という新たな形で知育の世界を広げました。

クラシエ株式会社は、1986年に誕生した知育菓子®「ねるねるねるね」の世界を舞台にした児童書『ねるねるねるねのおかしなおはなし』を監修し、2025年3月21日(金)に株式会社講談社より刊行。本書は「ねるねるねるね」のブランド哲学を活かした、子どもの創造力と知的好奇心を育む絵本として注目されています。

絵本の舞台は“ねるねる研究所”のある町。遊びと学びが同時に広がる

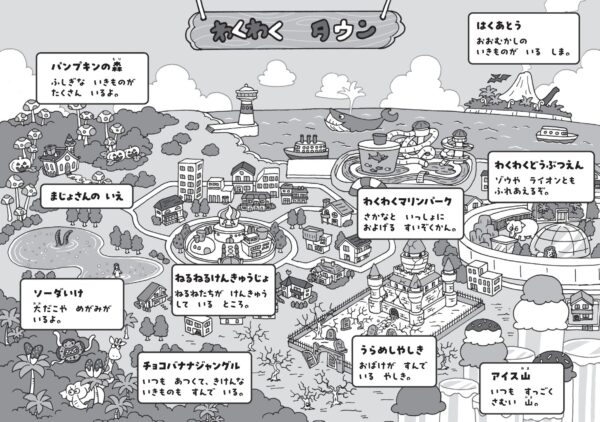

『ねるねるねるねのおかしなおはなし』は、未就学児から小学校低学年の子どもたちを対象に、公式キャラクター「ねるね」や仲間たちが暮らす「わくわくタウン」を舞台にした5つのオリジナルストーリーで構成されています。

物語の舞台となる「ねるねる研究所」では、ねるねたちが日々お菓子やおもちゃの研究を行っており、子どもたちの好奇心を刺激する要素が盛りだくさん。また、魔法が使える“まじょさん”が住む「パンプキンの森」など、夢とファンタジーの要素もあり、子どもたちの想像力を自然に引き出せそうです。

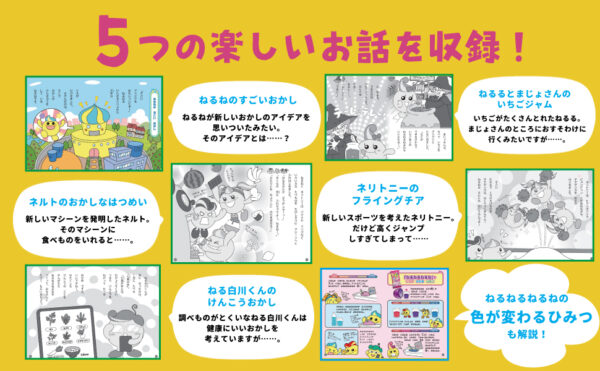

各ストーリーには迷路やパズルといった遊びの仕掛けが散りばめられており、読んで終わるのではなく、親子で一緒に“参加する”ことができるのが魅力。巻末には「ねるねるねるね」の色が変わる秘密についての解説もあり、「酸性・中性・アルカリ性」や炭酸ガスなど、理科的知識への入り口としても楽しめる内容になっています。

「知育菓子®」の哲学を可視化──個性と自信を育むブランディング

クラシエが掲げる「知育菓子®」は「個性を伸ばす」「失敗を楽しむ」「違いを尊重する」という3つの価値を大切にしています。『ねるねるねるねのおかしなおはなし』でもキャラクターたちが試行錯誤しながら前進する姿を通じて、子どもたちの“挑戦する気持ち”や“考える力”を育てられることでしょう。

このように絵本というメディアを通じて「知育菓子®」の理念を可視化してより広く社会に届ける取り組みは、ブランドの深層価値を言語化・視覚化した好例といえそうです。

親子の“共通体験”を生み出す──ノスタルジーと今をつなぐ設計

「ねるねるねるね」は、2026年に40周年を迎えるロングセラー商品であり、かつて子どもだった親世代にとっても思い出深い存在。今回の絵本は親世代にとって懐かしい「ねるねるねるね」と、現在の子どもたちをつなぐ“共通体験”の場となるでしょう。

親子で一緒に物語を読んだりパズルを解いたり、科学の解説を通して「なんで?」「どうして?」という会話が生まれたりすることで、家庭内のコミュニケーションが自然と広がるはず。これは絵本という媒体だからこそ実現できる、ブランド体験の深化のかたちといえます。

本施策は菓子売場だけでなく、書店・図書館・教育機関といった新しいチャネルへの展開を実現しています。クラシエは講談社という信頼性の高い出版社と協業することで、「ねるねるねるね」の世界観をより幅広い層に届けられそうです。

絵本という形で知育の価値を伝えることにより、保護者や教育関係者からの評価も高まり、ブランドの社会的信頼性のさらなる強化が期待されます。

「つくる力」「まなぶ心」を育てる、未来につながる知育ブランドへ

クラシエの「ねるねるねるね」は子どもたちにとっては遊びの一部でありながら、そこには“まなぶ入口”が丁寧に設計された、まさに知育菓子®としての哲学が息づいている商品。

今回の絵本『ねるねるねるねのおかしなおはなし』は、そのブランド哲学を物語や遊び、科学的知識といった多角的な切り口で再構築し、「知育菓子®」から「知育ブランド」へと進化する姿を示している施策です。

クラシエは今後も「らしく、のびていく。」というビジョンのもと、子どもたち一人ひとりの個性と可能性を応援し続けるブランドとして、新たな挑戦を続けていくことでしょう。

その他のブランディング事例についてはこちら

https://predge.jp/search/post?genre=27

会員登録、メルマガの受信設定はこちら

https://predge.jp/

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

記事をブックマークする

記事をブックマーク済み

0